近年、イオンモールのフードコートからの店舗撤退が相次いでおり、特に一部の店舗では全ての飲食店が撤退し、食事ができない状況が生じています。この現象は、商業施設全体の集客力が低下し、来店客数が減少した結果、テナントの経営が成り立たなくなったことが主な要因とされています。専門家は、賃料の高さや運営コストの増加が影響していると指摘しています。

イオンモールのフードコート撤退に関する調査報告

最近、イオンモールのフードコートでテナントがすべて撤退する店舗が増加していることが話題となっています。特に、フードコートに一軒も残っている店舗がなくなるといった状況が見られ、消費者からは驚きの声も上がっています。例えば、某店舗では「現在はフードコートで営業している店舗はありません」という実情も報告されています。この現象は、全国的に広がりを見せており、その背景には多様な要因が存在しています。

フードコートからのテナント撤退の主な原因として、店舗運営コストの上昇や消費者行動の変化が挙げられます。具体的には、人件費や光熱費、食材費の高騰が深刻な問題であり、特に飲食業界では経営を圧迫しています。また、コロナウイルスの影響により、リモートワークの普及や外食機会の減少が続いた結果、フードコートの利用動向が変化し、利用客が減少する傾向にあります。このような背景から、経営的に困難となり撤退を選択する店舗が増えています。

テナントの撤退は、商業施設にとって大きな影響を及ぼします。フードコートが持つ集客力が低下することで、消費者は「食べる場所が少ない」と感じるようになり、施設全体の魅力が著しく減少する恐れがあります。特にファミリー層にとって、フードコートは多様な料理を楽しめる貴重な場であっただけに、その選択肢が減少することは利用者の不便さも深刻化させる要因となります。また、新たなテナントの誘致も難航することが予想され、悪循環に陥ることが懸念されています。

このような状況を打破するためには、商業施設側がテナント支援の強化を行うことが重要です。具体的には、賃料の見直しや新規出店時のコスト補助が期待されます。さらに、集客を図るための新しい戦略、たとえば地域の人気店を取り入れたイベントや、SNSを通じた宣伝活動が必要です。これによりフードコートの魅力を再構築し、活性化を図ることが可能です。今後の取り組みに注目していくべきでしょう。

調査概要

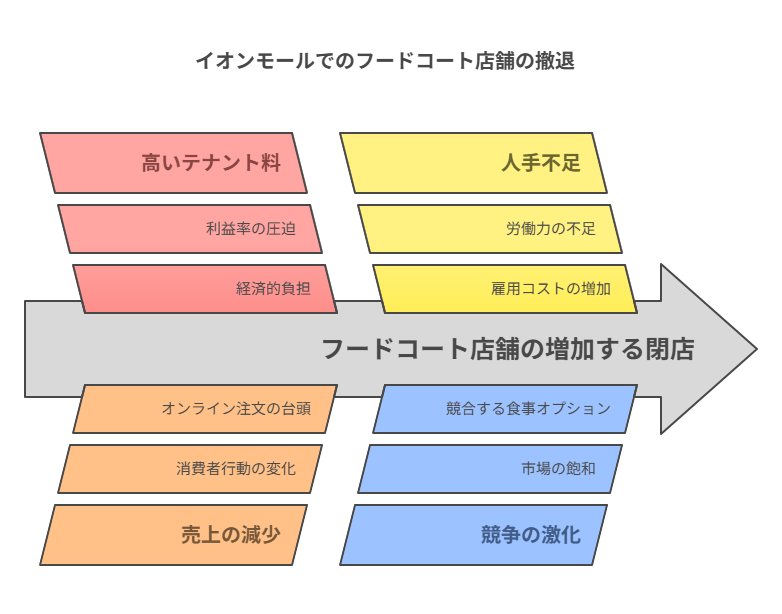

近年、イオンモールのフードコートからの撤退が多発しており、その影響は地域経済にも及んでいます。フードコートが撤退する主な理由には、高額なテナント料や売上減少が挙げられ、これによって多くの店舗が閉店を余儀なくされています。さらに、消費者行動の変化も大きな要因として指摘されており、便利さや多様性を求める需要が高まっているため、従来のフードコート業態が受け入れられにくくなっています。

イオンモールに見られるこの傾向は、全国的に広がっており、特に郊外の老朽化したモールでは顕著です。このようなモールでは、集客力が低下し、店舗の撤退が加速しています。例えば、いくつかのフードコートでは、入店できる店舗がゼロになったケースもあり、地域住民は食事の選択肢を失いつつあります。こうした現象は、モール全体の魅力を減少させる要因とされています。

また、ネット通販の普及も陥っている問題の一因です。消費者はオンラインで買い物をすることに慣れ、高額な交通費をかけてモールに訪れる動機が薄れているのです。さらに、コロナ禍の影響で外出を控える人々が増え、モールの訪問者数が著しく減少しました。これによって、フードコートだけでなく、全体的な売上にも悪影響が及んでいます。

撤退の原因

イオンモールのフードコート撤退の一因として、運営コストの上昇が挙げられます。特に最近では人件費の高騰が顕著で、最低賃金の引き上げや人手不足の影響でアルバイトやパートの時給が増加しています。また、光熱費の上昇や、輸送費の高騰によって食材費も上昇しており、これらのコスト上昇を吸収する余裕がない店舗は撤退を選択せざるを得ません。

次に、売上の減少がフードコートの撤退を加速させています。特に、デリバリーサービスの普及により、家庭で食事を取る人々が増え、フードコートへの来訪者数は減少しています。この流れは、リモートワークの影響も大きく、従来の外食スタイルに固執することが少なくなりました。そのため、多くの店舗が収益を上げられず、結果的に撤退を余儀なくされています。

さらに、高額なテナント料も撤退の一因です。イオンモールなどの商業施設では、テナントとして出店した際の月々の賃料が固定費として発生します。売上が好調な時期には問題として理解されることもありますが、来店者数が減少した現在ではその負担が経営を圧迫し、多くの店舗が撤退を選ぶ状況に陥っています。

最後に、商業施設全体の集客力低下が影響しています。インターネットショッピングの普及により、顧客は物理的な店舗に足を運ぶ理由が減少しています。以前は賑わっていたフードコートでも、顧客の流入が次第に減り、企業側は顧客誘致のための新たな戦略を模索する必要があります。このような状況は、さらなる撤退を引き起こす悪循環を生んでいます。

具体的な影響

イオンモールのフードコートの撤退は、店舗数の減少を引き起こし、モール全体の魅力が著しく損なわれています。特に、フードコートが設置されているショッピングモールの集客力低下は顕著であり、来客数の減少によってさらなる撤退が誘発される悪循環に陥っています。顧客が望む多様な飲食選択肢が損なわれることで、モール自体の価値も下がりつつあります。

フードコートにおける選択肢の減少は、来店した顧客の不便さを引き起こし、満足度を低下させています。一部の店舗では、フードコートの運営の不調により、すべての飲食店が撤退し、訪問者が飲食を楽しむことができないという深刻な状況が報告されています。このような状況は、顧客にとって大きなストレスとなり、リピーターの減少につながるでしょう。

フードコートの撤退は、地域経済にも負の影響を及ぼしています。飲食店の閉店に伴い、雇用機会が減少することで、地域住民の生活水準にも影響が出る可能性があります。また、地元業者や取引先の売上も減少し、経済が悪化する危険性があります。このように、一見単純な店舗の撤退が、広範な経済問題につながるのです。

イオンモール内でフードコートのテナントが相次いで撤退する事例は、新規テナント誘致にも悪影響を及ぼします。撤退が続くことで、企業は新規出店に対して慎重になり、優良なロケーションが空き店舗のままとなりがちです。これにより、モール全体の活気が失われ、もはや集客力を持たない場所へと変貌する恐れがあります。

イオンモールの対応策

近年、イオンモールではテナント支援の強化が進められています。特に、家賃の見直しや出店支援策が重要なテーマとなっています。経済的な圧力が高まる中で、テナントが持続的に出店できるような環境を整えることが求められています。これには、月額賃料の減額や、初期投資に対する補助金制度の導入が含まれ、これにより新たな店舗の参入を促進することが期待されています。

集客施策の見直しも進められ、特にSNSを活用したマーケティング戦略の強化が重要になります。フードコートでのイベント開催や特別プロモーションを通じて、集客力を高め、若年層を中心とした新たな顧客層を取り込む努力が行われています。これにより、利用者が実際に足を運ぶ機会を創出し、魅力的な食事体験を提供することが目標です。

さらに、新業態の導入としてゴーストキッチンが注目されています。これにより、フードコート内のスペースを効率的に利用し、デリバリー需要に応える形で複数のブランドを同時に運営することが可能になります。この新たなビジネスモデルは、特にライフスタイルの変化に対応した飲食サービスを提供し、顧客の多様なニーズに応えるための重要な手段となっています。

今後の展望

最近、イオンモールのフードコートにおいて、デジタル化を進める動きが顕著になっています。特にモバイルオーダーの導入が注目されています。このシステムは、ユーザーがスマートフォンを通じて注文できるため、混雑を避けるだけでなく、効率的なオペレーションを実現します。新型コロナウイルスがもたらした社会の変化が、テクノロジーを利用したサービスの需要を高めたことで、このデジタル化の試みは急速に進んでいるのです。

フードコートの持つ役割は変わりつつあります。今、地域との連携を強化し、地元の特産品を生かした飲食店の誘致が進められています。この動きは、消費者の関心を地域性に向けさせるだけでなく、地域経済の活性化にも寄与することが期待されています。地産地消を取り入れることで、フードコートが地域社会の一部となり、共生の場を提供していく狙いがあります。

さらに、デリバリーやテイクアウトサービスの強化も欠かせなくなっています。外出を控えた消費者のニーズに応えるため、ショッピングモール外での需要を取り込む新たなサービス形態の導入が求められています。これにより、フードコートのテナントは、単なる飲食提供の場から、より多様な食の選択肢を提供できる場へと進化しています。地域の特徴を生かしたサービスを展開することで、消費者の選択肢を広げ、持続可能な発展を目指していくでしょう。