ヤフーニュースで報じられた「標高2450mの山岳リゾート「ホテル立山」2026年8月31日で宿泊事業の終了を発表」という記事は、多くの人々にその後の跡地利用について関心を抱かせました。ホテル立山は、日本最高標高に位置する象徴的な山岳リゾートであり、その将来の展開は立山黒部アルペンルート全体の観光戦略に大きな影響を与えます。本報告書では、ホテル立山宿泊事業終了の背景を詳細に分析し、閉館後の跡地利用、特に星野リゾートの参画がもたらす新たな可能性と地域への多角的な影響について考察します。

ホテル立山宿泊事業終了の背景

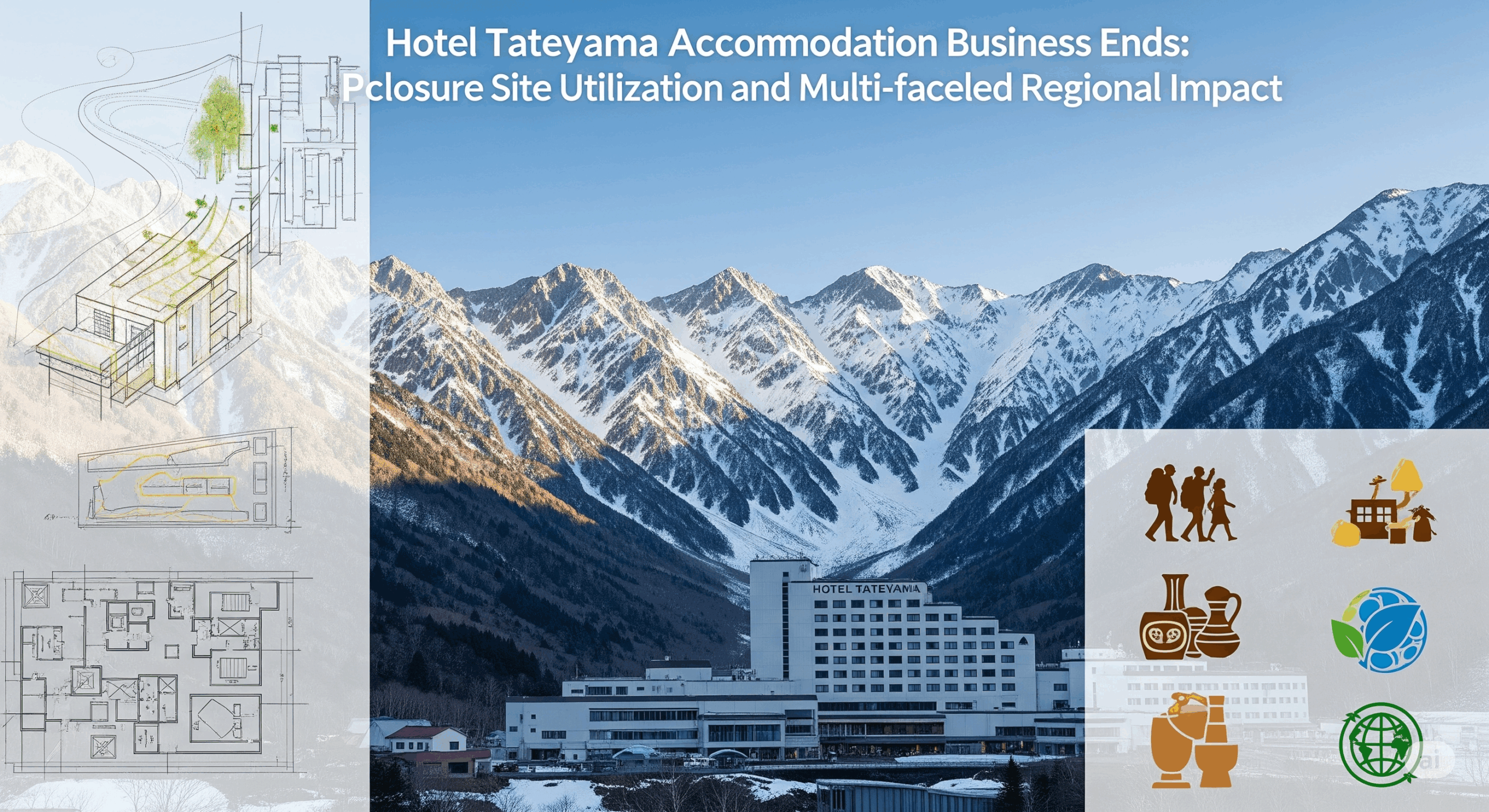

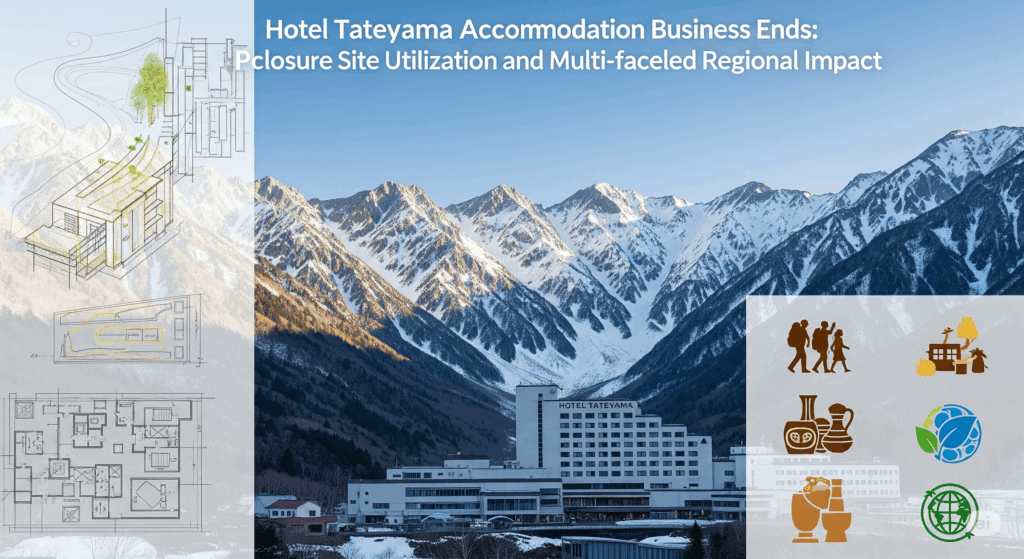

ホテル立山は、立山黒部アルペンルートの全線開業翌年である1972年9月1日に営業を開始し、半世紀以上の歴史を持つ山岳ホテルです 。標高2,450mという日本最高標位に位置し、中部山岳国立公園の中心地にある唯一無二の存在として知られています 。

その建設には、高山高所という特殊環境下での高度な技術と、平地の標準建設費の3倍に及ぶ莫大な資金が投じられました 。このような立地は、雄大な自然景観へのアクセスを提供する一方で、厳しい気象条件からくる施設維持や環境保全における特有の課題を常に伴ってきました。

ホテル立山の宿泊事業は、2026年8月31日をもって終了することが、ホテル立山の運営会社である立山貫光ターミナル株式会社(立山黒部貫光の子会社)より公式に発表されています 。

この決定は、ホテル立山が開業から53年が経過し老朽化が進んでいること、および立山黒部貫光グループが経営資源を主力の運輸事業に集中させるという戦略的判断に基づくものです 。

築50年を超える高所施設は、通常の環境下にある施設よりも劣化が早く、大規模な改修が不可避となります。これには莫大な費用と専門的なノウハウが求められるため、施設の老朽化とそれに伴う維持コストの増大という課題が、親会社である立山黒部貫光の経営戦略と合致し、宿泊事業の譲渡・終了という判断に至ったものと考えられます。

この動きは、単なる経営不振による閉鎖ではなく、高所リゾート運営の特殊性と、長期的な事業ポートフォリオの見直しからくる必然的な事業再編と捉えることができます。したがって、今回の宿泊事業終了は、より持続可能な形での事業継承と、立山黒部アルペンルート全体の価値向上を目指す、前向きな戦略の一環として位置づけられます。

ホテル立山の新たな展開 星野リゾートの参画とビジョン

ホテル立山の宿泊事業終了後、その跡地利用の鍵を握るのは、星野リゾートの参画です。立山黒部貫光(TKK)および子会社の立山貫光ターミナル(TKT)は、星野リゾートとの間で、TKTが保有する「ホテル立山」の不動産譲渡に関する協議を開始し、既に合意に至っていることが公表されています 。

不動産譲渡の合意日は2026年3月29日とされており 、これは宿泊事業終了の約5ヶ月前であり、スムーズな移行に向けた準備が着実に進められていることを示唆しています。立山黒部貫光は、星野リゾートをビジネスパートナーとして、立山黒部アルペンルートの中長期的な価値向上を目指すとしています 。

星野リゾートは、2025年4月23日に新ブランド「LUCY」を始動すると発表しています 。「LUCY」は「心揺さぶる山ホテル」をコンセプトとし、「山をすべての人の旅先に。」をミッションに掲げています 。

このブランドは、山での感動体験を快適性とホスピタリティでサポートすることを目指しており、プライベートな寝室、温水洗浄トイレ、シャワー・パウダールーム、肉・魚・卵の贅沢な食事、ホテル内のコンビニ、無制限の充電・Wi-Fiといった「山ホテルのブランドプロミス」を提供することで、山での宿泊体験をより身近なものにすることを目指しています 。

現時点では、ホテル立山が「LUCY」ブランドになるかは「未定」とされていますが、プロジェクトは進行中であると報じられています 。しかし、LUCYのコンセプトがホテル立山の唯一無二の立地と提供価値に極めて合致していることから、LUCYブランドでの展開が最も有力な選択肢であると推測されます。

立山黒部貫光がホテル事業から撤退し、専門性の高い星野リゾートが参画することで、ホテル立山の運営は「運輸事業の一部門」から「専門的なリゾート運営」へとシフトします。

これにより、単なる施設の維持・改修に留まらず、星野リゾートが培ってきたブランド力、マーケティング力、そして「LUCY」ブランドのコンセプトが導入され、顧客体験の質が飛躍的に向上することが期待されます。

これは、立山黒部アルペンルート全体が「リ・デザイン」され、「より上質な観光地」を目指すという目標 と完全に合致するものです。

ホテル立山は、単に存続するだけでなく、より高付加価値な山岳リゾートとして生まれ変わり、星野リゾートがターゲットとする新たな顧客層を惹きつける可能性を秘めています。これは、日本の山岳観光における新たなベンチマークとなる可能性も示唆しています。

星野リゾートはホテル立山の不動産を取得しているにもかかわらず、広報担当者が「ホテル立山が『ルーシー』ブランドになるかは未定ながら、プロジェクトは進行中」と述べている点 は、単なる情報不足ではなく、星野リゾート側の戦略的な意図があることを示唆しています。

星野リゾートは「LUCY」を「山ホテル」ブランドとして明確に打ち出し、そのコンセプトはホテル立山の特性に極めて合致しています 。

この「未定」という表現は、既存の「ホテル立山」という名称が持つ歴史的ブランド価値を考慮し、LUCYブランドの傘下に置くか、あるいは完全にLUCYに移行するかを慎重に検討している可能性を示唆します。

また、標高2450mという高所における運営の特殊性から、LUCYの標準的なサービス提供に何らかの調整が必要となり、その詳細を詰めている段階である可能性も考えられます。

ブランド名の最終決定は、星野リゾートがホテル立山の持つ歴史的価値と、LUCYブランドが目指す新しい山岳リゾート体験の融合点をどのように見出すかを示す重要な指標となるでしょう。

今後の施設改修・リニューアル計画については、ホテル立山が位置する室堂ターミナルビルで、2025年6月から2026年11月にかけて「室堂ターミナルビル 補修・補強工事(第一期)」が予定されており、1階コンコースおよび外壁の一部が対象となります 。

この工事期間は、宿泊事業終了と星野リゾートへの譲渡の時期と重なっており、星野リゾートによる大規模なリニューアルに向けた準備工事である可能性が高いと考えられます。

星野リゾートの他の施設(例:界 松本)では、約1年間の改装休館を経てリニューアルオープンする事例があることから 、ホテル立山も宿泊事業終了後、星野リゾートによる本格的な改装期間を経て、2027年以降のシーズンでの再開業を目指す可能性が高いと見込まれます。

【独自調査】ホテル立山宿泊事業終了と星野リゾートへの譲渡に関する主要日程

| 項目 | 日付/期間 |

| ホテル立山開業 | 1972年9月1日 |

| 星野リゾートとの協議開始 | 2024年1月10日 |

| ホテル立山不動産譲渡合意 | 2026年3月29日 |

| ホテル立山宿泊事業終了 | 2026年8月31日 |

| 室堂ターミナルビル改修工事(第一期) | 2025年6月(予定)~2026年11月(予定) |

| 星野リゾート他施設改装期間例(界 松本) | 約1年間(2025年9月~2026年夏) |

閉館後の跡地利用と地域への多角的影響

ホテル立山は宿泊事業を終了しますが、建物内のレストランと売店は引き続き営業を継続します 。これは、ホテル立山が単独の宿泊施設ではなく、立山黒部アルペンルートの室堂ターミナルビル内に位置する複合施設の一部であるためです 。

室堂ターミナルは、アルペンルートの主要な交通拠点であり、観光客にとって不可欠な休憩・飲食・購買の場です。レストランと売店の継続は、アルペンルートの来訪者に対する基本的なサービス提供を維持し、観光インフラとしての機能を保つ上で極めて重要です。

星野リゾートは、ホテル立山を「LUCY」ブランドのコンセプトに沿った「山ホテル」として再構築する可能性が高いと考えられます 。

これにより、従来の山岳ホテルとしての機能に加え、「快適性」と「ホスピタリティ」を重視したサービスが提供されることが期待されます。

具体的には、プライベートな空間の確保、現代的な水回り設備、質の高い食事、そしてWi-Fi環境の整備などが挙げられ、これらは高所という特殊な環境下での滞在体験を格段に向上させるでしょう 。

これらの改善は、特に海外からの観光客(インバウンド)や、より快適な滞在を求める層にとって大きな魅力となります。

この動きは、立山黒部アルペンルート全体の「リ・デザイン」計画と完全に連携し、相乗効果を生み出すことが期待されます。

立山町は、立山黒部アルペンルートを「より上質な観光地」として生まれ変わらせるための「リ・デザイン」計画を進めており 、これには立山駅前の再整備、電柱の無電柱化、廃業旅館をカフェ・ゲストハウスへ転用する支援などが含まれています 。

また、2025年春からは環境負荷低減と高地での安定走行を目的とした「立山トンネル電気バス」の運行も開始されます 。

ホテル立山の星野リゾートによる再構築は、これらのアルペンルート全体の高付加価値化、環境配慮、利便性向上といった「リ・デザイン」計画と完全に連携し、相乗効果を生み出すでしょう。

立山黒部貫光がホテル事業を星野リゾートに譲渡し、自らは主力の運輸事業に経営資源を集中すると表明していること 、そしてホテル立山内のレストランと売店は立山黒部貫光/立山貫光ターミナルが引き続き運営すること は、単にホテル事業を手放すのではなく、立山黒部アルペンルートという広大な観光地において、各事業者が最も得意とする分野に経営資源を集中させる「機能分化」と「専門化」の戦略と解釈できます。

運輸のプロフェッショナルである立山黒部貫光が交通インフラの維持・改善(例:立山トンネル電気バス導入 )に注力し、リゾート運営のプロフェッショナルである星野リゾートが宿泊体験の質向上に特化することで、アルペンルート全体の顧客満足度と経営効率が最大化されることが期待されます。

これにより、各機能が独立しつつも連携し、全体としてより強固で魅力的な観光地が形成されるでしょう。

ホテル立山の宿泊事業終了は、部分的な縮小ではなく、アルペンルート全体の「観光地としての進化」を促すための戦略的な再編であり、それぞれの専門性を活かした「共創」のモデルとなる可能性を秘めています。

星野リゾートのブランド力と「LUCY」のコンセプトは、新たな客層、特にインバウンド観光客の誘致に大きく貢献すると期待されます 。

実際に、立山高原ホテルの再開事例でも、新たな運営会社「シェルパ」がインバウンド対応を強化し、地域経済の活性化や雇用の創出に繋がると期待されています 。

ホテル立山も同様に、地域への経済波及効果、雇用の創出、そして地域の国際化を促進する可能性を秘めています。中部山岳国立公園全体としても、利用者の消費額増加や平均宿泊日数の延長を目標としており 、ホテル立山の高付加価値化はこれらの目標達成に寄与する重要な要素となるでしょう。

ホテル立山は中部山岳国立公園内に位置する、日本最高標高の施設です 。国立公園では、自然環境保全と観光利用促進の両立が重要な課題であり、環境省は「自然体験活動計画」の追加や「利用の質」の向上を推進しています 。

立山町は環境省の補助事業を活用し、廃業旅館のカフェ・ゲストハウスへの転用などを進めています 。

星野リゾートのような大手民間事業者が国立公園内の主要施設を運営することは、国立公園の「利用の質」を高める上で極めて重要です。彼らの持つノウハウや資金力は、公共部門だけでは難しい高水準のサービスや環境配慮を実現できる可能性を秘めています。

民間活用の深化は、国立公園の保護と利用の「好循環」を生み出す可能性を秘めています。質の高い体験が利用者を増やし、その収益が環境保全や施設維持に再投資されるサイクルが生まれることで、国立公園の持続可能な観光地経営が実現しやすくなるでしょう。

ホテル立山の事例は、国立公園における民間事業者との連携モデルの成功事例となり、他の国立公園内の老朽化した施設や未活用資産の再編におけるロールモデルとなる可能性を秘めています。

国立公園内施設再編の課題と持続可能な観光への展望

ホテル立山は標高2,450mという高所に位置し、その建設には平地の3倍の費用と5年の歳月を要しました 。

これは、高山特有の厳しい気象条件(積雪、強風、低温、紫外線など)が建設、維持、そして大規模な改修に与える影響の大きさを物語っています。

室堂ターミナルビル自体の補修・補強工事が2025年6月から2026年11月まで予定されており 、これは高所施設の老朽化対策が喫緊の課題であることを示しています。

星野リゾートが「LUCY」ブランドで提供する「快適性」の維持は、このような過酷な環境下で技術的・コスト的に大きな挑戦となるでしょう。

ホテル立山が築50年以上であり、高所特有の厳しい環境下での維持・改修が長年の課題であったことは明白です 。

環境省は国立公園の施設について、老朽化対策、防災・減災機能の維持、自然生態系への影響軽減を重視しており、これには大規模な投資と専門性が求められます 。

これまでの維持管理は、既存機能を保つことに主眼が置かれていましたが、星野リゾートの参画とそれに伴う大規模改修は、単なる「維持」を超え、高所リゾートとしての「進化」を意味します。

厳しい環境下での大規模投資は、単なる老朽化対策に留まらず、最新の技術やデザイン、サービスを取り入れることで、より安全で快適、かつ環境に配慮した施設への変革を可能にします。

これにより、国立公園の保護目標と観光利用の促進がより高度なレベルで両立する可能性が生まれるでしょう。

ホテル立山の事例は、国立公園内の既存施設が、いかにして現代のニーズと環境基準を満たしつつ、その価値を最大化できるかというモデルケースとなり、他の高所リゾートの再編にも示唆を与えると考えられます。

ホテル立山は中部山岳国立公園内にあり、国立公園は「傑出した自然の風景地を我が国の宝として将来世代へ引き継ぐ役割」を担っています 。

環境省は、自然生態系への影響軽減や植生復元、老朽化した利用施設の再整備による防災・減災機能の維持を重視しており 、国立公園内の施設整備に関する技術指針やガイドラインを策定しています 。

過去には、阿寒摩周国立公園や大山隠岐国立公園で、景観改善のために廃業ホテルが撤去された事例があります 。これは、自然環境への配慮が最優先される場合、施設の撤去も選択肢となることを示唆していますが、ホテル立山の場合、建物自体が室堂ターミナルと一体化しているため、撤去ではなく改修・転用が現実的な選択肢となります。

国内外の廃業施設跡地活用事例から学ぶ教訓は多岐にわたります。国内では、立山高原ホテル(天狗平、標高2,300m)が閉業後、新たな運営会社「シェルパ」により2025年7月に再オープンし、インバウンド対応を強化し地域経済への貢献を目指しています 。

これは、高山リゾートにおける民間事業者による再生の成功事例となる可能性があり、ホテル立山の未来を占う上で重要な示唆を与えます。また、立山駅前の廃業旅館が環境省補助事業を活用し、カフェ兼ゲストハウスとして活用された例もあります 。

これは、小規模ながらも地域に根差した再活用モデルを示しています。一方、廃校を活用したグランピング、BBQ、レンタルオフィス事業(木更津市)の事例 は多様な機能複合による地域活性化の可能性を示しますが、山岳地帯とは環境が異なるため、直接的な比較は難しいでしょう。

海外では、ヨセミテ国立公園のアワニーホテルやイエローストーン国立公園のオールド・フェイスフル・インなど、世界的に有名な国立公園内には、歴史と格式を持つホテルが存続し、質の高い滞在を提供しています 。

これらの事例は、国立公園内での宿泊施設が、自然体験の拠点として、またそれ自体が観光資源として機能し得ることを示しています。一方で、化石の森国立公園のように、公園内に宿泊施設を設けない方針の国立公園もあります 。

これは、国立公園の管理方針や自然環境の脆弱性によって、施設のあり方が大きく異なることを示唆しており、ホテル立山は国立公園内に宿泊施設が存在することの意義と課題を両方抱えています。

中部山岳国立公園の公園計画には「自然体験活動計画」が追加され、長期滞在や多様なニーズへの対応が目標とされています 。

星野リゾートのLUCYブランドは「心揺さぶる山ホテル」をコンセプトに、快適な宿泊体験を通じて「大自然に魅せられる時間」を提案しています 。

他の国立公園の廃業施設跡地活用事例では、廃屋撤去後のカフェ整備やビジターセンターでのデジタル展示など、単なる宿泊以外の「体験価値」を高める取り組みが見られます 。

これらの動きは、国立公園における観光が、単なる「景観鑑賞」や「通過点」から、より能動的で深い「自然体験」へとシフトしているという明確なトレンドを示しています。

ホテル立山が星野リゾートによって再構築されることで、宿泊自体が単なる休憩場所ではなく、国立公園での体験を深めるための重要な要素となるでしょう。

LUCYの提供する快適な環境は、登山客だけでなく、より幅広い層が山岳自然を「体験」し、長期滞在することを可能にします。

ホテル立山の再出発は、国立公園観光の新たな方向性、すなわち「体験価値」を核とした高付加価値化と、それを通じた利用者の増加と満足度向上、ひいては地域経済への貢献という好循環を加速させる可能性を秘めています。

国立公園内の施設整備は、自然災害時を含めた利用者の安全確保が最優先されます 。

ホテル立山の改修においても、高所特有のリスク(雪崩、落石、強風など)や地震対策が重要となるでしょう。

環境省の国立公園利用計画では、利用者の安全確保や、自然環境の保全による防災・減災機能の維持が強調されています 。

星野リゾートによる再構築は、単なる経済的利益だけでなく、中部山岳国立公園の価値向上と、安全で持続可能な観光地としての立山の未来に貢献することが期待されます。

【独自調査】国立公園内における閉鎖・廃業施設跡地活用事例

| 施設名 | 所在地/国立公園名 | 閉鎖/廃業時期 | 主な跡地利用/転用内容 | 特記事項 |

| 立山高原ホテル | 富山県立山町/中部山岳国立公園 | 2024年3月末 | 2025年7月再オープン(新運営会社「シェルパ」による) | インバウンド対応強化、地域経済活性化への期待 |

| 旧華の湯ホテル | 阿寒摩周国立公園 | 不明 | 廃屋撤去、景観改善 | 環境省による景観改善プロジェクトの一環 |

| 御園ホテル | 阿寒摩周国立公園 | 不明 | 廃屋撤去予定(弟子屈町取得) | 環境省、弟子屈町関与 |

| 川湯グランドホテル | 阿寒摩周国立公園 | 不明 | 廃屋撤去予定(弟子屈町取得) | 環境省、弟子屈町関与 |

| 大山隠岐国立公園内廃屋 | 大山隠岐国立公園 | 不明 | 廃屋撤去、カフェ・土産物販売「大山参道市場」整備 | 地域活性化、民間カフェ導入 |

| 旧小学校跡地 | 木更津市(里山エリア) | 不明 | グランピング、BBQ、レンタルオフィス | 地域活性化、インバウンド誘致 |

| 廃業旅館 | 立山駅前 | 不明 | カフェ兼ゲストハウスとして活用 | 環境省補助事業採択、立山町観光協会のサテライト案内所設置 |

| 五色台ビジターセンター | 五色台(国立公園) | 既存施設 | 自然情報収集、展示、体験プログラム提供 | 体験価値重視 |

結論:ホテル立山が描く未来像

ホテル立山の宿泊事業終了は、一見すると歴史ある施設の閉鎖というネガティブな出来事に見えるかもしれません。しかし、本記事を執筆するにあたり、各メディアの分析を通じて、これは立山黒部アルペンルート全体の持続可能性と価値向上に向けた戦略的な転換点であることが明らかになりました。

立山黒部貫光が運輸事業に集中し、ホテル事業を星野リゾートという専門性の高い事業者に譲渡することで、それぞれの強みが最大限に活かされる体制が構築されます。

これにより、ホテル立山は「日本最高標位の山岳ホテル」という唯一無二の立地を活かしつつ、星野リゾートの「LUCY」ブランドが目指す「快適性とホスピタリティ」を兼ね備えた、より現代的で魅力的な山岳リゾートへと生まれ変わる新たな価値を創出するでしょう。

星野リゾートの参画は、ホテル単体のリニューアルに留まらず、立山町が進める立山黒部アルペンルート全体の「リ・デザイン」計画 や、環境省が推進する中部山岳国立公園の「自然体験活動計画」 と連携し、相乗効果を生み出します。

これにより、インバウンドを含む多様な観光客の誘致、長期滞在の促進、地域経済の活性化、そして国立公園の自然環境保全と利用の好循環に貢献することが期待されます。高所という厳しい環境下での大規模改修は挑戦を伴いますが、星野リゾートのノウハウと環境省・立山町との連携により、安全で持続可能な山岳リゾートのモデルが築かれる可能性を秘めています。

従来のホテル立山は、アルペンルート観光における「宿泊施設」という位置づけが強かったと言えます。

しかし、今回の再編により、ホテル自体が「山岳体験の中心」となり、アルペンルート全体が単なる移動ルートではなく、滞在を通じて深い自然体験を提供する「デスティネーション」へと変貌するでしょう。

星野リゾートの専門性と国立公園の環境保全目標が融合することで、ホテル立山は単なる宿泊施設ではなく、自然との共生、地域文化との融合、そして高所ならではのアクティビティを総合的に提供する「体験型リゾート」の中核となることが期待されます。

これは、宿泊客がホテルを拠点に、より多様で質の高い自然体験を享受できることを意味します。

この変貌は、日本の山岳観光のあり方そのものに影響を与え、より高付加価値で持続可能な観光モデルの普及を促す可能性を秘めています。ホテル立山の成功は、他の国立公園内施設の再編や、山岳観光地の活性化に向けたロールモデルとして注目されるでしょう。

今後の進捗に注目すべき点は、星野リゾートによる具体的なリニューアル計画の詳細、特に「LUCY」ブランドとしての展開が正式に発表されるか、そしてその開業時期です。

また、ホテル立山が位置する室堂ターミナルビル全体の改修工事の進捗と、アルペンルートの他の施設やサービスとの連携強化も重要となるでしょう。ホテル立山の再出発は、富山県や長野県を含む立山黒部アルペンルート周辺地域の観光振興に大きな波及効果をもたらし、日本の山岳観光における新たなベンチマークとなることが期待されます。