秋葉社長は、高校時代に八百屋のアルバイトで商売の面白さに目覚め、口下手な性格を克服するために人前で話すことに挑戦したこと、そして大手企業への就職を経て再び八百屋の道を選び、独立に至るまでの情熱と努力が浮き彫りになりました。特に、高校生で売り場の値付けを任されたり、1日に130箱もの桃を売ったりしたエピソードは、彼の商才と熱意を物語っています。

「青果業界のスター」アキダイ社長・秋葉弘道氏の魅力と成功の秘訣

はじめに:なぜアキダイ社長・秋葉弘道氏は注目されるのか?

アキダイ社長の秋葉弘道氏は、単なるスーパーマーケットの経営者という枠を超え、メディアから「10年にひとりの逸材」と称され、テレビに引っ張りだこの存在となっています。その注目度は、開店当初の苦境において、路線バスに向かって「大根10円」と書いたダンボールを掲げたという、泥臭くも人間味あふれるエピソードに象徴されます 。この行動は、彼の庶民的で親しみやすいキャラクターを際立たせ、多くの人々の記憶に残るものとなりました。

一体なぜ、一介のスーパーの社長がこれほどまでにメディアから重宝されるのでしょうか。その背景には、彼のユニークな人物像と、ビジネスに対する揺るぎない哲学が深く関係しています。テレビの情報番組には年間300本以上出演し 、その発言や行動が常に注目を集める秋葉社長の存在は、単なる話題性にとどまらず、現代社会が求める「リアルな声」や「現場の情報」への強いニーズに応えていることにあります。

メディアが秋葉社長を重用する理由は多岐にわたります。彼は今もなお、仕入れから販売、接客までを自ら行う「現場主義」を貫いており 、その結果、市場の「生の声」を直接聞くことができます 。この現場で得られる一次情報は、野菜の価格高騰や消費増税など、市井の景況感の変化を伝える上で極めて価値が高いと評価されています 。さらに、彼のフットワークの軽さは、当日取材・夕方放送といったタイトなスケジュールにも対応可能であり 、メディアが求める速報性と現場の生の情報提供を両立させています。東日本大震災の際には、物流が滞る中で「アキダイに行けば物流の状況が聞ける」とテレビ局内で噂になるほど、彼の情報は信頼性と即時性を持つものとして認識されました 。彼の経営スタイルそのものが、効果的なメディア戦略にもなっていると言えるでしょう。

アキダイ社長・秋葉弘道氏の人物像に迫る

「10年にひとりの逸材」と呼ばれた若き日々

秋葉弘道氏は1968年に埼玉県で生まれ、高校1年生の時に八百屋でのアルバイトを始めました 。このアルバイトが、彼の青果業界との運命的な出会いとなりました。意外にも、小学生の頃は極度の口下手だったという彼は、その克服を目指し、中学では体育祭の応援団長、高校では生徒会長を務めるなど、あえて人前で話すことに挑戦しました 。この自己変革への努力が、後のメディアでの活躍や顧客との親密な関係性の礎を築いたと言えます。

八百屋のアルバイトに没頭する中で、秋葉氏は「八百屋の天才少年」と呼ばれるほどの才能を開花させました 。お客さんと日々コミュニケーションを取りながら、セールストークが売れ行きに直結する面白さに目覚め、自分なりにトークを工夫することで、1日に130箱もの桃を売り上げたこともあります 。高校生ながら売り場の値付けまで任されるなど、彼の商売の才は当時から際立っていました 。

高校卒業後、秋葉氏は家計を助けるために東証一部上場の大手メーカーに就職します。しかし、3年間没頭した八百屋の仕事への情熱を忘れられず、わずか1年余りで退職を決意しました 。そして、かつてのアルバイト先に正社員として雇ってもらい、青果業界へと再び「飛び込む」という、彼の天職への揺るぎない覚悟を示しました 。

正社員としての再出発後は、毎朝5時半に家を出て青果市場へ通い、買い付けたものをトラックに積み込む日々を送りました 。先輩たちが朝食をとる間にも、仲卸業者から青果の目利きや、天候や生産地の状況を踏まえた価格交渉術を徹底的に叩き込まれました 。この地道な修行時代が、現在の彼が提供できる「生きた情報」の源泉となり、メディアが彼を信頼する揺るぎない根拠を形成しました 。彼の現在の成功は、単なる偶然ではなく、幼い頃からの自己変革への努力と、天職への全身全霊の献身、そして徹底した現場での学びによって築かれたものです。

経営者としての苦悩と挑戦

1992年、秋葉氏は練馬区関町に「アキダイ」を創業しました 。しかし、開店当初は客足が伸びず、苦悩の日々を送っていたと言います。この困難な時期が、彼の経営者としての精神を鍛え上げる重要な期間となりました。

苦境を乗り越えるため、秋葉氏は泥臭い努力を惜しみませんでした。店先に立ち、時には路線バスに向かって「大根1本10円」と書いたダンボールを掲げて安さをアピールしました 。一見無謀に見えるこのアピールは、単なる安売りではなく、地域住民への「存在アピール」と「信頼構築」のための戦略でした。お客さんが来なくても「いらっしゃいませ」と声を出し続け 、たまに来てくれたお客さんには、これまでに培った商品知識をフル稼働し、全身全霊で接客しました 。商品をカゴに入れるたびに「認めてもらえた。ありがとうございます!」と胸の内で感謝を忘れない 、彼の顧客への誠実な姿勢が、少しずつ変化をもたらしました。

「お兄ちゃん元気ね」「品揃えがいいし、あなた野菜のことをよく知ってるわね。今度、友達を連れてくるね」といった温かい声が聞かれるようになり 、口コミで新規顧客の輪が広がっていきました 。わずか1年後には繁盛店となり、秋葉氏は「都心と違って練馬は人のつながりが濃いんです。そしてみなさん温かい。本当に地域の人たちに支えられてきたから今があると思っています」と、地域との温かい繋がりが彼の原動力となったことを語っています 。

彼のメディア露出の大きなきっかけの一つは、東日本大震災でした。震災の影響で物流が滞る中、アキダイは「物流の状況が聞ける」場所としてメディアに重宝されました 。この経験は、創業当初からの「泥臭い努力」と「お客さんとの日々コミュニケーション」を通じて培われた「商売のイロハ」と「現場の肌感覚」が、後のコメンテーターとしての彼のユニークな価値を形成したことを示しています。困難な時期の「現場主義」と「顧客との対話」の徹底が、秋葉社長を「生きた情報源」へと進化させ、メディアからの信頼を勝ち取る基盤となったのです。

コメンテーターとしての顔

秋葉社長は、2020年時点で年間300本以上ものテレビ番組に出演するという驚異的な実績を持ちます 。この数字は、彼が単なるローカルスーパーの社長に留まらない、社会的な影響力を持つ存在であることを明確に示しています。

メディアが彼をこれほどまでに重用する具体的な理由として、まず挙げられるのがその「フットワークの軽さ」です。当日取材・夕方放送といったタイトなスケジュールにも柔軟に対応できるため 、テレビ局にとって非常に使い勝手の良い存在となっています。さらに、彼が経営者でありながら自ら仕入れや販売を行う「現場主義」を貫いているため、産地の様子や市場の動向がダイレクトに伝わる質の高い情報を提供できます 。テレビ局のリサーチャーが「きちんと質問に答えられる人」として彼を選んだという初期のメディア露出のきっかけも 、彼の誠実さと情報提供能力が評価された証と言えるでしょう。

秋葉社長のコメントは、単なる情報提供に留まりません。彼は、野菜の価格高騰や消費増税、国の政策など、社会問題に対する市井の景況感を伝える「生活経済の代弁者」としての独自の視点を持っています 。彼のコメントは、日々の商売を通じて消費者の肌感覚を理解し、それを代弁することで、多くの視聴者から共感と信頼を得ています。彼の「ぶっつけ本番のコメント力」や「リアルな声」が、数字や理論だけでなく「生活者の実感」に根ざしているからこそ、メディアと視聴者の双方に響くのです 。彼の「現場主義」と「消費者目線」が、彼のコメントに説得力と共感性を与え、社会問題に対する「生活者の代弁者」としての信頼を築いているのです。

「アキダイ」繁盛の秘密:なぜ顧客は惹きつけられるのか?

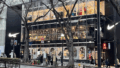

商品の魅力

アキダイが多くの顧客を惹きつける最大の理由の一つは、その商品の質の高さにあります。顧客からは「新鮮」「旬の野菜」「他では見かけない品揃え」といった声が多数寄せられています 。特に、野菜や果物の安さと鮮度の良さは群を抜いており 、魚や肉、調味料なども揃っているため、日常使いに非常に便利だと評価されています 。

「関町の名物店」として親しまれ、「品揃えが楽しく野菜や果物が安くたくさん買える」というポジティブな声も多く聞かれます 。アキダイは単に価格が安いだけでなく、秋葉社長の「一番安いときが一番おいしい」という哲学に裏打ちされた、旬のおいしさへの徹底したこだわりがあります。彼の「青果のプロ」としての長年の経験と「目利き」の能力が、最も美味しく、かつ価格が手頃な「旬」のタイミングを見極めることを可能にしています 。この哲学は、顧客にとって「安くて美味しい」という最高の体験を提供するための、秋葉社長ならではのこだわりであり、持続可能なビジネスモデルを構築しています。質の高い商品とコストパフォーマンスの良さが、顧客が「わざわざ足を運ぶ」動機となり、結果として不利な立地条件を克服する集客力に繋がっているのです。

接客と情報提供

アキダイのもう一つの大きな魅力は、その温かい接客と質の高い情報提供にあります。店内では「毎度~、いらっしゃいませ~」といった威勢のよい呼び込みが響き渡り 、お客さんとの温かいやりとりが、地域に根差したアットホームな雰囲気を生み出しています 。

秋葉社長は高校時代から、単なる販売を超えたパーソナルな接客術を培ってきました。「お客さんが来たら、わざと小声で“お母さん、お母さん”て声をかける」「この桃、めっちゃ甘いですよ」といった、心に響くコミュニケーションを重視しています 。このような接客は、顧客に単に商品を買うだけでなく、「賢い買い物」のヒントや「旬の情報」を得られるという付加価値を提供しています 。顧客からは「品揃えがいいし、あなた野菜のことをよく知ってるわね」と評価されており 、単なる販売員ではなく、信頼できる情報源としての役割も果たしています。

アキダイでは、従業員一人ひとりの接客力も非常に高く、売り場では顧客との1対1の対面販売を重視しています 。従業員は積極的に声を出し、おすすめ商品や味の説明、産地の状況などを顧客に伝えています 。顧客への声掛けがしやすいよう、通路のレイアウトを狭くしたり、売り場に大きな鏡を置いて従業員が自身の接客姿を確認できるようにしたりと、独自のコミュニケーション戦略が徹底されています 。こうした率直な説明やフレンドリーさが、顧客からの信頼に繋がり、大手スーパーにはないアキダイ独自のポジションを生み出しています 。

創業当初の苦境から、「お客さんが来なくても『いらっしゃいませ』と、ずっと言い続けました」「商品がカゴに入るたびに『認めてもらえた。ありがとうございます!』と胸の内で感謝を忘れない」といった秋葉社長の徹底した顧客への感謝と誠実な姿勢が、口コミで顧客の輪を広げ、地域密着型の繁盛店への成長を促しました 。練馬という地域の人々の温かい繋がりが、彼の接客を支え、持続的な成長の原動力となっているのです 。

立地を乗り越える集客力

アキダイ関町本店は、西武新宿線の武蔵関駅から徒歩5分ほどの住宅街に位置しており 、必ずしも好立地とは言えません。近隣には複数の大手スーパーも存在します 。しかし、このような立地条件にもかかわらず、アキダイは平日で1日平均1952.1人、土日祝には2258.7人もの客が来店するという驚異的な集客力を誇ります 。これは、アキダイの魅力が立地条件をはるかに凌駕していることを明確に示しています。

顧客は「自転車や歩きやバスで」 、わざわざアキダイに足を運びます。この集客力は、単一の要因によるものではありません。アキダイの「商品力」(新鮮さ、安さ、品揃えの豊富さ) 、「接客力」(パーソナルな対面販売、情報提供) 、そして秋葉社長の「人間的魅力」という複合的な価値提供が相乗効果を生み出している結果です。これらの要素が組み合わさることで、「アキダイに行けば、良いものが安く手に入り、さらに楽しい買い物体験ができる」という独自の顧客体験を創出しています。この複合的な価値こそが、顧客が立地に関わらず「わざわざ」足を運ぶ強い動機となっているのです。

アキダイの成功は、現代の小売業において、単なる「場所」や「価格」だけでなく、「顧客体験」と「人間的魅力」が競争優位性を生み出す重要な要素であることを示唆しています。大手スーパーが林立する中で、住宅街の小規模スーパーがこれほどの集客を誇ることは、従来の小売業の常識を覆す事例と言えるでしょう。デジタル化が進む現代においても、人間的な温かさやパーソナルな繋がりが、顧客にとっての大きな価値となり、特に地域密着型のビジネスにおいて、顧客との深い関係性が持続的な成長の鍵となることを示しています 。

アキダイの店舗情報とアクセス

店舗情報

生鮮市場アキダイ関町本店の基本情報は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 住所 | 東京都練馬区関町北1-15-11 |

| 電話番号 | 03-5991-3267 (精肉直通:03-3920-4020, 鮮魚直通:03-5903-9178) |

| 営業時間 | 平日:10:00~19:30 / 日曜:9:00~18:30 |

| 定休日 | 祝祭日 |

| 朝市(日時) | 毎週日曜 9:00~12:00 |

アクセス方法

アキダイ関町本店へのアクセス方法は以下の通りです。

- 電車でのアクセス: 西武新宿線 武蔵関駅から徒歩約3分 。

- バスでのアクセス: JR吉祥寺駅からバスを利用する場合、西武バスの吉62-1系統に乗車し、「関町北一丁目」または「武蔵関駅入口」バス停で下車するのが便利です 。吉祥寺駅からはバスで約20分です 。各バス停から店舗までは徒歩約1分~3分です 。

交通手段の選択肢を複数提示し、バスの路線名や主要バス停まで詳述することで、読者の利便性を最大限に高め、来店へのハードルを下げています。これは、単に「バスで20分」と伝えるだけでなく、具体的な情報を提供することで、読者が乗り換え案内アプリなどで検索する手間を省き、スムーズな来店を促すための配慮です。詳細なアクセス情報を提供することは、アキダイが「わざわざ足を運ぶ価値のある店」であるというメッセージを補強し、練馬区外や吉祥寺方面からの顧客獲得にも繋がっています。

まとめ:アキダイ社長から学ぶ、ビジネスと人生の哲学

アキダイ社長・秋葉弘道氏の成功は、単なる商売のうまさやメディア戦略の巧みさだけでは説明できません。彼のビジネスの根底には、「困っている人の力になって、喜んでもらうことがうれしい」という利他的な精神と、顧客への深い貢献意欲が流れています。顧客から「みなさんからいただく温かい言葉の数々が僕の原動力になっています」と語る彼の言葉や 、「地域のみなさんに支えられたから今がある」という感謝の念 、そして「率直な説明やフレンドリーさが、客からの信頼につながっています」という顧客との関係性 は、彼の利他的な精神がビジネスに深く根ざしていることを示しています。

彼の「生産者や消費者の味方」であり続ける姿勢は、メディアからの揺るぎない信頼と、顧客からの熱烈な支持に繋がっています。メディアでは、野菜の価格高騰や消費増税など、市井の景況感を伝える「生活経済の代弁者」として活躍し 、顧客からは「新鮮」「安い」「品揃え豊富」といった商品力に加え、人間味あふれる接客や的確な情報提供が高く評価されています 。彼の「困っている人の力になりたい」という姿勢は、結果として顧客やメディアからの信頼を深め、それが集客やメディア露出という形でビジネス上のメリットに還元されています。これは、短期的な利益追求ではなく、長期的な関係性構築を重視する「信頼資本主義」のような経営哲学が根底にあることを示唆しており、彼のビジネスが単なる商売を超えた価値観に基づいていることを物語っています。

極度の口下手だった少年が、自ら課題を克服し、卓越したコミュニケーション能力と商売の才を身につけ、苦境を泥臭い努力で乗り越えてきた秋葉氏の物語は、現代社会において「人間味」や「本物」が持つ価値を再認識させるものです。彼の成功は、AIやテクノロジーが進む現代においても、「人間性」「共感」「現場のリアリティ」といったアナログな価値が、差別化と競争優位の源泉となることを示しています。大手スーパーが林立する中で、住宅街の小規模スーパーがこれほどの集客を誇る彼のビジネスモデルは、単なる八百屋の成功事例に留まらず、あらゆる業界において「顧客との深い繋がり」や「現場の肌感覚」が、持続的な成長とブランド構築に不可欠であるという、普遍的なビジネス哲学を提示しています。

記事の冒頭に記述していますが、「口下手な性格を克服するために人前で話すことに挑戦したこと、」この様な考え方が出来る人って、やはり違うなぁ~?と感じました。