クスリのアオキが提供する野菜が安い理由は、主に以下の要素が影響しています。まず、クスリのアオキはドラッグストアでありながら生鮮食品の取り扱いを強化しており、特に野菜や肉の価格を大幅に抑えています。これは、戦略的にディスカウントを強化することで、顧客を引き寄せるための取り組みとして位置付けられています。

次に、クスリのアオキの野菜は、安定した供給源から直接仕入れていることが一因です。これにより、仕入れコストを削減し、それを価格に反映させることが可能になっています。また、店舗内での調理や加工を行うことで、鮮度を保ちながらコストを削減しています。

さらに、地域特有の競争も影響しています。特に、クスリのアオキのような店舗が多い地域では、他のスーパーとの競争が激しく、価格を引き下げなければなりません。その結果、低価格が維持され、顧客にとって魅力的な選択肢となっています。

このように、クスリのアオキは、戦略的な仕入れや店舗運営、競争環境を活用して、安価な野菜を提供しています。

さらに、クスリのアオキは全店舗に生鮮食品を導入する方針を掲げており、青果、精肉、惣菜を扱うことによって業態のブランディングを強化しています。これにより、単にドラッグストアとしての機能に留まらず、フード&ドラッグ型の店舗として競争力を高めているのです。また、同社は生鮮品の仕入れにおいて地元の供給業者との強い関係を築くことで鮮度を重視し、直販ルートを確保することで価格競争力を強化しています。これらの戦略により、顧客は「ワンストップショッピング」を楽しめる環境が整っているため、リピート客の増加にもつながっています。

クスリのアオキ ドラッグストアの生鮮野菜戦略と消費者の反応

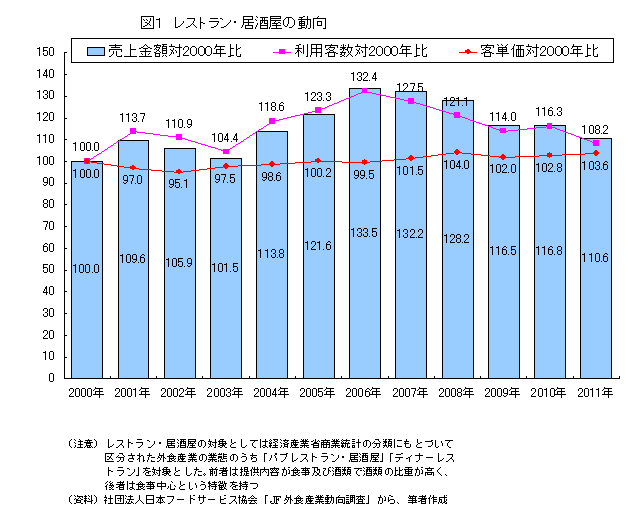

ドラッグストアが生鮮野菜市場に進出した背景には、消費者の節約志向が根底にある。最近の物価高騰は、特に生鮮食品において顕著であり、消費者は生活費を抑えるための選択肢を模索している。2023年11月以降の消費者物価の上昇率が2%台で推移する中、2024年には3.6%に加速しており、この影響は生鮮食品への需要を後押ししている。特に生活必需品としての野菜に対する需要は、家計の厳しさを反映して高まっている。

【クスリのアオキ】HP

ドラッグストアが生鮮野菜市場に進出した背景には、消費者の節約志向が根底にある。最近の物価高騰は、特に生鮮食品において顕著であり、消費者は生活費を抑えるための選択肢を模索している。2023年11月以降の消費者物価の上昇率が2%台で推移する中、2024年には3.6%に加速しており、この影響は生鮮食品への需要を後押ししている。特に生活必需品としての野菜に対する需要は、家計の厳しさを反映して高まっている。

このような背景の中で、ドラッグストアは価格に敏感な消費者からの支持を拡大している。この変化は、伝統的な小売業にとって脅威となっており、ドラッグストアはその多様性を活かすことで新たな顧客層を獲得している。例えば、クスリのアオキでは生鮮野菜コーナーが広がり、単に医薬品や日用品だけでなく、費用対効果を重視する消費者を意識した商品の展開がなされている。

2023年の野菜価格の動向は、天候不順などによる不作で高止まりしていることが影響している。例えば、市内の大型スーパーではキャベツが398円、小松菜が198円で販売されているが、ドラッグストアのクスリのアオキではそれを大きく下回る価格で生鮮野菜が販売されている。こうした値ごろ感は、節約を重視する消費者にとって魅力的であり、ドラッグストアの販売戦略として特に効果を上げている。

消費者の行動に焦点を当てると、ドラッグストアは生鮮食品を中心に値ごろ感のある価格で提供することで、まるでスーパーマーケットのような役割を果たし始めている。こうしたアプローチは、食品の安いドラッグストアを求める消費者のニーズに応えており、結果的に集客につながっている。特に、実質賃金が3年連続でマイナスに沈んでいる現状では、消費者はより価格に敏感になり、日常的な生活費を管理する手段としてドラッグストアを利用する傾向が強まっている。

最終的には、ドラッグストアの生鮮野菜戦略の進展が今後の小売業界全体に与える影響についても考察する必要がある。価格競争が激化する中で、食品のマグネット効果により、特定の顧客層を引き付ける戦略は他の小売業者にとっても重要な指標となるだろう。これにより、ドラッグストアのビジネスモデルが小売業界全体の方向性を変える可能性を秘めている。すなわち、顧客のニーズを的確に捉えた価格設定と、商品多様性が鍵となる時代へと移行していくことを示唆している。

ドラッグストアは、かつては医薬品や日用品を中心に展開していましたが、近年、食品販売に力を入れることで新たな市場を開拓しています。特に、クスリのアオキのような店舗は、生鮮品の安さを売りにし、まるで激安スーパーのような印象を与えています。この戦略により、消費者が日常的に訪れる場所としての位置づけを高めています。

生鮮野菜は、消費者の毎日のニーズに応えるため、ドラッグストアにおいて重要な商品カテゴリーとして位置づけられています。2021年のデータによると、食品がドラッグストアの売上の約30%を占め、その中でも生鮮食材が特に人気です。安価で新鮮な野菜を提供することは、顧客のリピートを促進する重要な要素です。

消費者の節約志向が高まる中で、ドラッグストアは競争力を維持するために商品価格を抑える戦略を強化しています。特に、医薬品や化粧品の高い粗利率を利用して、食品の価格を低く設定することで集客を図る店舗が増加しています。これにより、経済的な選択肢を求める消費者からの支持が集まっています。 4 6

本記事では、ドラッグストアがどのようにして生鮮野菜市場での競争力を持つようになったかを探ります。医薬品に加え、食品の品揃えを強化することで、ドラッグストアは単なる買い物の場から、消費者の日常生活に欠かせない店舗としての役割を果たすようになっています。これにより、来店頻度を高め、持続的な売上成長を実現しているのです。

ドラッグストアの戦略

資本力を活かしたクスリのアオキなどのドラッグストアは、商業空間をスーパーのような魅力的な内装にし、消費者を引き込む戦略を展開しています。特に目を引くのは価格設定で、キャベツやきゅうりなどが驚くべき安さで提供され、多くの客がそのコストパフォーマンスに魅了されています。この結果、薬の購入を目的とした客がそのついでに生鮮食品を購入するという新しい消費行動が見られています。

ドラッグストアは、生鮮食品を低価格で提供するだけでなく、その新鮮さを確保するために、その日に店舗内で調理・加工した総菜も販売しています。この「新鮮さ」と「安さ」を核にした集客戦略により、医薬品や化粧品の販売にもプラスの効果をもたらすことが狙いです。特に今の物価高の時代において、このような価格競争が顧客の支持を集めています。

ドラッグストアは、M&Aを通じて地域スーパーのノウハウを取り入れ、生鮮食品に対する鮮度管理を徹底しています。急激に増加しているドラッグストアの店舗数は約2万店に達し、その中で生鮮食品の取り扱いを強化することで超競争の市場での優位性を高めています。これは、今後の競争を見据えた重要な戦略となっています。

ドラッグストアが食品部門を強化することは、売上全体に大きな影響を与えています。実際、食品が売上の約30.6%を占め、医薬品を凌駕する勢いで成長しています。このような食品のマグネット化は、企業の特徴を生かして顧客の呼び込みを図る戦略として、今後の市場戦略のカギを握ると考えられます。

クスリのアオキは、顧客の利便性を考慮し、「ワンストップショッピング」を強調することで、買い物の効率化を図っています。これにより、顧客は一度の訪問で必要なものをすべて手に入れることができるため、時間の節約にもつながります。生鮮品だけでなく総菜の叶える多様なニーズに応えることで、顧客ロイヤリティの向上を狙っています。

生鮮野菜の価格動向

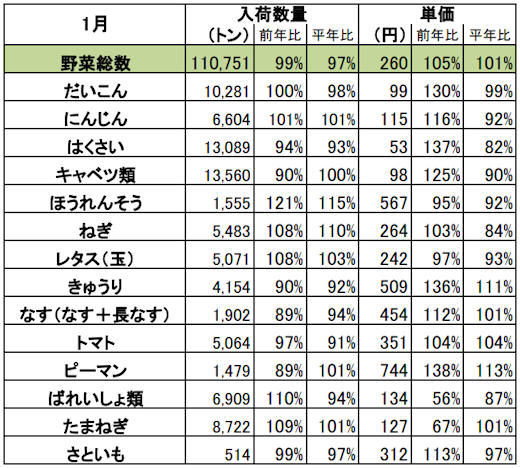

2023年の日本は異常気象が続き、特に夏季における高温と多湿が農作物に深刻な影響を及ぼしています。この天候不良により、生鮮野菜の需要が供給を上回り、価格が高騰しています。具体的には、スーパーでのキャベツ価格は398円、小松菜は198円に達し、消費者は野菜の価格高騰に対して不安を抱いています。また、天候が安定しないことから、今後も高値で推移する見込みです。

農林水産省のデータによると、2023年11月には多くの野菜の価格が平年を上回る状況が続くとされています。これは、異常気象による収穫量の減少に起因しており、例えばキャベツの価格は一時期553円に達しました。データによれば、通常の年よりも高騰した価格が大多数の野菜に見受けられ、これにより家庭の食費にも影響が出ていることは明白です。

特に重要な野菜品目であるキャベツ、小松菜、トマトの価格は高止まりしており、その安定供給が難しくなっています。これらの価格は供給の減少と消費者の需要から高止まりが続くと予測されています。また、今年の冬は価格の維持が見込まれており、農業関係者は市場の動向に注視しています。このような状況に消費者はさらなる節約志向を強めることが予想されます。

地域によっては供給不足が発生しており、この影響で価格が下がりにくい状況が続いています。出荷数量は通常の年に比べて少なく、特定の地域では品薄感が強まることが懸念されています。結果として、これらの地域では価格維持に拍車がかかり、消費者にとっては手に入れにくい状況が続くため、買物行動にも変化が生じる可能性があります。

こうした背景を受け、ドラッグストアの価格戦略は重要性を増しています。特に、消費者の節約志向が高まる現代において、低価格で生鮮食品を提供することがドラッグストアに求められています。この戦略は、医薬品や化粧品の売上にも好影響を及ぼしており、全体的な集客力を高める要因となっています。ドラッグストアが生鮮食品に注力することで、消費者のニーズに応えることができるのです。

消費者の節約志向

物価の急上昇に直面して、消費者はより価格に敏感になりつつあります。特に生活必需品、特に生鮮食品に関しては、この傾向が顕著です。例えば、ドラッグストアでのキャベツや小松菜の価格が高止まりしている一方で、消費者は価格を比較し、少しでも負担を軽減するために慎重に買い物を行っています。このような状況は、消費者の購買行動に大きな影響を与えています。

生活が厳しくなる中、多くの消費者が日常の買い物においてより安価な商品を選ぶ傾向を強めています。この傾向は、特にリーズナブルな価格で生鮮食品を提供するドラッグストアにとって、より顕著に現れています。特に、価格を表示することで訴求する戦略が成功し、消費者が敏感に反応していることが観察されています。

消費者の節約志向の背景には、賃金の上昇が物価高を上回っている現状があります。この状況は、多くの家庭において支出を圧迫しており、特に高齢層は教育費や生活必需品に対する負担が増す中で、より一層の節約意識を高めています。この結果、安価な食品の需要が増し、ドラッグストアの価格訴求戦略が強化されているのです。

一部の消費者は、安い商品をまとめて購入することで出費を抑えようとする戦略を取っており、これは非常に実践的なアプローチです。このような行動は、特に野菜などの生鮮食品に当てはまり、まとまった買い物をすることで割引を享受できる場合があります。このため、ドラッグストアは、そうした消費者のニーズに応じた価格構成を強化し、集客につなげているのです。

消費者行動の変化が顕著になる中で、ドラッグストアは食品販売の強化に拍車をかけています。特に、価格競争力が高い生鮮野菜や加工食品の取り扱いが増え、その結果、集客力が向上しています。この変化は、消費者が価格に敏感になっていることを反映しており、今後もドラッグストアが市場において重要な役割を果たすことが期待されています。

消費者反応の分析

最近では、ドラッグストアが展開する低価格の生鮮野菜が高い評価を受けています。これらの店舗では、野菜が驚くほどの安さで提供されており、多くの消費者が「ここは激安スーパー!?」と感じるほどです。特に、天候不順による価格上昇が進む中で、消費者はドラッグストアでの購入に魅力を感じるようになっています。

消費者は、利便性を重視してドラッグストアでの購入を選択しています。忙しい現代社会において、利便性は重要な購買動機となっており、ドラッグストアは日常品と生鮮野菜を一度に購入できる場所として支持されています。これにより、店舗は集客力を高め、消費者のニーズに応えることができています。

ドラッグストアでの生鮮野菜購入は、一度の買い物でさまざまな品目を揃えることができるため、急速に需要が増加しています。このような「一括購入の利便性」は、特に時間がない消費者にとって大きな魅力となっています。結果的に、ドラッグストアは食料品の販売拡大に成功し、多様なニーズに応える役割を果たしています。

多くのドラッグストアは、低価格を掲げるだけでなく、価格以上の品質を提供することで消費者の信頼を得ています。これは、価格競争が厳しい中での差別化戦略であり、特に品質が重視される生鮮野菜の分野で効果を発揮しています。この信頼はリピート購入を促進し、店舗への顧客ロイヤリティを高めています。

現代の消費者は節約志向が強まっており、ドラッグストアの低価格戦略はそのニーズにマッチしています。経済状況や物価上昇に伴い、消費者はよりコストパフォーマンスの良い選択を求めています。ドラッグストアはこのトレンドを捉え、低価格の生鮮野菜を提供することで、消費者の期待に応えています。

結論 まとめ

ドラッグストアは、特に生鮮食品の提供において消費者のニーズに応え、集客効果を実現しています。現代の高騰する価格環境において、食材の購入は多くの家庭に重要な課題となっています。このため、生鮮食品の販売はドラッグストアにとって集客の重要なツールとされており、実際に食品の割合が企業の売上において大きな役割を果たしています。アオキホールディングスでは、利益を追求することなく、あくまで集客のための戦略として生鮮食品を位置付けています。

価格競争は今後も継続する見通しです。その中で、各ドラッグストアは独自の戦略を進める必要があります。特に、安さを求める消費者の節約志向は高まっており、企業はこのニーズをいかに捉えるかがカギとなります。安価で新鮮な野菜やその他の食品を提供することで、ドラックストアは医薬品や化粧品など他の商品の販売にもつながるという相乗効果を享受しています。

生鮮野菜の販売がドラッグストアの集客力を高める中、業界全体の成長を支えています。大手のウエルシアやスギホールディングスも食品部門の強化を進め、全体の売上においても顕著な成長を見込んでいます。この傾向は消費者の需要に応じた戦略であり、市場の動向を反映したものです。

今後、ドラッグストアの役割はますます拡大すると考えられます。消費者は生鮮食品を求めてドラッグストアに足を運ぶようになり、その結果、これらの店舗がより広範な商品ラインを提供する必要があるという流れが生まれています。この変化は、便利さと価格の競争力が強く絡み合っています。

このようなトレンドは、小売業の新しいスタンダードになる可能性を秘めています。消費者は、購入時の利便性を求めるだけでなく、常にお得感を感じられることに価値を置きます。したがって、今後もドラッグストアが食品提供を強化していくことで、業界全体の競争力が高まり、日常の買い物体験が進化することが期待されます。