かつてはどの街角にも当たり前のように存在していたガソリンスタンド。しかし近年、特に地方においてその数が急激に減少しています。鹿児島県も例外ではなく、燃費性能の向上や電気自動車(EV)の普及、経営者の高齢化、設備の老朽化など複合的な要因により、給油所の閉鎖が相次いでいます。

本記事では、鹿児島県内におけるガソリンスタンドの減少傾向をデータと共に解説するとともに、閉店の実例や個人経営者の苦悩、そして地域住民の声を交えながら、生活インフラとしての給油所の重要性を掘り下げていきます。灯油配達や災害時の燃料供給など、単なる「燃料供給所」では済まされない役割を担うスタンドが消えていく現実に、私たちはどう向き合えばよいのでしょうか。

特に離島や郊外地域では、ガソリンスタンドの存在が「生活の最後の砦」とも言える状況です。跡地の再利用や、行政の支援策、そして持続可能なエネルギー供給体制の在り方まで、現場の声を通して今後の地域インフラの姿を一緒に考えていきましょう。

鹿児島県内の給油所数の変化(統計データ)

鹿児島県では近年、ガソリンスタンド(給油所)の数が顕著に減少しています。資源エネルギー庁の最新統計によると、2024年3月末時点で鹿児島県内の給油所数は758カ所となっており、これは10年前の903カ所から145カ所、約16.1%の減少に相当します。全国的な傾向と比較しても同様の動きが見られ、ピークだった1995年には全国で約6万カ所あった給油所が、2024年4月時点では2万7,414カ所にまで半減していることが明らかになっています。

この減少の背景には、燃費性能の大幅な向上や電気自動車(EV)の普及、さらには人口減少による利用者数の減少といった多様な要因が影響しています。また、都市部と異なり、鹿児島県のような地方では給油所が単なる燃料供給の場を超え、地域の生活インフラとしての役割を担っているため、その減少は住民の生活に直結した問題となっています。

特に高齢化が進む地域では、自動車での移動が生活の要となっており、給油所の存在が交通・物流・防災・エネルギー供給のすべてに関わってきます。給油所の数が減ることで、最寄りの施設までの距離が伸び、結果としてガソリンの購入が困難になる世帯が増加。灯油などの生活必需品の供給にも支障をきたすことが懸念されています。

つまり、給油所の減少は単なるビジネスの撤退にとどまらず、地域社会全体の機能低下に繋がる深刻な課題であり、今後の持続可能な地域づくりにおいて避けては通れない重要な論点となっています。

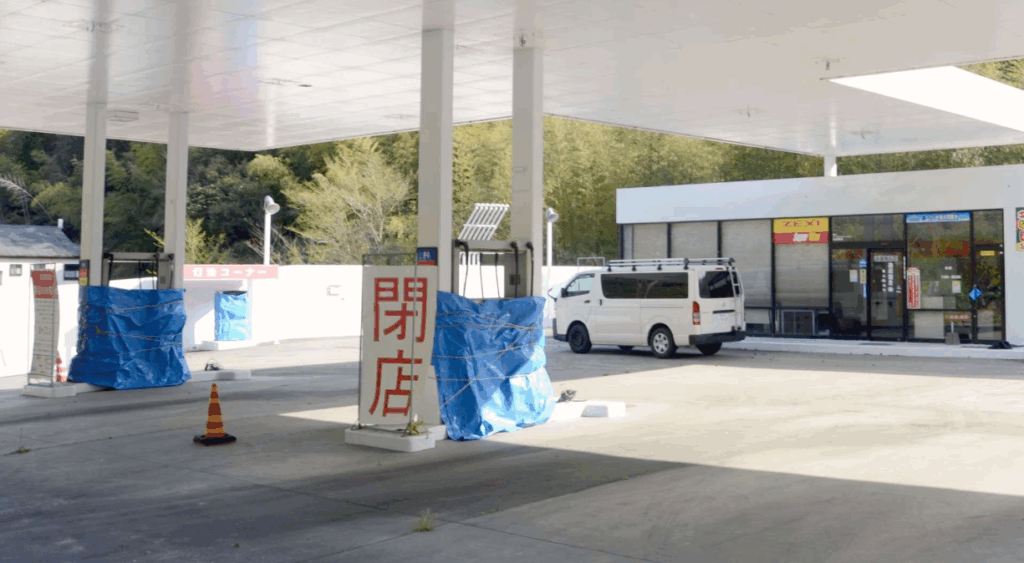

閉店した実例紹介(春山町など)

鹿児島市春山町では、約30年間にわたって営業を続けてきたガソリンスタンドが、2023年8月に静かにその歴史に幕を下ろしました。運営していた南国殖産カーライフ事業部の担当者によれば、閉店の理由は一つではなく、複合的な要因が重なった結果だといいます。

第一に、近年の車両技術の進化により燃費性能が飛躍的に向上し、1回あたりの給油量や給油頻度が減少したことが挙げられます。これに加えて、電気自動車(EV)の普及が進みつつある中で、ガソリン自体の需要が着実に減ってきている現実も無視できません。さらに、近隣にセルフサービス型の給油所が増加したことで、価格競争が激化し、フルサービスを提供していた当スタンドは経営的に不利な状況に置かれるようになっていました。

また、設備の老朽化も深刻な問題でした。特に地下タンクの設置から40年が経過すると、法令により腐食防止などの改修工事が義務付けられており、その費用は1,000万円以上にのぼることもあります。これに耐えられず、撤退を余儀なくされる事業者が増えているのが現状です。

閉店後のスタンドには今もなお給油機や自動洗車機がそのまま残されており、通りすがりの人々にもその名残を感じさせる光景が広がっています。看板こそ取り外されていますが、地元住民にとってはなじみ深いランドマークであったため、その変化に寂しさを覚える声も多く聞かれます。

実際、近隣に住む68歳の主婦は「いつも使っていたスタンドが突然閉まってしまい、本当に驚いた。今は少し離れた系列店まで車で行っているが、距離があるので面倒に感じることもある」と話します。このように、日常的に利用していた施設が突如として姿を消すことは、地域住民の暮らしに少なからぬ影響を与えているのです。

この春山町の事例は、ガソリンスタンドの閉店が単なる一店舗の話にとどまらず、地域全体の生活の質や利便性に直結する問題であることを改めて浮き彫りにしています。

個人経営の苦悩(後継者不在・コスト増など)

「鹿児島県内には、家族経営や個人経営による小規模な給油所が多数存在しています。その多くは「地域の暮らしを支えたい」「地元への貢献を果たしたい」といった使命感を持ち、数十年にわたり営業を続けてきました。しかし、近年では社会構造の変化や経済的な圧力が重なり、後継者問題や経営の持続可能性に直面するケースが増加しています。

とりわけ後継者の不在は深刻で、子世代が異業種へ就職したり、地元を離れてしまったりする中で、事業を継ぐ意思を持つ人材が減っています。親の世代は「生活を支えるために努力してきたが、子どもには同じ苦労をさせたくない」と語ることも多く、業界全体の担い手不足に拍車をかけています。

たとえば、鹿児島市郊外にあるスタンドでは、現在72歳のオーナーが「息子には継がせたくない」と心中を吐露しています。その背景には、経済的な見通しの厳しさと、年齢を重ねる中での体力的負担があります。彼のスタンドはフルサービスを提供しており、ガソリン給油だけでなく窓拭きや灯油の配達なども日常業務に含まれています。年中無休で働くその生活は、簡単に人に引き継げるものではありません。

さらに、設備維持にも莫大な費用がかかります。特に、地下に設置されたガソリンタンクが設置から40年を超えると、法律に基づく腐食防止の改修工事が義務付けられます。この工事には、一般的に1,000万円以上の費用が発生し、小規模事業者にとっては大きな経営リスクとなります。事業を継続するには融資を受ける必要があり、その返済計画にも不安を抱えるケースが少なくありません。

このような背景から、多くの個人経営者が「採算が合わない」「精神的にも限界」と感じ、事業継続を断念しています。特に、地域に根差して長年営業してきた給油所ほど、閉店の判断には苦悩が伴います。住民との絆や信頼関係を築いてきたからこそ、撤退は単なるビジネス判断ではなく、地域に対する責任感や申し訳なさも抱えることになるのです。

こうした声は、個人経営の給油所が直面する現実の一端であり、今後の地域交通インフラをどう維持していくかという問いを突きつけています。」

南日本新聞デジタル 引用編集

灯油配達・災害時の重要性

給油所の役割は、単にガソリンや軽油を提供するだけではありません。特に地方や郊外では、灯油の配達サービスが地域にとって不可欠なインフラとなっています。冬場の寒冷期には、暖房を灯油に依存している家庭も多く、特に高齢者世帯や独居の方にとって、スタンドの灯油配達は生命線とも言える存在です。車を持っていない、あるいは運転が困難な高齢世帯では、店舗まで灯油を買いに行くことが難しく、宅配サービスの有無が生活の質に大きく影響します。

加えて、給油所は災害発生時の「緊急燃料供給拠点」としての機能も担っています。停電時には非常用発電機を稼働させるための燃料が必要となり、また避難所の暖房や調理といった基本的な生活インフラの維持にも灯油やガソリンが欠かせません。特に南九州地域では台風や地震といった自然災害のリスクもあり、給油所の存在は防災インフラの一部といえます。

「フルサービス型」の給油所では、こうした日常と非常時の両面に対応するサービスを長年提供してきました。灯油の配達だけでなく、顔なじみの利用者に対する声かけや安否確認的な役割も担っており、地域コミュニティの一部として機能しているのです。しかし、そのような給油所が経営難や後継者不在により閉店してしまうと、こうしたサービスが一挙に失われることになります。

結果として、灯油の確保が困難となり、健康や安全に直結するリスクが増すことになります。特に冬季の寒さが厳しい時期には、暖房が確保できないことで命に関わる事態を招く恐れもあるため、給油所の閉店は単なる商業的損失ではなく、地域全体にとっての重大な損失と言えるでしょう。

離島エリアの課題(給油所過疎地)

鹿児島県は全国でも有数の離島を有する県であり、奄美群島や薩南諸島など、地理的に本土と隔たった多くの地域が点在しています。こうした離島地域では、日々の移動手段として自家用車への依存度が高く、給油所の存在は生活に直結した重要なインフラといえます。

資源エネルギー庁は、給油所が3カ所以下の自治体を「給油所過疎地」として定義していますが、鹿児島県内では三島村、十島村、宇検村、大和村といった離島の自治体がこれに該当しています。これらの地域では、そもそも商業施設の数自体が少なく、燃料供給体制も限られていることから、給油所の存続は住民の生活維持に欠かせません。

離島で給油所が経営を続けるには、輸送コストという大きなハードルが存在します。燃料は海上輸送によって本土から運ばれてくるため、天候に左右されやすく、安定した供給が困難な場面も少なくありません。さらに、人口減少と高齢化により利用者数が減少傾向にあることから、収益確保も難しく、赤字経営に陥る事業者も多いのが実情です。

給油所が閉鎖された場合、代替手段が乏しい離島では、住民が他の島まで移動しなければならないケースもあり、生活に大きな負担がのしかかります。また、公共交通の便が限られる地域では、ガソリンを確保できないことはすなわち移動手段を失うことを意味し、通院や買い物など日常生活の継続すら難しくなる恐れがあります。

さらに、防災や災害時対応の観点でも給油所の意義は大きく、非常時に燃料を確保できない状況は避けなければなりません。そのため、離島地域においては、経済合理性だけでなく、地域の安全保障や暮らしの持続可能性といった観点からも、給油所の維持・支援が強く求められています。

給油所跡地のその後(別業種の進出など)

閉店後の給油所跡地の扱いについては、再活用が進むケースと、活用されず放置されるケースとの二極化が目立っています。都市部では、コンビニエンスストアやドラッグストア、コインパーキングといった業種への転用が比較的スムーズに行われる傾向があります。立地条件が良い場合には、建て替えを経て商業施設や飲食チェーン、さらにはマンションなどへの再開発が行われる例も見られます。

しかしながら、地方や郊外地域では事情が異なり、後継テナントが見つからないまま空き地として放置されるケースが少なくありません。特に住宅地から離れた山間部や農村地帯にあるスタンドでは、買い手も利用目的も見つかりにくく、荒廃が進むリスクが高まっています。景観や防犯の観点からも課題が指摘されています。

一方で、社会全体のEVシフトや脱炭素化の流れを受け、給油所跡地をEVスタンドやカーシェアリングの拠点、さらには地域の物流拠点や災害時の支援ベースとする動きも一部で見られるようになってきました。こうした再活用には、初期投資や地域との調整が必要であるため、自治体の後押しや補助制度の活用がカギとなります。

今後は、自治体と民間事業者が連携し、単なる商業施設への転用だけでなく、防災・交通・エネルギー供給といった複数の視点から、地域の実情に合った柔軟な跡地活用策を検討していく必要があります。

🚗 車での買い物が増えた方へ|地方生活にも合う軽自動車をチェック!

近所のスーパーや大型店舗の閉店で、車を使った買い物が日常になった方も多いのではないでしょうか?

特に地方では、軽自動車の使い勝手が生活の快適さを大きく左右します。

「どんな車が買い物に向いているの?」「維持費も気になる…」という方は、下記の記事もぜひチェックしてみてください👇

👉 地方で人気の買い物向け軽自動車まとめ|選び方やおすすめ車種を解説

まとめ|今後の課題と行政の役割

高齢化の進行、電気自動車(EV)の普及、燃料価格の高騰や価格競争といった複数の要因により、今後もガソリンスタンドの減少傾向は続くと予測されています。とりわけ鹿児島のような地方都市や離島地域では、給油所が単なるビジネスではなく、地域生活を支えるインフラとしての性格が強いため、その影響は都市部以上に深刻です。交通手段が限られる地域での給油所の閉鎖は、高齢者や自家用車に依存する家庭にとって生活の質を大きく損なう可能性があります。

また、灯油の配達や災害時の燃料供給といった公的機能も兼ねていたスタンドが姿を消すことで、地域社会全体の防災力・対応力も低下してしまいます。したがって、単に民間企業に任せきりにするのではなく、行政が一定の関与を強めていくことが求められています。

そのためには、まず既存の給油所を持続可能な形で維持するための支援策が必要です。たとえば、設備更新にかかる改修費用への補助金、後継者育成のための研修制度や税制優遇措置など、経営者の負担を軽減する取り組みが求められます。また、EVインフラとの共存を促す政策も有効です。既存の給油所をEV充電ステーションと兼用するハイブリッド型の施設とすることで、新旧エネルギーの橋渡し役を担うことができるでしょう。

さらに、地域ごとのニーズを丁寧に汲み取った上で、自治体と民間事業者、地域住民が協力してインフラ維持に取り組む「地域エネルギー協議会」のような枠組みの整備も有効です。行政が単に補助金を出すのではなく、現場の実情に即した調整役となることで、持続可能なエネルギー供給体制の構築が可能となります。

このように、今後は単なる「給油所の存続」ではなく、地域インフラ全体の将来像を見据えた中長期的な視点が不可欠です。地域社会とともにあるエネルギー拠点としての役割を再定義し、行政による柔軟かつ積極的な支援が期待されます。