千葉県柏市の中心に位置する柏駅では、今、大規模な再開発計画が進行中です。その核となるのが「グランドデザイン」と呼ばれるまちづくり構想。東口と西口それぞれに異なるテーマで開発が進められており、今後の街の姿を大きく変える可能性を秘めています。

本記事では、柏駅再開発の最新状況とグランドデザインの中身、東口・西口のそれぞれの変化、完成時期、そして市民や不動産業界から寄せられている声までを徹底的に解説。

これから柏に住もうと考えている方、地元で住み替えを検討している方にとっても必見の内容となっています。未来の柏駅周辺がどう変わるのか、じっくり見ていきましょう。

柏駅の再開発は今どこまで進んでいるのか?

再開発の背景|なぜ柏駅の再整備が必要だったのか?

柏駅の再整備が求められる背景には、地域の発展とともに増加した課題の存在があります。柏市は千葉県内でも有数の商業・交通拠点として発展してきましたが、その急速な都市化の中で、駅周辺のインフラや街並みは時代の変化に対応しきれず、さまざまな問題を抱えるようになりました。

まず、駅施設の老朽化が深刻です。特に東口側では1970年代に整備された建物が多く、耐震性やバリアフリー対応といった面で現在の基準に合っていないものが目立ちます。また、駅構内や周辺道路の動線設計も古く、混雑時には歩行者と車両の交差が多発し、安全面にも懸念があります。

さらに、都市機能のアンバランスさも再整備の必要性を高める要因となっています。東口は雑多な商業エリアとしてにぎわう一方、西口は行政・文化機能が集中しながらも空間の活用に余裕があるなど、街の用途や魅力が偏っており、駅全体としての調和に欠ける状況が続いていました。

こうした背景を踏まえ、柏市と関係機関は長期的視点での都市づくりを目指す「グランドデザイン」の策定に踏み切り、街の魅力を再構築するための再開発計画を段階的に進めています。その中では、駅前空間の再編成だけでなく、文化・交流・居住といった都市機能の融合によって、新たな柏駅の姿が描かれつつあるのです。

柏駅周辺の課題|混雑・老朽化・東西の格差

柏駅を取り巻く地域課題は、現在の再開発を後押しする重要な背景のひとつです。特に浮き彫りとなっているのが、「混雑」「老朽化」「東西格差」という3つのキーワードです。これらの課題は、駅の機能性や利便性にとどまらず、地域の安全性・公平性・魅力にまで波及しています。

まず「混雑」の問題ですが、柏駅はJR常磐線・東武野田線が交差する乗換拠点として、1日あたり約20万人以上が利用する県内有数の駅です。朝夕のラッシュ時には、構内通路や改札口が著しく混み合い、ベビーカーや車椅子利用者にとっては非常に移動しづらい環境になっています。また、駅前のバスロータリーや歩道にも人と車が集中し、通行のしにくさが日常化している状況です。

次に「老朽化」の点ですが、東口側を中心に1970〜80年代に整備された施設や建物が多く、見た目の古さだけでなく、耐震性・バリアフリー対応・照明設備など現代の基準に合っていない箇所が多数存在します。とくに駅直結の旧ビル群や雑居商業施設は、安全面への不安が根強く残されており、今後の改築や用途変更が急務となっています。

そして「東西格差」。柏駅は地形上、東口と西口で高低差があり、発展の仕方も対照的でした。東口は商業地として発展し、人の流れや買い物需要が高い一方で、公共施設や文化施設が少なく、生活機能に欠ける面があります。逆に西口は行政施設や図書館、教育機関が整っているものの、商業的なにぎわいや回遊性には乏しく、夕方以降は閑散としてしまうのが実情です。

このように、物理的な老朽化と機能的なアンバランスが複合的に存在することで、柏駅周辺は本来持つポテンシャルを十分に活かしきれていない状態にあります。再開発では、こうした複雑な課題を一つひとつ丁寧に解消し、東西両側が補完し合える「調和のとれた駅前空間」の実現が目指されているのです。

柏駅の「グランドデザイン」とは?その全体像を解説

グランドデザインとは?計画の定義と意味

グランドデザインとは、柏駅を中心とした周辺地域全体の未来像を描くために策定された包括的な都市整備の方針を指します。単なる建物の新築や施設の改修といった局所的な工事ではなく、駅前空間、道路、広場、公共施設、商業エリア、住居エリアなど、都市を構成するあらゆる要素を一体的に計画し、持続可能かつ快適なまちづくりを進めるためのビジョンです。

このグランドデザインは、柏市とJR東日本、千葉県などの関係機関が連携して策定したもので、行政主導の都市再構築だけでなく、民間事業者の参入や市民意見の反映も視野に入れた、柔軟かつ多層的な都市開発戦略といえます。重点は「歩行者中心の安全で快適なまちづくり」「公共交通と連携した都市構造の最適化」「世代を超えて住み続けられる居住環境の創出」など、日常の利便性と都市の魅力を両立させる点にあります。

グランドデザインでは、エリアごとの特性を活かす方針がとられています。東口では商業・交流空間の整備、西口では行政・文化機能の集積といった具合に、それぞれの強みを活かしつつ不足している機能を補う計画が立てられています。これにより、柏駅全体が「ただの乗換駅」から「目的地としての駅」へと脱皮し、市内外からの来訪者を呼び込む拠点へと進化することが期待されています。

また、近年注目される「コンパクトシティ構想」や「スマートシティ化」も、柏駅のグランドデザインにおいては視野に入っています。デジタル技術を活用した交通案内、都市インフラの最適制御、防災拠点としての役割など、未来を見据えた都市設計が随所に盛り込まれており、単なるリニューアルを超えた“次世代型まちづくり”として注目されています。

このように、グランドデザインは柏駅周辺にとっての「再生の青写真」であり、都市の骨格を再定義するプロジェクトです。市民一人ひとりがこのビジョンを共有することで、再開発の恩恵がより実感できる未来が現実のものとなっていくでしょう。

対象エリアと整備方針|駅前・駅ビル・公共空間の改変

柏駅のグランドデザインでは、対象エリアを駅舎を中心とした東口・西口両エリアとその周辺まで広く設定し、都市の骨格を再構成する大規模な整備方針が打ち出されています。これにより、駅前空間の魅力向上とともに、柏全体の都市機能の底上げを目指しています。

まず、駅前広場の再構成が大きな柱となっています。現在の駅前空間はバス、タクシー、一般車、歩行者が交錯し、安全性と効率性に課題がある状態です。再開発ではこれを抜本的に見直し、交通モードごとの動線を整理することでスムーズな移動と快適な滞在空間の両立を実現。歩行者中心の設計により、車の排気ガスや騒音の軽減も期待されています。

駅ビルについても、単なる商業施設のリニューアルにとどまらず、行政・医療・育児支援・ワークスペースなどの多機能を備えた複合施設へと進化させる構想が進行中です。これにより、日常生活の多くを駅周辺で完結できるようになり、地域の回遊性と定住性の両面に寄与する設計が施されています。

さらに、公共空間の整備方針にも特徴があります。特に重視されているのが「歩いて楽しい都市空間」の創出です。駅から周辺商店街、公園、文化施設、行政機関へと繋がる動線上に、広場やベンチ、街路樹、サイン計画などが整備され、人々が自然と集い、交流できる都市インフラが整えられます。防災拠点としての機能も持たせることで、日常と非常時の両面で役立つ街の基盤が形成されるのです。

こうした取り組みは、東口・西口の性格やニーズの違いに応じて細かく調整され、地域のアイデンティティを損なわずに全体最適を図る形で進められています。単なる「駅前開発」ではなく、「都市空間全体の最適化」としての整備方針が、柏の将来像を支えていく基盤となるのです。

東口・西口で何が変わる?ゾーンごとの計画比較

柏駅再開発において、東口と西口では開発の方向性や力点が異なります。これは、それぞれのエリアが持つ歴史的な背景や土地利用の特性、現状の課題が異なるためであり、それに応じた形で最適化されたゾーン別の都市計画が策定されています。

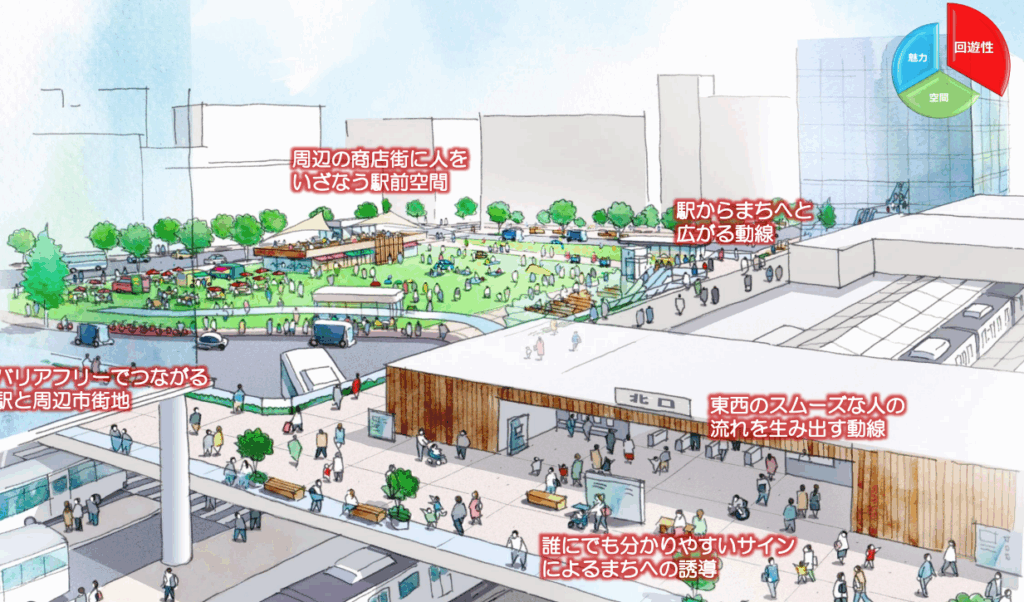

東口は、これまで柏市の顔とも言える商業の中心地として発展してきました。駅直結のステーションモールをはじめ、多くの個人商店や飲食店が並び、日中も夜間も一定の人流がある活気あるエリアです。しかしその反面、建物の老朽化や歩行空間の狭さ、視認性の低さといった課題も抱えています。そのため、東口の再開発では「歩行者中心の空間づくり」「商業と公共空間の融合」「安心・安全な移動動線の確保」が重点とされ、バリアフリー化とともに街全体の回遊性が高まるよう設計されています。

一方、西口は、行政・文化施設が多く配置されたエリアであるにも関わらず、東口ほどのにぎわいがなく、都市機能の密度や多様性に課題があります。そこで、西口では「複合機能の集積によるにぎわい創出」「住宅環境の高度化」「行政・市民機能の再配置」に力が入れられています。駅前には新たに図書館や市民交流施設、さらにはタワーマンションや医療施設を含んだ複合開発が進められており、居住と交流を一体化させた都市空間の再構築が狙いです。

また、両エリアをつなぐ導線計画も重要な要素です。現在の柏駅は東西の高低差や改札配置の問題から、行き来のしづらさが指摘されてきました。グランドデザインでは、これを改善するためにペデストリアンデッキの新設や拡張、エレベーター・エスカレーターの増設が計画されており、高齢者やベビーカー利用者にも優しいユニバーサルデザインが導入される予定です。

このように、東口・西口それぞれに最適化されたゾーニングと機能配分によって、柏駅は“二極化”ではなく“補完し合う双極”として進化していくことが期待されています。それぞれの強みを活かしながら、都市としてのバランスを再構築する再開発こそが、今回のグランドデザインの大きな柱となっているのです。

柏駅東口エリアの再開発|高架下から公園まで生まれ変わる!

柏駅東口の魅力再構築|バリアフリー化と歩行者空間の拡充

柏駅東口は、かつての高度経済成長期から続く商業集積エリアとして、長らく柏市の玄関口の役割を担ってきました。しかし現在では、その利便性とにぎわいの裏に、老朽化や歩行者導線の複雑さといった課題が蓄積されています。そうした問題を解消し、さらに利便性と安全性を両立した新たな都市空間として再構築するのが今回の再開発です。

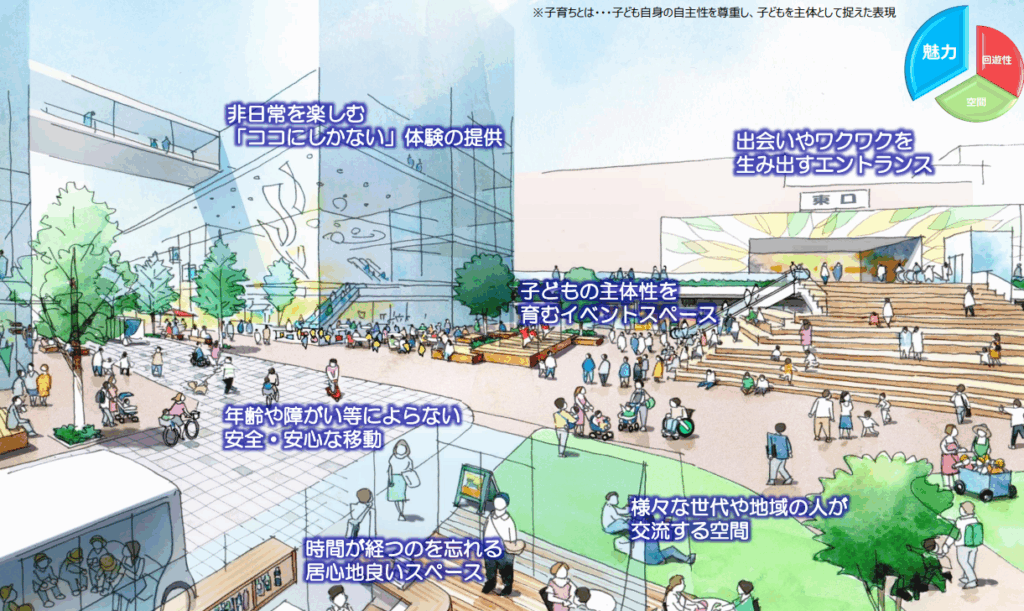

バリアフリー化は、この再構築の中心的なテーマのひとつです。現在の東口周辺は階段や段差が多く、ベビーカーや車椅子利用者にとって快適とは言い難い構造です。今後の整備では、スロープの新設や段差の解消、エレベーターの増設といったインフラ整備が行われ、すべての人にとって移動しやすい空間が実現される見込みです。また、視覚障がい者のための誘導ブロックや音声案内なども取り入れられる計画で、ユニバーサルデザインの視点が随所に反映されます。

加えて、歩行者空間の拡充も重要な柱です。これまで東口では、狭い歩道や複雑な交差点配置のために、人の流れが分断されてしまっていました。再開発では、駅前広場から商業エリア、公園へと続く「人の動線」を明確にし、回遊性の高いまちづくりを目指しています。新たに整備されるペデストリアンデッキや幅広の歩道、シームレスな屋根付き動線の導入によって、悪天候時にも快適に移動できる都市空間が誕生します。

さらに、単なる通行路としての歩道整備だけでなく、歩いて楽しい都市を目指した景観設計も計画されています。街路樹の整備、照明デザインの見直し、ベンチや植栽などのストリートファニチャーの設置により、立ち止まりたくなる、写真を撮りたくなるような風景づくりが進められています。こうした「滞在型歩行者空間」は、買い物や観光の導線を自然に生み出し、街全体の魅力向上につながると期待されています。

このように、柏駅東口の魅力再構築は単に利便性や美観を向上させるだけでなく、「誰もが安心して歩ける・集える・楽しめる」空間づくりという視点から、新しい都市体験を提供しようとしています。今後の完成が、多様な世代にとってより使いやすい駅前空間へと生まれ変わる起点となることは間違いありません。

駅ビル・商業施設の再整備計画

柏駅東口に直結する駅ビルやその周辺の商業施設群は、再開発において非常に重要な位置づけとなっています。これらの施設は、長年にわたり地域の商業と交流を支えてきた一方で、老朽化やテナントの入れ替わりによって、施設全体の魅力や機能が時代のニーズと乖離しつつあります。

再整備計画では、こうした課題を解決するために、駅ビルを単なるショッピングの場としてではなく、「多機能型複合施設」として再構築する構想が進められています。具体的には、商業フロアの刷新に加えて、行政サービス窓口、子育て支援施設、クリニックモール、コワーキングスペース、そして地域住民が自由に使えるコミュニティラウンジなどを併設することで、多世代・多目的に対応する施設へと転換される予定です。

また、商業施設のリニューアルにおいては、地元発のブランドや個人経営の飲食店など、地域の特色を活かしたテナント構成が重視されます。これにより、大都市圏の画一的なショッピングモールとの差別化を図りつつ、来街者にとって“柏らしさ”を感じられる空間が生まれることが期待されています。

加えて、建物のデザインそのものも再構成の対象です。現行の建物は老朽化が進んでおり、耐震補強や断熱性能の向上といった建築的安全性の確保に加えて、ガラス張りの開放的な外観や、自然光を取り入れたアトリウム構造など、居心地の良い空間づくりが意識されています。周囲との景観調和も図られ、駅前広場や公園、歩行者動線と一体となった都市景観が整備される予定です。

さらに、ICT技術やスマートシティの概念を取り入れた施設運営も構想に含まれています。デジタルサイネージによるフロア案内、混雑状況の可視化、キャッシュレス決済への全面対応、さらには環境センサーによる快適度分析など、利用者にとって利便性と安心感を両立する“スマート駅ビル”の実現が目指されています。

このように、柏駅東口の駅ビル再整備は単なる外装・テナントの刷新にとどまらず、生活と交流を支える「地域拠点」としての価値を再定義するプロジェクトです。将来的には、駅ビルを中心とした都市型ライフスタイルの発信基地としての機能も期待されており、再開発の象徴的存在となることは間違いありません。

新しい「東口公園」の役割とは?

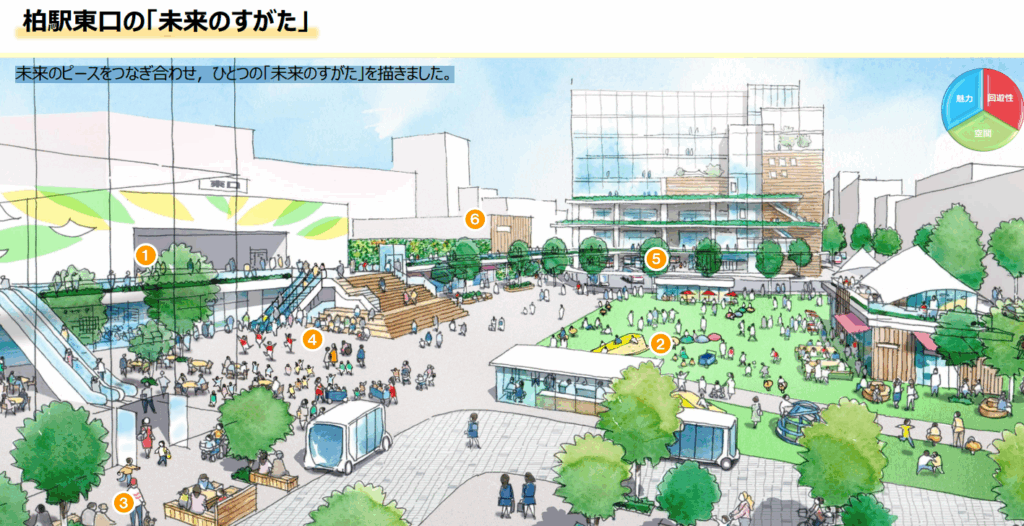

柏駅東口に新たに整備される「東口公園」は、駅前再開発の中核を担う重要な空間として計画されています。これまで東口エリアには明確な緑地や滞留スペースが少なく、利用者にとって「立ち止まれる場所」「休憩できる空間」が不足していました。そこで、新設される東口公園は、単なる広場や遊び場ではなく、防災・交流・回遊性の向上という3つの機能を兼ね備えた都市型公園として設計されます。

まず、公園には防災機能が重視されています。災害時の一時避難場所としての活用を想定し、ベンチの下に収納できる防災備蓄品、ソーラー照明付きの避難誘導灯、非常時には炊き出しや給水ができる多目的スペースなどが導入される予定です。駅直結という立地特性を生かし、迅速な避難・支援活動の拠点としても機能する設計となっています。

次に、都市交流の場としての機能強化が図られています。芝生広場やウッドデッキエリアには、イベントテントが設置できる設備や、プロジェクターで映像を流せる屋外シアターゾーンも構想されており、平日は地域の憩いの場、休日は子ども向けフェスや市民マルシェなど、多目的に活用できる運用が想定されています。こうした空間は地域のにぎわい創出だけでなく、来街者への「柏らしさ」の発信にもつながるでしょう。

さらに、公園は駅と商業施設・公共施設をつなぐ導線の中に位置し、都市の回遊性を高める役割も担います。駅前広場から東口公園、そしてその先のショッピングエリアやカフェ、行政施設へと連続した歩行者空間を形成することで、人々の流れを自然に誘導し、街の活性化を促進します。公園内の小径や舗装デザインも工夫され、目的のない“ぶらり散歩”でも楽しめるように、視覚的にも触感的にも心地よい空間設計が施される予定です。

また、公園の緑化にも重点が置かれています。従来の柏駅周辺では緑地が乏しく、ヒートアイランド現象や排気ガスの滞留が懸念されていましたが、新しい東口公園では高木・中木・低木を立体的に配置し、四季折々の草花が楽しめるランドスケープを実現。都市に自然の潤いを取り戻すと同時に、生物多様性の観点からも環境にやさしい都市づくりの一環として位置づけられています。

このように、新しい「東口公園」は、災害対策・地域交流・都市回遊・緑の創出という多角的な役割を持つ“機能融合型都市公園”として整備されます。単なる「空き地」や「装飾」ではなく、人々の生活に密着した空間として、柏駅東口の再開発を象徴する存在となるでしょう。

柏駅西口エリアの再開発|住宅・文化・商業の複合拠点に

タワーマンション建設や住環境の強化

柏駅西口エリアは、再開発によって「住む・働く・集う」が融合した次世代型の都市拠点へと進化しようとしています。特に注目されているのが、駅前エリアを中心としたタワーマンションの建設計画です。これらの住宅開発は、単に住居スペースを供給するだけでなく、柏駅周辺を魅力ある定住エリアに押し上げる重要なファクターとされています。

新たに建設が予定されているタワーマンション群は、駅徒歩3分圏内という抜群の立地に位置し、共用施設やサービスも都市型ライフスタイルに対応した設計がなされています。フィットネスジム、コワーキングスペース、スカイラウンジ、キッズルームなどが標準装備されることで、仕事と子育て、余暇の時間をすべて徒歩圏で完結できる暮らしが実現します。

また、住宅開発にあたっては、周辺インフラとの調和も重要視されています。駅前から延びる歩行者動線の拡幅や街路樹の整備、周辺に整備される広場やカフェと連携した「暮らしの場としての街並み」づくりが進められ、建物単体ではなく“まちの一部”として住宅が位置づけられることになります。

ファミリー層の誘致も積極的に進められており、住宅内の間取り設計では3LDK以上の広めのタイプや収納力に優れたユニットが多数導入される予定です。さらに、徒歩5分圏内に保育園、小学校、医療モールが揃うなど、子育て世帯にとっても安心の生活環境が整えられており、都内からの住み替え層もターゲットとされています。

加えて、西口では高齢者にもやさしい住宅環境の整備が視野に入れられています。段差の少ないバリアフリー構造、緊急時の見守りサービス、防犯カメラの強化など、高齢化社会に対応した機能があらかじめ設計に組み込まれており、「生涯住み続けられるまち」としての完成度が追求されています。

このように、柏駅西口における住宅開発と住環境整備は、単なる人口増加策にとどまらず、暮らしやすさと都市の魅力を両立させる「生活密着型都市開発」として進められています。居住者と地域社会が共生し、まち全体が居心地の良い場所へと変化していく——それがこのエリアにおける再開発の本質といえるでしょう。

公共施設の統合再配置・駅前広場の再構成

柏駅西口の再開発において、公共施設の統合再配置と駅前広場の再構成は、都市の利便性と魅力向上に大きく寄与する柱のひとつです。従来の西口エリアには、図書館や市民センター、行政窓口などが分散して存在しており、利用者にとっては施設間の移動が煩雑で、アクセスのしにくさが課題となっていました。

これを踏まえた再開発では、これらの公共機能を駅前に近接するエリアに集約し、ひとつの複合公共施設として再編成する計画が進められています。この新施設では、図書館・子育て支援センター・健康相談窓口・地域交流ホールなどが一体化し、ワンストップで利用できる「市民サービス拠点」としての役割を担います。これにより、子どもから高齢者まで幅広い市民が日常的に足を運びやすくなり、地域全体の行政サービスへのアクセス性が大幅に向上する見込みです。

また、こうした機能の集約によって、施設運営の効率化や建物の維持管理コストの削減も期待されています。エネルギー効率の高い建築設計や、再生可能エネルギーの導入も視野に入れた「環境にやさしい公共施設」が目指されており、持続可能なまちづくりの一環としても注目を集めています。

一方、駅前広場の再構成も、再開発の中心的なトピックです。現在の西口駅前は、動線が錯綜し、歩行者と車両が混在する危険な状況が見られます。これを解消するために、歩行者専用エリアと車両動線を明確に分離し、安全かつ快適な通行空間が確保される設計が導入されます。加えて、ベンチ・緑化帯・シェルター付きのバス停・サイン計画なども刷新され、市民や来訪者にとって「滞在したくなる広場」を実現します。

この広場は、単なる交通結節点としてだけでなく、日常的な待ち合わせや軽い休憩、週末のマルシェやイベントなども開催可能な「まちのリビング」としての活用が見込まれています。デジタルサイネージや無料Wi-Fiの整備も進められ、利便性と快適性の両面で都市の顔にふさわしい空間へと生まれ変わることになるでしょう。

総じて、公共施設の再配置と駅前広場の再構成は、西口全体を「市民が集い、滞在し、つながる場」として再定義するための鍵となっており、都市機能と市民生活の質の双方を底上げする戦略的な施策といえます。

文化施設・民間誘致施設の動向

柏駅西口エリアにおける再開発では、公共施設の再整備と並行して、文化施設および民間誘致施設の導入が進められています。これは、住環境や行政機能だけでなく、文化的な豊かさと経済的活力を兼ね備えた“複合都市空間”を実現するための重要な取り組みです。

まず文化施設については、地域住民が気軽に芸術や学びに触れられる空間の整備が計画されています。新たな施設には、小規模ホールや音楽スタジオ、創作スペース、地域アーティストによる常設展示ギャラリーなどが想定されており、イベントやワークショップを通じて人と人が交流できる場として活用される予定です。また、これらの施設は近隣の図書館や市民センターと連携することで、学びと文化の一体化を図る“知の拠点”としての役割も果たすことが期待されています。

さらに、民間誘致施設についても多様な計画が進行しています。たとえば、地上階にカフェやレストラン、物販店舗を配置し、上層階にはオフィスやサービス系企業、さらには都市型ホテルやサテライトオフィスの誘致も検討されています。特に注目されているのが、近年需要が高まっているコワーキングスペースやスタートアップ支援施設の導入です。これにより、柏が単なる住宅地にとどまらず、仕事や学び、創業の場としても注目される都市へと変貌を遂げることが目指されています。

加えて、民間主導による屋外イベントの開催も視野に入れられており、駅前広場や複合施設のテラスを活用したマルシェ、フードフェス、アートイベントなども年間を通して企画可能な環境が整えられる予定です。こうしたイベントは市民の生活に彩りを与えるだけでなく、来街者の誘致にもつながり、地域経済の活性化に貢献すると見られています。

このように、文化施設と民間施設の融合によって生まれる“都市の多様性”こそが、柏駅西口再開発のもう一つの核となります。行政・生活・文化・経済がバランスよく組み合わさることで、誰もが目的を持って訪れたくなる「磁力のあるまちづくり」が現実のものとなろうとしています。

再開発によって柏の「暮らしやすさ」はどう変わる?

柏駅を中心に進む再開発プロジェクトは、単なる都市機能の刷新ではなく、暮らしやすさそのものを大きく向上させるポテンシャルを秘めています。では、具体的にどのような点で柏の暮らしやすさは変わっていくのでしょうか?

まず、生活の「利便性」が飛躍的に改善されます。東口では駅ビルや商業施設の再整備が進み、買い物や食事、行政サービスの利用までをワンストップで完結できるような施設が整いつつあります。これにより、日常のちょっとした用事も駅周辺で完結する「コンパクトな生活圏」が形成されるのです。

次に注目すべきは、「移動のしやすさ」です。歩行者導線の整備やバリアフリー化により、子ども連れや高齢者、身体が不自由な方でも安心して移動できる環境が整備されています。特にペデストリアンデッキの新設や拡張によって、雨の日や混雑時でもストレスの少ない移動が可能になり、駅周辺の快適度が格段に向上します。

また、「子育て世帯への配慮」も顕著です。西口側には保育園・医療モール・図書館・子育て支援施設などが集約され、育児に必要なサービスが徒歩圏内にそろう設計がなされています。さらに、芝生のある公園や、子どもが安心して遊べる遊具付き広場など、子どもと親がともに過ごせる場所も整備されており、子育てしやすい環境が形成されつつあります。

「安全性・防災性」についても忘れてはいけません。東口の公園は、災害時には避難拠点や物資供給スペースとして機能するよう設計されており、地域防災力の強化にもつながっています。駅周辺の明るさや見通しの良さ、防犯カメラの設置など、安全な暮らしを守るインフラも整備される見込みです。

さらに、「コミュニティ形成と交流の促進」も再開発によって変わる点です。東口・西口それぞれの広場や交流施設、マルシェイベントの開催場所など、人と人が自然に出会い、関係性を築ける空間が増えることで、地域に根ざした“人のつながり”が強化されることが期待されます。

このように、再開発によって柏駅周辺の暮らしやすさは、多方面にわたってアップグレードされていきます。住みやすく、安心して暮らせて、子育てや老後も見据えられる——そんなライフスタイルが、再開発の進行とともに実現に近づいているのです。

柏駅再開発の完成時期と今後のスケジュールは?

柏駅周辺の再開発は、一朝一夕で完了するものではなく、複数年にわたって段階的に進行しています。そのため、完成時期も施設ごと・エリアごとに異なり、それぞれに応じたタイムラインが設けられています。ここでは現在判明している主な施設の完成予定時期や今後の進捗スケジュールについて、詳しく見ていきましょう。

まず、短期的な整備として位置づけられているのが、東口エリアの駅前広場や歩道空間の再構築です。これらは2024年度から着工が始まり、2026年度中には一部完成予定とされています。バリアフリー対応や歩行空間の整備、視認性の高い案内サインの設置などが中心となり、日常的な使い勝手の向上が早期に体感できるフェーズです。

次に、駅ビルや商業施設の再編成については、2025〜2027年度にかけて段階的に着工・開業が見込まれています。テナント入れ替えやフロア構成の変更、耐震工事を伴うため、営業を続けながらの工事が想定されており、施工スケジュールは流動的な要素を含みます。特に「多機能複合ビル」としての機能統合が完了するのは2028年以降になると予測されています。

一方、西口側では、複合公共施設(図書館・市民センター・子育て支援施設など)を含む再整備プロジェクトが2026年度に基本設計を終え、2027〜2029年度にかけて建設が進行する計画です。この施設群の完成は2030年ごろが目安とされており、行政サービスの利便性向上と地域交流拠点としての機能整備が図られます。

加えて、駅前タワーマンションや周辺住宅開発も、民間主導で2025〜2030年を中心に複数件の開発が予定されています。これらは住宅供給とともに、商業・医療・教育施設との連携が重視されており、まち全体の“暮らしの質”を高めるための中長期プロジェクトと位置づけられています。

このように、柏駅再開発の完成時期は施設によって差がありますが、概ね2030年前後を最終的な整備完了の目安と見てよいでしょう。2025〜2026年には街の印象が大きく変わる第一段階が完了し、その後も順次施設が整備されていく“段階的完了”型の都市改造プロジェクトとなっています。

なお、進捗状況やタイムラインは市や関係機関から随時更新されるため、最新情報のチェックが重要です。市民向け説明会や意見交換会も実施されており、市と市民がともに歩むまちづくりの姿勢が再開発全体を下支えしているのです。

地元住民と来訪者の反応は?再開発への期待と課題

柏駅の再開発に対して、地元住民や訪問者からはさまざまな声が寄せられています。多くの人々が都市の進化に期待を寄せる一方で、変化による不安や戸惑いの声も聞かれ、再開発が一筋縄ではいかない複雑なテーマであることが浮き彫りになっています。

まず期待の声として多いのが、「まちが便利になる」「駅周辺がきれいになる」「買い物がしやすくなる」といった生活の利便性向上に対するものです。特に高齢者や子育て世帯からは、「エレベーターの増設や段差解消で移動が楽になるのは嬉しい」「駅から保育園や医療施設が近くなると安心できる」といったバリアフリーや医療福祉サービスへの期待が強く寄せられています。

また、若い世代や働く世代からは、再開発によって「仕事帰りに立ち寄れる施設が増える」「イベントやカフェ、ワークスペースができるのが楽しみ」という声も多く、商業施設や交流空間の充実に対して大きな関心が寄せられています。市外から訪れる人たちにとっても「駅前が明るくなれば、安心して待ち合わせができる」「アクセスのしやすい文化施設や観光スポットが増えると来る機会が増えそう」といった歓迎の意見が見受けられます。

一方で、課題や懸念の声も少なくありません。特に長年柏に住んできた高齢層や地元商店街の関係者からは、「馴染みの店が消えてしまいそう」「再開発で地価が上がり、家賃が高くなるのでは」といった不安が根強くあります。また、「工事中の騒音や通行規制で日常生活に支障が出そう」「完成まで時間がかかりすぎる」といった進行中のストレスに関する意見も複数聞かれます。

さらに、一部の来訪者からは「新しくなるのは良いが、どのエリアがどう変わるのかよく分からない」といった情報不足への指摘や、「今の柏らしさが失われないか心配」といった“地域アイデンティティ”に対する懸念も上がっています。

こうした反応を受けて、市では住民説明会の開催や公式サイト・パンフレットを通じた情報発信を強化しています。また、一部の施設やエリアでは市民意見を反映した設計案が取り入れられるなど、住民との協働によるまちづくりの姿勢が意識されています。

再開発は利便性や景観を向上させるだけでなく、地域住民との信頼関係や合意形成が鍵となります。住民の声に耳を傾けながら、“変化を共有できる再開発”へとつなげていくプロセスこそが、柏駅グランドデザイン成功のカギを握っているのです。

🚗 EVや高級車との暮らしも気になる方は必見!

再開発が進み、EV充電設備やガレージ付き物件が増えているエリアを全国ランキングで紹介中!

まとめ|柏駅の再開発とグランドデザインが示す“未来の暮らし方”

柏駅周辺で進行中の再開発は、単なる建物の新築や施設のリニューアルにとどまらず、「街全体の価値」を再構築する壮大な都市デザインプロジェクトです。これは、未来の柏市がどのような社会・文化・経済を目指すのかという“ビジョン”を具体化する試みであり、市民一人ひとりの暮らし方、働き方、学び方、そして地域との関わり方を再定義するきっかけにもなっています。

駅東口と西口は、それぞれに異なる個性と役割を担いながら再整備が進んでおり、東口では商業と交流、回遊性の強化が進み、西口では行政・文化・居住の機能がバランスよく組み込まれつつあります。この“両輪”の整備によって、柏駅周辺は単なる通過点から、人が「滞在したくなる・住みたくなる・誇りたくなる」都市空間へと変貌を遂げようとしています。

加えて、再開発によって生まれる都市空間は、利便性や快適性を超えた“心のゆとり”を提供する存在でもあります。安心して歩ける道、子どもが遊べる広場、地域の人とふれあえる場、そして非常時に頼れる防災機能──これらがひとつの街に同居することこそ、これからの「暮らしやすさ」の本質なのかもしれません。

柏駅のグランドデザインが描く未来像は、決して画一的な理想都市ではなく、多様な人々がそれぞれのペースで生きられる“ゆとりある都市”の実現です。それは、人口構成が変化し、価値観が多様化する現代社会において、多世代・多様な背景の人々が共存するための都市の在り方を模索する挑戦とも言えるでしょう。

今後も進行していく再開発の過程を通じて、柏という街がどのような形で“住む価値”を高めていくのか。その変化を自分自身の暮らしに照らし合わせながら、新しいライフスタイルの可能性を見つけていくことができるはずです。柏は今まさに、“これからの暮らし”のヒントに満ちたまちへと進化しています。