神奈川県を本拠地とし、「食のテーマパーク」を標榜して急成長を遂げるスーパーマーケットチェーン「ロピア」が、2026年初春に愛知県名古屋市港区茶屋新田地区へ新規出店する計画(以下、「本計画」)について、その詳細、戦略的背景、および地域経済に及ぼす波及効果を包括的かつ専門的な視点から分析。

本計画は、名古屋市が進める大規模土地区画整理事業「アクアヴェルデ南陽」の中核をなす商業開発の一つであり、近隣に位置する巨大商業施設「イオンモール名古屋茶屋」や、IT活用で先行する「スーパーセンタートライアル」との間で、極めて高度かつ複雑な競争環境を形成することが予測されます。

分析の結果、本計画は地域経済に対して、単なる小売店舗の追加にとどまらない多層的なインパクトをもたらすことが示唆された。

直接的な効果として、建設投資による短期的な需要創出に加え、ロピア独自の高賃金体系に基づく良質な雇用の創出が、地域労働市場の賃金水準全体を押し上げる可能性がある。

間接的には、広域からの集客による「シャワー効果」が周辺商業施設への回遊を促し、茶屋エリア全体を西尾張屈指の広域商業拠点へと昇華させるシナリオが描ける。

一方で、慢性的な交通渋滞の悪化や、価格競争の激化による既存中小事業者の淘汰といった負の外部性も懸念され、これらに対する都市計画レベルでのマネジメントが地域経済の持続的発展には不可欠である。

本記事では、公開された届出情報、採用情報、都市計画データ、および類似事例の深層分析に基づき、本計画がもたらす経済的インパクトを、マクロおよびミクロの両視点から解説します。

日本の食品小売市場におけるロピアの特異性と拡張戦略

市場環境とロピアのポジショニング

日本の食品スーパーマーケット業界は、人口減少と高齢化に伴う市場縮小、および人件費や原材料費の高騰による利益率の低下という構造的な課題に直面している。その中で、ロピアは「ロープライスユートピア(Low Price Utopia)」を社名の由来とし、業界の常識を覆すビジネスモデルで異例の成長を続けている。一般的なスーパーマーケット(GMSやSM)が、効率化と標準化(チェーンストア理論)を追求し、本部主導の中央集権的な運営を行うのに対し、ロピアは「個店経営」「現場主導」を徹底している。

| 比較項目 | 一般的な食品スーパー(GMS/SM) | ロピア |

| 運営主体 | 本部主導(中央集権) | 現場チーフ主導(個店主義) |

| 決済手段 | クレジットカード、電子マネー対応 | 原則、現金のみ(コスト削減徹底) |

| ターゲット | 全方位(利便性重視) | ファミリー層(まとめ買い重視) |

| 商品戦略 | NB商品中心、PBで利益確保 | 生鮮(特に精肉)特化、PB「みなもと牛」 |

| 店舗体験 | 効率的、短時間での購買 | エンターテインメント性、滞在型 |

ロピアの強みは、創業が精肉店であることに由来する圧倒的な「肉」の品質と価格競争力、そして各店舗の部門チーフが仕入れから価格設定までを行う裁量権の大きさにある。これにより、地域特性に合わせた柔軟かつ攻撃的な商売が可能となり、消費者に「わざわざ行く価値」を提供することに成功している。

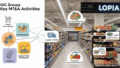

東海地方への進出戦略:フェーズ1からフェーズ2へ

ロピアの東海地方(愛知・岐阜・三重)への進出は、近年加速している。初期段階(フェーズ1)においては、既存のショッピングセンター内へのテナント出店や、撤退したスーパーの跡地を利用した居抜き出店(例:名古屋みなと店、千種店)を中心とし、低コストかつ迅速なドミナント形成を図ってきた。

今回の「名古屋茶屋店」計画は、これまでの戦略とは一線を画す「フェーズ2」への移行を示唆している。土地区画整理事業地内における新設店舗(更地からの開発)であり、建物や駐車場の設計段階からロピアの理想とする店舗フォーマットを追求できる案件である。これは、ロピアが東海地方を関東、関西に次ぐ第三の柱として重要視し、長期的な市場シェア獲得に向けた本格的な投資フェーズに入ったことを意味する。

出店計画の詳細分析と確度評価

計画の具体的概要

公表されている大規模小売店舗立地法の届出情報および求人情報、業界ニュースを総合すると、本計画の概要は以下の通り整理される。

| 項目 | 詳細内容 | 分析・推測 |

| 正式計画名 | (仮称)名古屋茶屋新田 店舗計画 | 法的手続き上の正式名称。 |

| 店舗名称 | ロピア 名古屋茶屋店(仮称) | ブランド浸透を図る標準的な命名。 |

| 所在地 | 愛知県名古屋市港区茶屋新田土地区画整理事業地内 | バスの停留所「川園」「両茶橋東」至近。 |

| 事業主体 | 株式会社新昭和(仮称) | 千葉県に本社を置く建設・不動産会社。ロピアとの協業実績ありと推測。 |

| 開業予定 | 2026年初春(2月~4月) | 届出上の新設日(2025年)より遅れるのが通例。求人情報と一致。 |

| 店舗面積 | 約3,359㎡ | 一般的なSMより広く、準GMS級の規模。 |

| 駐車場 | 約170台 | 敷地制約上の限界か。集客力を考慮すると不足の懸念。 |

| 営業時間 | 8:00 ~ 21:45 | 早朝からの営業を視野に入れている可能性。 |

開業時期の蓋然性と進捗状況

大規模小売店舗立地法の届出における新設予定日は「令和7年(2025年)4月14日」とされているが、これはあくまで法的な「着工可能時期」や「営業開始可能な最短日」を指すことが多く、実際の商業施設のオープンとはタイムラグが生じる。ロピアが公式に行っている求人活動において「2026年初春OPEN」「晩冬OPEN」と明記されている点を重視すべきである。

特に、2025年10月24日から掲載が開始される求人情報が存在することは、開業の約半年前からコアメンバー(部門チーフ、店長候補)の採用と研修を開始するという周到な準備スケジュールを示唆しており、計画が「検討段階」を脱し、「実行段階」にあることは疑いない。2026年の春、すなわち新年度の始まりやゴールデンウィーク商戦を見据えたタイミングでのグランドオープンが、最も合理的なシナリオである。

立地環境と都市計画的背景:アクアヴェルデ南陽のポテンシャル

商業施設

- イオンモール名古屋茶屋(0km)

- ジャスコ南陽(2.5km)

- Aコープ南陽店(1.7km)

- 南陽公設(0.9km)

- ホームセンターバロー名港店(2.8km)

- ホームセンターカインズ名古屋当知店(3.2km)

- ネクステージ(0.3km)

- ヤマダ電機(0.3km)

- はま寿司(50m)

- サイクルベースあさひ(50m)

- ココス(50m)

- 和食さと(75m)

- 洋服の青山(250m)

- セブンイレブン(250m)

- ミニストップ(300m)

- AOKI(450m)

- 魚ベい(500m)

- ローソン(900m)

- ドラッグユタカ(900m)

- サーティワンアイスクリーム(1km)

- ファミリーマート(1km)

- 珈琲屋らんぷ(1km)

- マクドナルド(1.1km)

- ブロンコビリー(1.2km)

- CoCo壱番屋(1.2km)

- スギヤマ(1.3km)

- すき家(1.6km)

- ビートスイミング(650m)

- 事務キチ(600m)

- 横浜家系ラーメン(600m)

都市計画「アクアヴェルデ南陽」の特性

出店地である名古屋市港区茶屋新田地区は、名古屋市が推進する土地区画整理事業「アクアヴェルデ南陽」のエリア内に位置する。この事業は、かつての農業地域を、計画的な都市基盤整備によって良好な居住環境と商業機能を備えた「新市街地」へと転換させる大規模プロジェクトである。

- 人口動態とターゲット層: このエリアは、「名古屋市都市計画マスタープラン」において南西部の拠点と位置づけられており、新しい街並みへの期待から、特に30代〜40代の子育て世代(ニューファミリー層)の流入が顕著である。保育施設の充実やバリアフリー化された街区設計は、まさにロピアのメインターゲットである「大量消費を行う若年ファミリー」と完全に合致する。

- 商圏の広域性: 国道302号(名古屋環状2号線)および国道23号(名四国道)へのアクセスが良好であり、名古屋市内のみならず、隣接する海部郡蟹江町、弥富市、さらには三重県桑名市北部からの集客も可能な「広域商圏」を形成している。

競合環境の激化:三つ巴の戦い

このエリアは、既に商業施設が集積する激戦区である。ロピアの参入により、以下の三つ巴の競争構造が鮮明となる。

- イオンモール名古屋茶屋(既存王者):

- 特性: 地域最大のGMS。映画館、専門店、飲食街を備え、長時間滞在型の「ハレ」の消費を担う。

- ロピアとの関係: 顧客層は重複するが、利用動機が異なる。イオンは「ワンストップショッピング」、ロピアは「食料品の指名買い」。ロピアはイオンの集客力を利用しつつ、食品分野での差別化を図るコバンザメ戦略と、イオンの食品売り場から客を奪う正面突破の両面作戦を展開する。

- スーパーセンタートライアル名古屋茶屋店(DX・効率化の雄):

- 特性: ロピア出店予定地からわずか450mの距離に位置する。24時間営業、スマートカート(レジ待ちなし)、AIカメラによる在庫管理など、徹底したIT化とローコスト運営が武器。

- ロピアとの対比: 「効率と利便性(トライアル)」対「熱気と体験(ロピア)」という対立軸が生まれる。トライアルは日常の補充買いや深夜需要、ロピアは週末のまとめ買いやイベント的な購買と、住み分けが進む可能性がある一方で、価格に敏感な層を巡る激しい消耗戦も予想される。

- 既存中小スーパー(アオキスーパー、タチヤ、カネスエ等):

- 特性: 地域密着型の運営。タチヤは生鮮の安売りでロピアとキャラが被る部分があり、カネスエはEDLP(毎日低価格)で固定客を持つ。

- 影響: 最も影響を受けるのがこの層である。資本力と商品力で勝るロピアの進出は、これら店舗にとって死活問題となり得る。

■愛知の巨人「カネスエ」vs「ロピア」:仁義なき安売り戦争の行方

今回の出店で最も注目すべきは、愛知県内で絶大な支持を誇るディスカウントスーパー「カネスエ」との直接対決です。

近隣住民の間では「普段使いはカネスエが最強」という認識が定着していますが、ロピアの参入でこの勢力図はどう変わるのでしょうか?ビジネスモデルの違いから分析します。

1. 「EDLP」vs「一点突破」の戦い

- カネスエ(EDLP戦略): 「Everyday Low Price(毎日安い)」を徹底。特売日を作らず、いつ行っても牛乳やパン、冷凍食品などのナショナルブランド商品が底値で安定しています。

- ロピア(一点突破・個店主義): 精肉や惣菜を中心とした「生鮮」の爆発力が武器。「今日は肉が安い!」「ピザを買おう!」というイベント性で集客します。

2. 使い分けによる「共存」の可能性 筆者の分析では、両者は真正面から潰し合うのではなく、以下のように客層が棲み分けられると予測します。

- 平日の冷蔵庫番:カネスエ (調味料、日配品、冷凍食品など、決まったものを安く買う需要)

- 週末のエンタメ食卓:ロピア (大容量の肉、オリジナル惣菜、珍しい輸入食材など、ワクワクする買い物需要)

しかし、「生鮮食品(肉・魚・野菜)」に関しては激しい価格競争が避けられません。特にカネスエ側がロピアを意識して、週末限定で生鮮の価格をぶつけてくる可能性は高く、消費者にとっては嬉しい悲鳴となるでしょう。

直接的な経済効果分析

ロピアの出店は、地域経済に対し、建設段階(イニシャル)から運営段階(ランニング)にわたり、具体的かつ定量的な経済効果をもたらす。

設備投資と建設需要による波及

店舗建設は、地域経済に一時的だが大きな需要を注入する。

- 建設投資額の推計: 店舗面積約3,359㎡の鉄骨造商業施設の建設単価を坪当たり80万〜100万円と仮定すると、建設費だけで約8億〜10億円規模の投資が見込まれる。これに造成工事、駐車場整備、内装・設備工事を加えると、総投資額は十数億円に達する可能性がある。

- 地域企業への発注: 事業主体の新昭和は大手デベロッパーであるが、実際の施工にあたっては、愛知県内の建設会社、内装業者、電気・空調設備業者、警備会社などが下請けとして参画する公算が高く、地域建設産業への波及効果は大きい。

新規雇用創出と所得効果

ロピアの出店がもたらす最大の持続的効果は、雇用創出とその質の高さにある。

- 雇用の規模: 大型スーパーマーケットの運営には、正社員およびパート・アルバイトを含め、1店舗あたり100名〜200名程度の人員が必要となる。特にロピアは店内での生鮮加工(インストア加工)を重視するため、プロセスセンター(外部工場)に依存する他チェーンに比べ、店舗内での労働需要が大きい。

- 高賃金による所得向上:

- 正社員: ロピアは若手社員にも裁量を与え、成果に応じて「年収1000万円」が可能となる報酬体系を導入している。これは小売業界の平均水準を大きく上回るものであり、地域に高所得者層を生み出す可能性がある。

- パート・アルバイト: 求人情報によると、時給は1,140円〜1,350円(部門・曜日による)と設定されている。これは愛知県の最低賃金を大きく上回り、近隣の競合店と比較しても高水準である。

- 波及メカニズム: ロピアが高い時給を提示することで、イオンモールやトライアル、近隣の飲食店なども人材確保のために賃金を引き上げざるを得なくなる(賃金競争)。これは経営者にとってはコスト増だが、地域住民(労働者)にとっては可処分所得の増加を意味し、地域全体の消費購買力を底上げする。

自治体への税収効果

- 固定資産税・都市計画税: 新築された店舗建物および土地評価額の上昇に伴い、名古屋市の固定資産税収が増加する。

- 法人市民税・事業所税: 事業活動の開始に伴い、これらの地方税収が発生する。

- 個人住民税: 新規雇用された従業員の所得税・住民税が、居住自治体(多くは名古屋市や近隣市町村)に納付される。

間接的な経済効果と地域産業への波及

直接的な投資や雇用以外にも、ロピアの事業活動は地域の産業連関を通じて広範な経済効果を及ぼす。

サプライチェーンへの波及:地産地消の可能性

ロピアのビジネスモデルの核心は「現場裁量」である。これは、本部が一括で仕入れるナショナルチェーンとは異なり、各店舗のチーフが独自に商品を仕入れる権限を持つことを意味する。

- 地元農産物の活用: 愛知県は農業が盛んな地域であり、特に海部地域や知多半島など近隣に有力な産地を持つ。ロピア茶屋店の青果チーフが、地元の市場や農家と直接契約を結び、「朝採れ野菜」などを目玉商品として展開する可能性は高い。これにより、地域の農業生産者の販路拡大と所得向上に寄与する。

- 食品加工業者: 惣菜部門において、地元の調味料(味噌、醤油など)や食材を使用したオリジナル商品の開発が行われる可能性がある。プレスリリースにあるように、ロピアは地域独自の食文化(例:赤味噌文化)を取り入れた商品展開を重視しており、地元の食品加工業者への発注増が期待される。

商業集積の「磁力」強化と消費の外部流入

ロピアの「驚安の殿堂」としてのブランド力は、商圏を物理的な距離以上に拡張させる力を持つ。

- シャワー効果と回遊性: 「ロピアで肉を安く買う」ことを主目的として来店した客が、その足でイオンモール名古屋茶屋でアパレルを見たり、映画を観たり、あるいは近隣の飲食店で食事をするという行動変容が起こる。ロピア単体ではなく、茶屋エリア全体が「巨大なショッピング・テーマパーク」として認知されることで、商圏外(名古屋市北部や三重県など)からの消費流入、いわゆる「消費の輸出(域外からの外貨獲得)」が促進される。

- ついで買いの誘発: 駐車場不足や混雑を回避するために周辺のコインパーキングを利用したり、待ち時間に近隣のコンビニエンスストアやカフェを利用したりする「スピルオーバー(溢出)消費」も発生する。

不動産価値へのプラス効果

「人気のスーパーが近くにある」ことは、住宅地としての資産価値を決定づける重要な要素(Amenity)である。アクアヴェルデ南陽エリアの分譲住宅や賃貸マンションにおいて、「ロピア徒歩圏内」という訴求ポイントは、物件の成約率や賃料水準の維持・向上に寄与し、エリア全体のブランド価値を高める効果がある。

懸念される負の側面とリスク分析

光が強ければ影もまた濃くなるように、ロピアの強力な集客力は地域社会に負荷を与えるリスクも孕んでいる。

交通渋滞の深刻化とアクセス問題

最も重大な懸念事項は交通問題である。

- 現状のボトルネック: イオンモール名古屋茶屋周辺の道路、特に国道302号の「南陽大橋西」交差点や、県道70号(東海通)は、週末には既に慢性的な渋滞ポイントとなっている。

- ロピア固有のリスク: ロピアは「大量まとめ買い」を推奨する業態であるため、来店客のほぼ100%が自家用車を利用する。計画されている駐車場台数約170台は、ロピアの標準的な集客力(繁盛店では入場待ちの車列が常態化する)に比して明らかに不足している恐れがある。

- 渋滞のメカニズム: 駐車場に入りきれない車両が公道上に滞留(アイル形成)し、それが幹線道路の本線まで伸びることで、通過交通をも巻き込んだ大規模な交通麻痺を引き起こすリスクがある。これは地域住民の生活道路を塞ぎ、バスの定時運行を妨げ、緊急車両の通行にも支障をきたす可能性がある。

既存事業者との競合激化と淘汰

ロピアの価格攻勢は、体力のない中小事業者にとっては脅威そのものである。

- カニバリゼーション(共食い): 商圏内の食品需要(パイ)の総量が急激に増えるわけではないため、ロピアの売上の多くは、既存のスーパーマーケットからの顧客スイッチ(奪取)によって賄われる。

- 淘汰の可能性: 特に、価格訴求を主軸としてきた中小スーパー(タチヤ、カネスエなど)や、差別化要素の乏しい個人商店は、ロピアとの価格競争に巻き込まれれば経営体力を消耗し、最悪の場合は閉店・撤退に追い込まれる可能性がある。これは、地域雇用の喪失や、高齢者が徒歩で通える買い場が失われる「買い物難民」問題の局地的な発生につながるリスクもある。

結論と提言:地域経済の持続的発展に向けて

総合評価

ロピア名古屋茶屋店(仮称)の出店計画は、名古屋市港区茶屋新田地区にとって、「地域経済の活性化エンジン」となる可能性が極めて高いプロジェクトである。 その効果は、単なる一店舗のオープンにとどまらず、イオンモール、トライアル、ロピアという異なる個性を持つ強力なプレーヤーが集結することで、茶屋エリアを西尾張地域における「最強の商業集積地(カテゴリー・クラスター)」へと進化させる。これにより、広域からの集客、雇用の創出、賃金水準の向上、地産地消の促進といった多面的なポジティブ・スパイラルが期待できる。

戦略的提言

このポテンシャルを最大限に活かしつつ、負の側面を最小化するために、以下の取り組みが求められる。

- 高度な交通マネジメントの実施:

- 事業者(ロピア・新昭和)は、オープン時の警備員配置はもちろんのこと、恒久的な右折入庫の禁止や、近隣の臨時駐車場の確保、満車情報のリアルタイム発信システムの導入など、渋滞対策に最大限の投資を行うべきである。行政(警察・土木事務所)との綿密な協議も不可欠である。

- 地域共生型の事業運営:

- ロピアは、単なる「安売り店」として振る舞うのではなく、地元雇用の優先、地元産品の積極採用、地域行事への参加などを通じて、地域コミュニティの一員としての社会的責任(CSR)を果たすことが、長期的なブランドロイヤルティの構築につながる。

- 既存事業者の差別化支援:

- 地域の中小事業者は、ロピアと同じ土俵(価格)で戦うのではなく、ロピアが苦手とする領域(例:キャッシュレス決済、小分け販売、高齢者への配達サービス、対面でのきめ細やかな接客)を強化し、ニッチな需要を取り込む「棲み分け戦略」へと転換する必要がある。行政や商工会議所による経営支援も重要となる。

総じて、2026年初春のロピア開業は、名古屋茶屋エリアの経済地図を塗り替える一大イベントとなるだろう。競争と協調の中で、地域経済が新たな成長ステージへと移行することが期待される。

出典・参考文献

主要計画・届出情報

- 名古屋市公式ウェブサイト, “大規模小売店舗立地法 届出状況(令和7年度)”

- 街の変化ナビ NOTE, “【速報/独自分析】ロピア「名古屋茶屋店」計画がついに確定!”

地域・都市計画情報

- アクアヴェルデ南陽 公式サイト

- 名古屋市港区茶屋新田 土地利用計画図

- NAVITIME, “イオンモール名古屋茶屋周辺 渋滞情報”

- NAVITIME, “国道302号 南陽大橋西 交差点 渋滞情報”

採用・労働市場情報

- マイナビバイト, “ロピア 名古屋茶屋店(仮称)求人情報”

- マイナビミドルシニア, “ロピア 名古屋茶屋店(仮称)求人詳細”

- ロピア 採用情報(年収モデル等)

競合・周辺環境情報

- Gravity, “イオンモール名古屋茶屋 競合 ロピアに関する口コミ”

- OICグループ プレスリリース, “ロピア尾張旭店オープン(ロピアの理念・戦略参照)”

建設情報

- 建設データバンク, “(仮称)茶屋新田プロジェクト”