松山市中心部のシンボル的存在「銀天街」で、いま大規模な再開発プロジェクトが進行中です。地上20階建てのタワーマンションや商業施設が建設されるこの計画は、街の景観や暮らし、そして地域の将来にどんな変化をもたらすのでしょうか?本記事では、再開発の背景や全貌、住民の声を交えながら、銀天街のこれからを詳しく解説します。

銀天街とはどんな場所?

松山市の中心部に位置する「銀天街(ぎんてんがい)」は、地元住民に長年親しまれてきた歴史ある商店街です。アーケード型の商業施設として四季を問わず快適な買い物ができることから、長らく松山市民の生活に密着した存在であり続けています。そのルーツは昭和期にまでさかのぼり、時代の流れとともに形を変えながらも、地域の顔として存在感を発揮してきました。

銀天街には、地元ならではの老舗飲食店からファッション・雑貨・書店・家電量販店まで、実に多彩な業種の店舗が並びます。個人経営の店が多いのも特徴で、買い物だけでなく、店主との会話を楽しむことを目的に足を運ぶ常連客も少なくありません。さらに、週末やイベント時には地元の学生や観光客で大いに賑わい、街の活気を象徴する空間として愛されてきました。

また、銀天街は隣接する「大街道」とともに松山市の中心市街地を形成する軸となっており、観光地としても注目されています。道後温泉からのアクセスも良く、観光客が立ち寄るスポットとしてガイドブックに掲載されることも多いエリアです。

しかし近年は、建物や設備の老朽化、インフラの老朽対応、空き店舗の増加といった課題が顕在化しています。EC市場の台頭や大型商業施設との競合もあり、来街者の減少傾向が続いていました。さらに、若年層の来街離れや高齢化の進行により、次世代に向けた“街の再定義”が急務となっていました。

こうした複合的な背景を受け、銀天街および周辺一帯では街のにぎわいを取り戻すべく、大規模な再開発プロジェクトが立ち上がりました。松山市の都市計画とも連動しながら、歴史ある商店街を次世代につなぐための変革がいま、静かに進行しています。

なぜ再開発される?

銀天街再開発の背景には、いくつかの社会的・都市的課題が複雑に絡み合っています。まず第一に、施設そのものの老朽化が顕著であり、建物の耐震性や安全性に対する不安が長年にわたって指摘されてきました。特にアーケード構造は、老朽化による破損リスクやメンテナンスコストの上昇といった課題を抱えており、抜本的な更新が避けられない状況にありました。

さらに、高齢化社会の進行に伴い、バリアフリー対応が求められる中で、現在の施設では段差や狭小な通路、エレベーター不足などが障害となっていました。誰もが安心して利用できる街づくりを目指すうえで、これらの物理的な課題は早急に解決すべき問題とされていたのです。

また、松山市の中心市街地における人口減少と高齢化は、商店街に直接的な影響を与えてきました。かつては地域の生活基盤であった商店街も、近年はECサイトや郊外型モールの台頭により競争力を失いつつあり、来街者数は減少の一途をたどっています。その結果、空き店舗が目立ち始め、街全体に閉塞感が漂うようになってきました。

街のにぎわいを再び呼び戻すためには、単なる施設更新にとどまらない、より広域的で戦略的な都市再構築が必要でした。そこで注目されたのが「複合再開発」という手法です。

松山市が掲げる「住み続けられるまちづくり」という都市政策のもと、住宅・商業・業務・公共施設が一体となった再開発が計画されました。この再開発は、地域住民が日常的に利用できる生活拠点の再構築であると同時に、観光やビジネスの新たな流入拠点としての役割も果たすことが期待されています。

都市の魅力を高め、次世代に受け継げる街づくりを実現するために、銀天街再開発はまさに今、必要とされているのです。

銀天街再開発の全貌

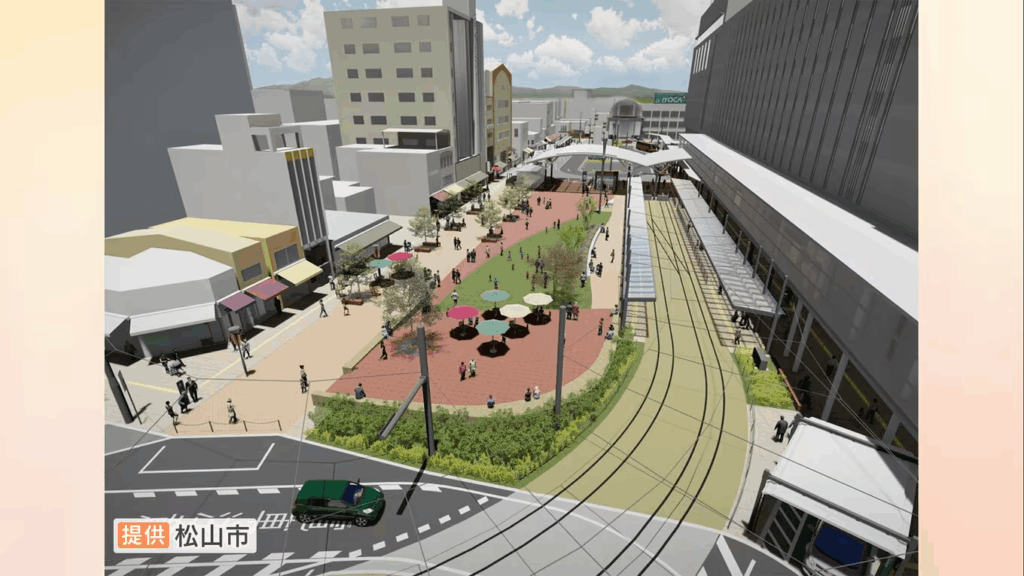

再開発の中心となるのは、地上20階建て・約200戸規模のタワーマンションの建設と、それに付随する大型複合施設の整備です。このプロジェクトは、単なる住宅供給にとどまらず、商業・地域交流・観光・交通の各要素を融合させる“まちづくり型”の再開発として注目されています。

整備される施設には、商業エリア、立体駐車場、地域住民の交流を促す広場やイベントスペース、災害時の避難拠点にもなる公共エリアなどが含まれています。地元住民の生活を支えるだけでなく、観光客やビジネス来訪者も取り込む多機能施設として設計されており、松山中心市街地の新たなランドマークとなることが期待されています。

建物の設計思想には「地域との調和」や「街並みの継承」という要素が色濃く反映されており、過度に目立つ近未来的なデザインではなく、周辺の歴史的な街並みとのバランスを保ちながら、機能性と美観を両立させたデザインが採用される予定です。環境への配慮として、緑化スペースや歩行者動線の確保にも重点が置かれており、松山らしい景観と都市機能の共存を図っています。

開発は2024年から段階的に進められ、2027年の完成を予定しています。工期中は一部通行規制や店舗移転なども発生しますが、地域住民やテナントに対しては丁寧な説明と段階的な対応が行われるとされています。

施設の低層階(1階〜3階)には、飲食店・物販店・生活関連サービス(クリニック、調剤薬局、美容室など)がバランスよく配置され、日常の利便性を支えるだけでなく、来街者が滞在・回遊しやすい構造が採用される予定です。特に地元発のショップや名物店舗が再出店する可能性もあり、地元色を生かしたテナント構成が期待されています。

このように、銀天街の再開発は、住まい・商い・交流・防災といった多面的な価値を持つ施設を一体化させた、次世代型の都市整備プロジェクトと言えるでしょう。

再開発によって何が変わる?

再開発によってまず期待されているのは、街の“にぎわい”の回復です。これまで空き店舗が増え、かつての活気が失われつつあった銀天街に、再び人々の往来と経済活動が戻ることが予想されています。新たな商業施設や住宅が整備されることで、若年層やファミリー層の定住が促進され、地域の年齢バランスが改善されると同時に、中心市街地の人口維持・増加に繋がる可能性が高まります。

再開発による景観の刷新やインフラの改善も大きな効果をもたらします。特に、古い建物や雑然とした景観が一新されることで、街の印象そのものが明るくなり、観光資源としての魅力が高まります。観光客にとっても、清潔感があり快適に歩ける街並みは魅力的であり、訪日外国人を含む観光客の滞在時間や消費額の向上が期待されています。また、観光案内所や休憩スペースの整備が進めば、より回遊性の高いまちづくりが実現できるでしょう。

さらに、現代都市に必要とされる安全性や快適性の面でも、再開発は大きな変化をもたらします。たとえば、災害時の避難導線の確保、建物の耐震化、緊急放送設備の設置など、防災機能が高まることは住民にとって大きな安心材料となります。高齢者や障害のある方にも配慮したバリアフリー設計の強化によって、誰もが安心して過ごせるインクルーシブな都市空間が形成されていくのです。

さらには、地元コミュニティの再活性化という面でも、再開発の効果が期待されています。新たに生まれる広場や共用スペースが住民の交流の場となり、イベントやマルシェなどの地域活動が活発になることで、地域の絆が再び強まることも予想されます。銀天街は“買い物をする場所”から“暮らしを楽しむ空間”へと進化しつつあり、その変化が街全体の魅力向上へと繋がっていくでしょう。

松山市中心部に住むメリットは?

再開発後に銀天街周辺に住むことの魅力が、今あらためて注目されています。まず大きな利点として挙げられるのが、交通アクセスの良さです。伊予鉄道の主要駅が近くに複数点在し、バス路線との乗り継ぎもスムーズで、市内全域への移動が非常に便利です。また、松山空港や松山港にもアクセスしやすい立地であるため、ビジネスや旅行などにも対応しやすく、都市としての機能性が高い点も魅力です。

さらに、生活に必要な施設が徒歩圏内にコンパクトにまとまっている点は、子育て世代や高齢者にとっても安心できるポイントです。スーパーやコンビニエンスストア、保育施設、小中学校、公園、銀行、郵便局などが一体的に整っており、日常生活における“移動ストレス”を大幅に軽減してくれます。医療機関についても、内科や歯科、総合病院がエリア内に点在しており、急な体調不良の際にも安心感があります。

特に松山市駅から近いエリアであるため、通勤・通学にかかる時間の短縮が期待されるだけでなく、商業施設や行政窓口へのアクセス性も高く、利便性の高さが際立っています。再開発により歩行者導線やバリアフリー設計が強化されることもあり、誰にとっても“暮らしやすい街”としての魅力がさらに増すことでしょう。

また、再開発を機にタワーマンションなどの新築住宅が供給されることで、分譲・賃貸の両面で選択肢が大きく広がる点も見逃せません。最新の設備やセキュリティ機能を備えた住戸が増えることで、これまで中心部への居住を避けていた層も、利便性と安心感の両立が可能な住環境として再評価するようになると予測されます。

都市型ライフスタイルを求める若年層や共働き世帯、地方移住を検討する都市圏在住者などにとっても、魅力的な居住地となる可能性があり、銀天街エリアは今後、“住む場所”としての価値を大きく高めていくでしょう。

地元の声や課題は?

再開発に対する期待が高まる一方で、地元からはさまざまな声や懸念の声も聞かれています。なかでも多く挙げられるのが、「銀天街らしさが失われてしまうのではないか」という不安です。長年にわたり地域に根づいた店舗や昭和の面影を残す街並みが、新しい建物によって一掃されてしまうのではと心配する声は少なくありません。また、地元に愛されてきた個人商店が立ち退きを迫られるケースも出ており、「再開発の恩恵を受けられるのは誰なのか?」という根本的な問いが投げかけられています。

とくに小規模店舗にとっては、再開発後のテナント賃料や契約条件のハードルが高くなる可能性もあり、今後もこの地域で商売を続けられるのかという将来的な不安がつきまといます。こうした点から、開発と共生のバランス、すなわち“誰のための開発なのか”という視点が地域全体で真剣に議論され始めています。

また、高層マンションの建設に伴う景観の変化や、隣接する住宅・店舗への日照権の影響を懸念する住民の声も少なくありません。特に高齢世帯や長年この地に暮らしてきた方々にとっては、住環境の急激な変化に対する戸惑いや不安が色濃く残っています。そうしたなか、行政と地域住民の間では、より透明性のある情報公開と丁寧な意見交換が求められており、今後の信頼関係構築がプロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではありません。

再開発は単なるハード整備や経済的利益の追求ではなく、そこに暮らし、働き、営んできた人々の歴史や文化、思い出をどのように受け継いでいくかが大きなテーマとなっています。特に銀天街のように地域との結びつきが強い場所では、建物だけを新しくするのではなく、地域の精神的な“中心地”としての魅力をいかに再構築するかが問われています。

“地域とともに育つ再開発”とは、物理的な更新と精神的な継承が同時に実現されるプロセスであり、それを可能にするためには、地元の声に真摯に耳を傾けながら、行政・開発側・市民の三者が歩み寄る努力が欠かせません。

まとめ|“変わりゆく銀天街”はどう進化する?

松山銀天街の再開発は、単なる都市機能の刷新にとどまらず、暮らし・商業・観光のすべてに影響を与える重要なプロジェクトです。老朽化した建物の建て替えにより、街の安全性や快適性が大きく向上することが期待される一方で、長年にわたり地域に親しまれてきた商店街としての顔をどう維持していくかが大きな課題となっています。

新しいタワーマンションや商業施設がもたらす都市機能の強化と、地元の歴史や人々の記憶が宿る街並みの継承。その両立が求められる中で、開発側と地域住民との協力関係が今後の成功を左右すると言えるでしょう。新旧が融合した「松山らしさ」を保ちながら、次世代へつなぐ街づくりのビジョンが問われています。

また、再開発の進行とともに、都市部における住環境の価値も見直されつつあります。利便性だけでなく、地域コミュニティとのつながりや、日々の暮らしの温かさが評価される時代において、銀天街の進化は多くの地方都市にとってもモデルケースとなる可能性を秘めています。

「変わりゆく街」のリアルな姿を発信する「街の変化ナビ NEXT」では、今後も松山銀天街の再開発に注目し、都市が人々の暮らしとどう共に歩んでいくのか、その過程を丁寧に追いかけていきます。

お問い合わせ

市街地整備課

〒790-8571

愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階電話:089-948-6466