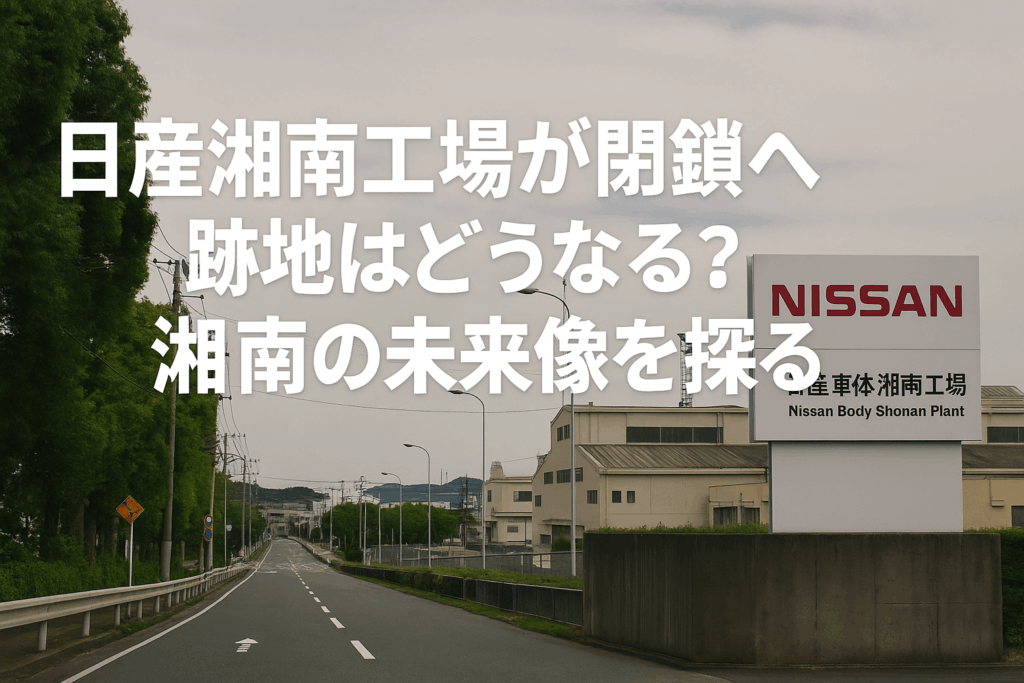

かつて「EVの聖地」と呼ばれ、電気自動車の量産を世界に先駆けてスタートさせた日産追浜工場。神奈川県横須賀市に位置し、日産の主力生産拠点として長年地域経済を支えてきたこの工場が、2027年度までに閉鎖される方針であることが報じられました。

国内の完成車工場としては歴史ある存在であり、その広大な跡地が今後どう活用されていくのか──地域住民や関係者の間で注目が高まっています。

本記事では、追浜工場の概要と閉鎖の背景、そして跡地の再開発可能性について、過去の事例や都市計画の視点から詳しく考察します。地域の未来を左右するこの動きの先にある“街の変化”に、一緒に目を向けてみましょう。

日産追浜工場とは?EVの先進拠点だった場所

▶ 「EVの聖地」追浜の歴史と技術が育んだ街のアイデンティティ

初代「日産リーフ」は、持続可能なゼロ・エミッション社会の実現に向けた世界初の量産型電気自動車として、2009(平成21)年にコンセプトを公開後、2010(平成22)年に発売されました。高い環境性能を有するとともに、24kWhの大容量リチウムイオンバッテリーと、高出力電気モーターの搭載により、力強く滑らかな加速性能、あらゆる速度域で高級車のような静粛性能、優れた重量バランスによる高い操縦安定性など、それまでにない運転感覚を実現しました。また、先進的なITシステムを搭載し、オーナーとクルマがつながる全く新しい価値も提供しました。航続可能距離は発売当時で200km(JC08モード)でしたが、2012(平成24)年には228km、2015(平成27)年には30kWhバッテリーの搭載により300kmまで向上しています。日産公式

追浜は単なる自動車工場の街ではなく、日本のEV開発の最前線を走ってきた「EVの聖地」とも言える存在でした。

2009年に発売された世界初の量産型EV「日産リーフ」は、ここ追浜工場で生産がスタート。加えて、日産のEV用プラットフォームやバッテリー関連の基礎技術、さらには先進運転支援技術(ProPILOTなど)の実証も追浜エリアで行われてきました。

また、日産テストコースが工場隣接地に存在し、ここでは自動運転や電動化の実験も行われており、長年にわたって追浜はEV技術の心臓部でした。

横須賀市もこの技術都市としての側面を活かし、地域振興イベントや環境施策などで「日産とEVの街・追浜」を打ち出してきた経緯があります(例:地域住民向けのEV体験試乗会やエコイベント)。

工場見学もファミリー層や学校の社会科見学コースとして人気があり、“追浜=未来のクルマを育てる場所”というイメージが地域全体に根付いていました。

だからこそ、今回の工場閉鎖は単なる生産ラインの縮小ではなく、「追浜という街の象徴が失われる」という意味でも大きな転機だと言えるでしょう。

再開発においても、EVや環境技術のレガシーを継承した街づくりが期待されます。

日産追浜(おっぱま)工場は、神奈川県横須賀市に位置する日産自動車の主力工場のひとつであり、1961年に操業を開始しました。創業当初はセダンやコンパクトカーを中心に量産体制を整え、日本国内のみならず海外市場への輸出拠点としても大きな役割を果たしてきました。

近年では特に、世界的に需要が高まる電気自動車(EV)の量産において先駆的な存在となり、「リーフ」や「ノート e-POWER」など、日産を代表するEVやハイブリッドモデルの製造を担ってきました。このことから、追浜工場は“EVの聖地”とも称され、国内外の自動車業界関係者から注目を集めていました。

また、工場内には最新鋭の自動化ラインが導入されており、省人化・高効率化された生産体制を背景に、技術力の高さでも定評がありました。地域社会とも深く結びついており、地元住民の雇用を支えながら、横須賀市の経済活動にも大きく寄与していた点は見逃せません。

2024年10月時点では、約3,900人の従業員が在籍しており、年間生産能力は24万台。国内の完成車工場としては中核的な存在であり、閉鎖が報じられた現在も、その規模と影響力の大きさは計り知れません。

なぜ追浜工場は閉鎖されるのか?背景と経営判断

2024年5月に報道された情報によると、日産は2027年度までに追浜工場の閉鎖を含む国内2工場、世界計7工場の削減を計画しています。この方針は、巨額赤字への対応と、生産設備の過剰を是正する目的によるものであり、日産の経営再建に向けた大規模な構造改革の一環として位置づけられています。

日産は2025年3月期決算で約6,700億円の最終赤字を計上しており、これはリーマンショック以降でも最大規模の損失のひとつとされています。その要因としては、世界的なEV市場競争の激化、国内外の販売台数の減少、円安によるコスト増大などが複合的に影響したと分析されています。

追浜工場に関しては、2024年度の稼働率が約4割と、一般的に黒字ラインとされる7〜8割を大きく下回っており、収益性の面から見ても厳しい状況にありました。また、グローバルにおける生産配置の最適化を図る中で、よりコスト競争力のある地域への生産シフトが求められていることも背景にあります。

さらに、日産は同時に約2万人規模の人員削減を含むグローバルなリストラ計画を進めており、日本国内の工場再編もその一環とみなされています。かつてEVの象徴であった追浜が、時代の流れとともに経営合理化の対象となり、現在のグローバルな経営戦略の中で役割を終えようとしている現実が浮き彫りになっています。

跡地はどうなる?再開発の可能性を考察

追浜工場は、広大な敷地と海に近い立地条件を持つため、再開発の余地が非常に高い場所といえます。その面積は市内の他の工業用地と比較しても圧倒的であり、今後のまちづくりの中核を担うエリアとして注目されています。周囲には住宅地・工業地域・研究施設が混在しており、多様な土地活用のシナリオが描けるのもこのエリアの特徴です。

また、地域の交通インフラも比較的整っており、京急線追浜駅や国道16号へのアクセスも良好なため、通勤・通学・物流といった多方面の需要に応えられる立地条件を備えています。さらには横浜方面や三浦半島方面への移動も容易であり、交通利便性という面でも高いポテンシャルを有しています。

この跡地に対しては、地元自治体や民間企業の間でも様々な活用案が検討されると予想されます。持続可能性や防災の視点、そして地域経済の再活性化を見据えた都市設計が求められる中で、次のような方向性が候補として挙がってくるでしょう。

以下に、実現の可能性がある主な活用案を挙げてみましょう。

● 住宅地開発

追浜駅周辺は比較的静かな住宅エリアとしても知られており、近年では子育て世帯を中心に定住希望者が増加傾向にあります。交通の便が良く、自然環境にも恵まれていることから、住宅地としての魅力が高まっているのです。そのため、戸建住宅地や中規模の分譲マンションの開発は現実的な選択肢となり得ます。

周辺には保育園や小中学校も点在しており、教育環境の整備という観点からも新しい住宅開発との親和性は高いと言えます。加えて、公園や児童館などの公共施設も充実しているため、子育て環境としてのアピールポイントも大きいです。これらの条件は、首都圏で住まいを探している若年ファミリー層にとって魅力的に映るでしょう。

また、海沿いという立地の特性を活かし、景観を売りにした高層マンションやタウンハウスの建設も検討されるかもしれません。海風を感じながら暮らせるロケーションは、リゾート的な要素を取り入れた都市型住宅のモデルケースとしての活用も考えられます。さらに、テレワークの普及によって、都市中心部から郊外への移住を検討する層が増えており、こうした開放的で自然に恵まれた地域は新たな需要の受け皿になる可能性があります。

景観条例や建築規制との調整を前提としつつ、地域ブランド向上につながるデザイン性の高い住宅群の形成が期待されます。周辺地域と調和した街並みづくりを推進することで、地域全体の資産価値を高める波及効果も見込まれるでしょう。

● 商業施設や物流拠点

京急線沿線かつ湾岸エリアという強みを活かし、大型ショッピングモールやホームセンターの誘致が期待されます。特に地域住民の利便性向上や雇用創出の面で、商業施設の整備は重要な意味を持ちます。衣食住に関わるテナントを集積させた生活密着型のショッピングセンターの構想は、周辺住民の定着を促す要素としても注目されるでしょう。

一方で、EC(電子商取引)需要の高まりに伴い、首都圏近郊での物流拠点の確保は企業にとって急務となっており、再開発跡地を活用した物流センターや配送ハブの設置も有力な選択肢です。特に湾岸アクセスや国道・高速道路網との接続性を備える追浜エリアは、効率的な広域配送の拠点として高い評価を受ける可能性があります。

近年では、再開発地域を活用したロジスティクス施設の開発例が増えており、たとえば埼玉県や千葉県の旧工場跡地に誕生した大規模配送拠点やデータセンターとの複合施設などが挙げられます。追浜でもその流れを踏襲し、商業と物流を複合させた機能的なエリア形成が構想される可能性も十分に考えられます。

さらに、こうした商業・物流施設の整備は地域の雇用創出にも寄与し、閉鎖による労働市場への打撃を緩和する効果も期待されます。自治体と連携した開発ビジョンのもと、企業誘致と街づくりの両立がカギを握るでしょう。

● 公共・研究施設

周辺には横須賀リサーチパーク(YRP)や海上自衛隊、海洋研究機関などが立地していることから、これらとの連携を見据えた新たな研究・開発拠点の整備も期待されます。これらの施設はすでに高度な研究・実証実験などを行っており、跡地のポテンシャルと組み合わせることで新たな知的クラスターを形成する可能性があります。

特に、防災・環境エネルギー・海洋科学といった分野は、今後の社会課題に直結する領域であり、自治体・大学・企業が連携した産官学の融合拠点として整備する構想が現実味を帯びてきます。また、気候変動への適応や災害対策をテーマにした防災拠点としての機能も、地域の安全性向上と結びつく重要な視点となるでしょう。

さらに、教育機関と連動した複合機能の公共施設として、小中高校との連携プログラムや地域住民向けの公開講座、こども科学館的な学習施設の設置など、住民参加型の新しい公共空間づくりも期待されます。高齢化が進む地域特性を踏まえ、医療・介護・福祉分野と組み合わせた地域包括ケア拠点の整備といった方向性も模索できるでしょう。

このように、追浜工場の跡地はその立地・規模・周辺環境からして、多目的での再活用が可能なポテンシャルを秘めており、地域のニーズと整合させた土地活用が今後の鍵となるでしょう。科学技術の拠点、教育・福祉の拠点、そして地域との共生を前提としたまちづくりの一環として、多様な選択肢を広げていくことが求められます。

横須賀市の都市計画と跡地利用の方向性

2024年時点では、横須賀市から公式な跡地利用計画は出ていません。しかし、日産追浜工場は市にとっても象徴的存在であり、その規模と立地の重要性からして、再開発の在り方は今後の都市戦略に非常に大きな影響を与えると考えられます。特に、これまで市の産業と雇用を支えてきた拠点の変化は、街の構造転換に直結するテーマとして多くの注目を集めています。

また、過去には「日産村山工場跡地」がイオンモールむさし村山として転用された事例があり、他にも製造業の撤退をきっかけに新しい商業施設や住宅地、さらには公共施設へと転換された成功事例が全国各地に存在します。こうした実績に学びながら、追浜でも地域に根ざした再開発の可能性が模索されていくでしょう。

さらに、横須賀市が掲げる「住み続けられる都市づくり」や「産業振興」「環境共生」などの都市政策の基本方針に照らすと、単なる更地ではなく、防災・福祉・教育・交流といった多機能性を兼ね備えた土地活用が求められます。たとえば、災害時の避難スペースとしての活用や、地域住民が集える市民交流センター、公園や緑地としての整備なども将来的な議論の対象になるかもしれません。

跡地活用にあたっては、民間主導・行政支援の形で企業誘致を進めるモデルや、住民との意見交換を重視した参加型都市開発の手法が取り入れられる可能性も高く、地域の合意形成がカギを握る局面となりそうです。今後、市からの都市計画マスタープラン改訂や、新たな土地活用に関するパブリックコメントの募集などが実施される場合には、地域全体での議論が活発化することが予想されます。

こうした流れを踏まえると、追浜工場跡地の再開発は単なる土地転用にとどまらず、横須賀市の将来像を左右する中長期的なまちづくりの一環として捉えるべきでしょう。

今後のスケジュール予測(2025年〜)

現段階では工場閉鎖の方針が報道されただけで、正式な閉鎖時期や跡地利用案は未定です。しかし、過去の同様の工場閉鎖ケースをもとに、以下のような流れが想定されます。

- 2025年〜2026年:閉鎖に向けた社内調整・地元自治体との協議開始。従業員の配置転換や早期退職支援、地域雇用対策などの具体的な措置が検討される時期となります。また、工場跡地の用途に関する初期的なビジョンづくりや、地元住民・商工団体などとの意見交換の場が設けられる可能性があります。

- 2027年度中:生産終了・解体工事に着手。施設内の設備撤去、安全対策、アスベスト等の有害物質処理が進められるほか、跡地の測量や地盤調査、周辺環境への影響を考慮した解体工程が慎重に実施されると予想されます。

- 2028年以降:企業誘致・民間開発または公共利用に向けた計画策定。地域の再生を見据えた都市整備構想の具体化が始まり、土地の用途変更手続きやゾーニング計画が進行。都市計画審議会や市議会での承認を経て、再開発プロジェクトが動き出すタイミングになると考えられます。

このように、少なくとも今後3〜5年のスパンで地域の風景が段階的に大きく変わっていくことが予想されます。また、地域全体のまちづくりと密接に関わるため、市民参加型の議論や行政・民間の連携が、プロセス全体を左右する重要な要素となってくるでしょう。

[PR] 登録しておくと、何かと便利なリクナビ NEXT 思わぬ通知がくるかも?

北九州市、日産自動車の生産移管を強力支援へ – 市長主導のプロジェクトチーム発足

神奈川からの生産移管、地域経済の活性化に期待

経営再建を進める日産自動車が、神奈川県の追浜工場から福岡県苅田町にある日産自動車九州への生産移管を発表したことを受け、北九州市は、この重要な動きを全面的に支援するためのプロジェクトチームを発足させました。武内和久市長は、7月15日の日産自動車の発表を受けて、わずか3日後の7月18日には、市を挙げての支援体制を迅速に構築したことを明らかにしました。この迅速な対応は、地域経済への影響を最小限に抑えつつ、新たな機会を最大限に活かそうとする市の強い意志を示すものです。

多角的な支援策で日産の移管を後押し

北九州市が立ち上げたプロジェクトチームは、既に日産自動車九州との協議を開始しており、多岐にわたる具体的な支援策を打ち出しています。7月24日には、生産移転や従業員の移住に関する特別相談窓口を開設。これにより、移管に伴う様々な課題に対し、きめ細やかなサポートを提供していきます。

具体的な支援内容としては、以下のような項目が挙げられます。

- 企業マッチング支援: 日産自動車九州への部品供給を担う市内外の企業に対し、新たなビジネスチャンスを創出するためのマッチング支援を行います。これは、地域の中小企業の活性化にも繋がり、サプライチェーン全体の強化を目指します。

- 産業用地の紹介: 生産能力の増強や関連企業の誘致を見据え、適切な産業用地の確保を支援します。

- 物流ネットワークの構築: 効率的かつ安定的な物流体制を確立するため、陸海空の連携強化を含めた物流ネットワークの構築をサポートします。

- 居住環境への支援: 移住してくる従業員とその家族が安心して生活できるよう、社宅建設の支援や、地域へのスムーズな定着を促すための居住環境整備にも力を入れます。

苅田町・福岡県との連携で「日本の基幹産業」を支える

武内市長は、「福岡県や隣接する苅田町とも緊密に連携し、日本の基幹産業である自動車産業をしっかりと支えていきたい」と強調しました。この発言は、単なる企業支援に留まらず、地域全体で日本の製造業を支えるという、より広範な視点に立ったものです。

今回の生産移管は、北九州市にとって、新たな雇用創出や関連産業の活性化、さらには都市ブランド力の向上に繋がる大きなチャンスとなります。北九州市、福岡県、そして日産自動車が一体となり、この難局を乗り越え、地域経済のさらなる発展に貢献することが期待されます。

あわせて読みたい関連記事

まとめ|追浜の“その先”に注目を

日産追浜工場の閉鎖は、単なる企業の撤退というだけでなく、横須賀市という都市の“再構築”を促すきっかけになる可能性を秘めています。工場という「産業の象徴」が姿を消すことで、地域経済や雇用の構造、さらには都市の景観やライフスタイルまで、大きな転換点を迎えようとしています。

EVの時代を切り拓いた象徴的な場所が、その役目を終えた後に何へと生まれ変わるのか──。 それは単なる土地利用の話にとどまらず、地域の未来ビジョンや市民の価値観をも問う大きなテーマです。

子育て世帯にとっての住みやすさ、高齢者のための福祉サービス、防災・環境に配慮した都市づくり、そして地元経済の持続性といった複数の視点を融合させながら、未来志向の街づくりが今、問われています。

今後の動きに注視しつつ、短期的な利便性だけでなく、中長期的な視点で「誰にとって、どんな街でありたいのか」という問いを立て、柔軟かつ参加型の都市計画が求められます。追浜の再出発が、全国の工場跡地再開発のロールモデルとなることも期待されます。

[PR] 面積が2倍に増大した冷却面を体型に合わせ、カーブドデザインを採用。本体は首元に装着し体表面に直接、接触させます。