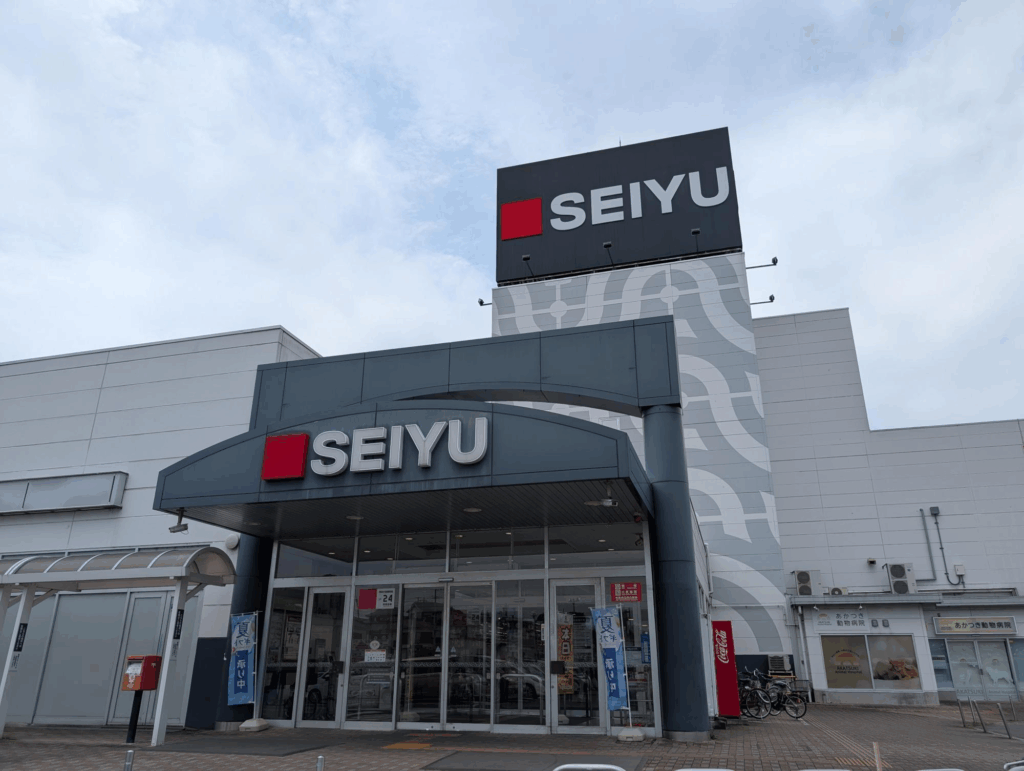

【2025年11月28日 更新】「長年通った西友東松山店が、閉店してしまう…」

2025年8月31日(日)をもって27年の歴史に幕を下ろすというニュースに、寂しさを感じている方も多いのではないでしょうか。地域の暮らしに欠かせない場所だっただけに、今後の買い物がどうなるのか、気になりますよね。

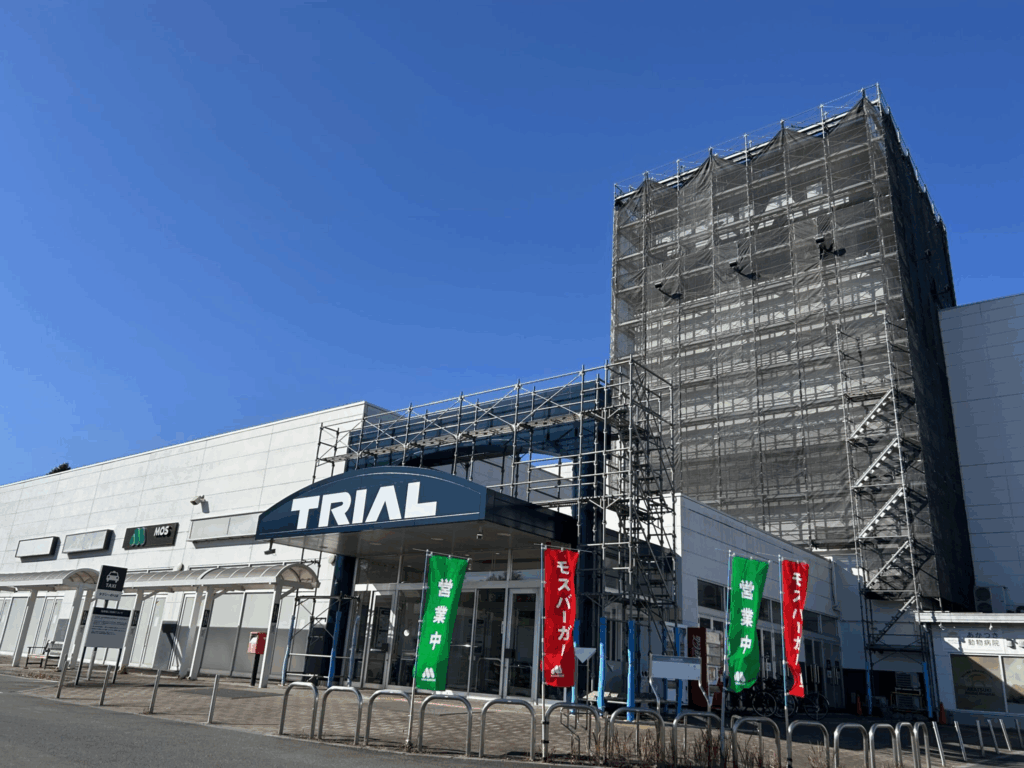

しかし、この場所の未来について新しい情報が入ってきました。閉店後の広大な跡地には、人気ディスカウントストア「メガセンタートライアル 東松山店」が2025年12月上旬にオープンすることが決定したのです!

この記事では、まず閉店する西友の最終営業日などの基本情報をおさらいし、最も気になる「メガセンタートライアル」がどのようなお店になるのかを予測します。さらに、西友閉店後も営業を続ける専門店の詳細情報まで、皆さんの疑問にまとめてお答えします。

[quads id=1]

【速報】西友跡地には「メガセンタートライアル 東松山店」が誕生します!

長らく噂されていましたが、ついに西友東松山店の跡地に次に入る店舗が明らかになりました。複数の地域ニュースサイトや公式の求人情報により、ディスカウントストア「メガセンタートライアル 東松山店」が出店することが確定しました。

- 出店店舗: メガセンタートライアル 東松山店

- オープン予定時期: 2025年12月上旬

- 特徴: 食料品から家電、衣料品、カー用品まで幅広く扱う大型ディスカウントストア。

これにより、西友の閉店後も地域の日々の買い物を支える新たな核店舗が誕生することになります。

【重要】西友は閉店するけど…多くの専門店は営業を継続!

今回の閉店は、スーパーマーケット「西友」部分の営業が終了する、ということです。建物自体が完全になくなるわけではなく、館内にある多くの専門店は、西友の閉店後も営業を続ける予定です。

営業を継続する主な専門店

衣料品店の「サンキ」や100円ショップの「セリア」、買取専門店の「わかば」などは、引き続き営業します。日々の暮らしに必要なサービスが残るのは、地域住民にとって心強いニュースです。

一部閉店した店舗も

一方で、西友の閉店に先立ち、大手書店「リブロ東松山店」は2025年7月13日をもって閉店となりました。

※各専門店の最新の営業時間などは、公式サイトでご確認ください。

どう変わる?「メガセンタートライアル」の経営戦略から見える”新しいお店”の姿

では、新しくオープンする「メガセンタートライアル」はどのような店になるのでしょうか。トライアルの強みと、西友との統合によるシナジーから、その経営戦略を予測します。

- 「毎日安い!」を実現する徹底したコスト削減

トライアルの最大の武器は、ITを駆使した効率的な店舗運営と、プライベートブランド(PB)商品の開発力です。これにより「エブリデー・ロー・プライス(毎日が安売り)」を実現し、家計を強力にサポートしてくれるでしょう。 - 最新IT技術で買い物体験が変わる「リテールDX」

AI搭載のスマートカート「Skip Cart®」の導入が期待されます。カートが自動で商品をスキャンし、専用ゲートを通るだけで会計が完了するため、レジ待ちのストレスがなくなります。また、収集した購買データから、顧客のニーズに合った魅力的な売り場づくりが行われます。 - 西友とのシナジーで商品力がさらにアップ!

トライアルは、子会社化した西友の強みも活かしてきます。特に、品質の高さで評価されている西友のプライベートブランド「みなさまのお墨付き」がトライアルの店頭に並ぶ可能性があります。トライアルの安さと、西友の信頼性が融合することで、商品の魅力が一層高まるでしょう。

背景:なぜ西友はトライアルの傘下になったのか?

今回の店舗転換の背景には、2024年に行われたトライアルホールディングスによる西友の完全子会社化があります。

- 店舗網の拡大: 九州を地盤とするトライアルと、関東に強い西友が統合することで、一気に全国規模の店舗ネットワークを構築。

- シナジー効果: 両社の物流拠点や製造拠点を統合して効率化を図り、商品開発力を強化する。

- 経営基盤の強化: グループ売上高1兆円規模の巨大リテール企業となり、価格交渉力などを高める。

この経営統合戦略の具体的な一歩が、今回の「メガセンタートライアル東松山店」のオープンと言えるのです。

ありがとう西友東松山店!27年の歴史に幕

改めて、閉店する西友東松山店の情報です。

- 最終営業日: 2025年8月31日(日) 午後18時

- 歴史: 1997年の開店以来、27年間にわたり地域の暮らしを支えてきました。

閉店が近づくと、在庫一掃セールなどが実施される可能性があります。公式ホームページや店頭の告知をこまめにチェックすることをおすすめします。長年お世話になったお店での最後の買い物を、ぜひ楽しんでください。

まとめ:新たな変化へ!東松山の未来を担う商業施設に期待

※ 各専門店などのHPは、公式サイトで確認できます。

長年地域に愛されてきた西友東松山店の閉店は寂しいニュースですが、その跡地に「メガセンタートライアル」という強力な店舗が新たに誕生することが決まりました。これは、東松山市の商業環境が次のステージへ進む大きな一歩です。

トライアルが持つ最新のIT技術と徹底した低価格戦略は、私たちの買い物体験をより便利で楽しいものに変えてくれる可能性があります。また、多くの専門店が営業を続けることで、これまでの利便性も維持されます。

一つの歴史が幕を閉じ、そして新しい歴史が始まります。2025年12月、この場所がどのように生まれ変わるのか、大きな期待を持って見守りましょう。

タイヤ館東松山店の跡地にプロテクションフィルム専門店 ALNEXが入るみたい

埼玉県東松山市古凍16-1にできるプロテクションフィルム専門店 ALNEX とは、どんな会社?店舗?

埼玉県東松山市古凍16-1にできる「プロテクションフィルム専門店 ALNEX」は、自動車用のプロテクションフィルム(PPF)の施工を専門に行う店舗です。

以下に、同社に関する特徴をまとめます。

事業内容・特徴

- プロテクションフィルム施工専門: 飛び石や擦り傷、紫外線などから車の塗装面を守るためのプロテクションフィルムの施工に特化しています。

- 低価格・高品質: これまで高額になりがちだったPPF施工を、効率的な施工技術や最新設備、自社開発のフィルムを用いることで、より多くの人が利用しやすい価格で提供することを目指しています。

- 独自の高性能フィルム: 自社の高性能フィルム「プラチナシールド」を提供しており、安心の製品保証が付いています。

- 最先端の施工環境: 埃やゴミの混入を防ぐため、純水ミスト発生器やクリーンルームファンを完備した個室ブースで施工を行っています。

- 施工技術: 海外の効率的な施工技術やプレカットシステムを導入することで、スピーディーかつ高精度な施工を実現しています。

- カラーフィルム: 世界最大手GSWF社製のカラーPPFも取り扱っており、愛車の保護だけでなく、カーボン調、グロス、メタリックなど、個性的なカラーリングも楽しめます。

運営会社

- 会社名: 株式会社アザレア

- 所在地: 埼玉県狭山市

- 代表取締役: 小見 大樹

店舗情報

- 川越本店: 埼玉県川越市今福820-2

- 東松山店: 埼玉県東松山市古凍16-1(2号店としてオープン予定)

ALNEXは、高品質なPPF施工を、より手頃な価格で提供することで、日本のPPF市場に新しい価値を提供しようとしている会社と言えるでしょう。