JR仙台駅前で8年以上にわたり時を止めていた旧さくら野百貨店のビルが、ついに解体される。戦後復興の象徴「丸光」として市民に愛されたこの場所は、閉店後は長らく街の玄関口にぽっかりと空いた「空白」であり、停滞の象徴でもあった。その解体は、単なる一つの建物の終わりではない。仙台の未来図を左右する、新たな一章の始まりである。本稿では、この土地が持つ70年の歴史的意味を紐解き、8年間の停滞を乗り越えて動き出した再開発の背景と、そこに描かれうる未来のシナリオを、多角的に深掘りしていく。

- さくら野跡地の再開発へ向け、市が新たな対応方針【2026年1月追記】

- 仙台のスカイラインの転換点 旧さくら野百貨店解体工事の開始

- 旧さくら野百貨店 街の心臓部:市民のシンボル、70年の歴史

- 旧さくら野百貨店 8年間の停滞:再開発を阻んだ二つの壁

- 開発者の戦略:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)を解剖する

- 旧さくら野百貨店 未来予想図:仙台の一等地の再開発シナリオ

- 旧さくら野百貨店 変貌する都市:新・仙台におけるさくら野プロジェクトの位置づけ

- 旧さくら野百貨店 街の声:課題、希望、そして記憶

- 【仙台駅前】旧さくら野跡地の再開発が白紙に。建築費高騰の波、加速する“駅前の空洞化”への懸念 「追記」

- 結論:旧さくら野百貨店 過去の象徴から、未来への灯台へ

さくら野跡地の再開発へ向け、市が新たな対応方針【2026年1月追記】

JR仙台駅西口に位置する「さくら野百貨店仙台店」跡地について、仙台市は再開発を後押しするため、これまで総事業費の25%としていた補助金の上限を撤廃する方針を固めました。

さらに、市が一部事業に関与する可能性についても検討を始めています。

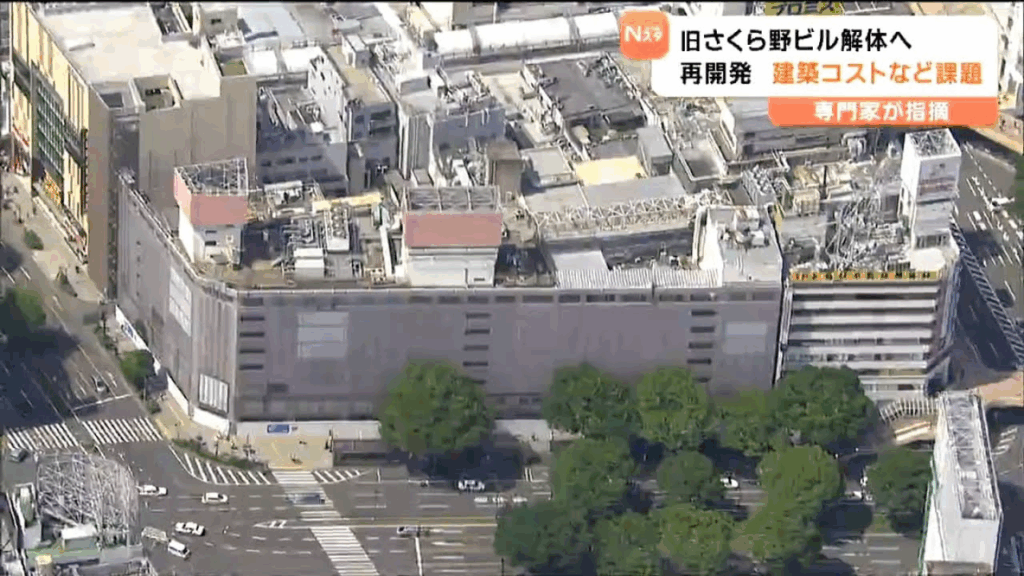

2017年2月に閉店した同店の建物は、土地と建物の大部分を所有する「ドン・キホーテ」運営会社が2025年10月に解体工事へ着手。工期は2027年6月までを予定しています。

しかし、当初想定されていた複合施設の建設計画は、建設費の高騰などを理由に白紙となり、跡地の具体的な活用方針は依然として決まっていません。

こうした状況を踏まえ、仙台市は再開発の実現性を高めるため補助金制度を見直し、2026年4月にも上限撤廃を実施する見通しです。

それでも事業が進展しない場合には、土地の一部買収や、再開発後の建物区画の取得といった、より踏み込んだ対応も検討するとしています。

なお、2025年11月には、地元の2つの商店街が民間主導の再開発を積極的に支援するよう求める要望書を市へ提出しており、地域からも早期の活用が期待されています。

仙台のスカイラインの転換点 旧さくら野百貨店解体工事の開始

2017年2月の突然の閉店以来、8年以上にわたって時が止まっていたJR仙台駅西口の旧さくら野百貨店ビルが、ついに動き出す 。2025年11月から本格的な解体工事が始まるというニュースは、長らく仙台駅前の一等地で「空白」となっていたこの場所の再開発が、具体的な第一歩を踏み出したことを意味する。

この解体は大規模かつ複雑なプロジェクトとなる。公表された計画によれば、工事期間は2025年11月1日から2027年9月30日までのおよそ2年間に及ぶ 。特に、古い建物であるためアスベスト(石綿)の除去作業が慎重に進められ、これだけで2027年8月までかかると見込まれている 。この長い解体期間は、単に建物の規模が大きいだけでなく、後述する増改築を繰り返した複雑な構造を反映している。

長年、このビルは仙台の玄関口における停滞の象徴であった。市民からは「放置されたような状態」であることを懸念する声や、「こんな駅前の一番土地の高いところで何もできていないのはもったいない」という frustration の声が上がっていた 。したがって、解体工事の開始は単なる建設活動ではなく、街が未来へ向けて前進していることを示す、市民にとって心理的にも重要な出来事と言える。

この動きは、単一の建物の解体以上の意味を持つ。仙台駅西口エリア全体の再開発の機運を高める起爆剤となりうるからだ。旧さくら野百貨店の敷地は、長らく将来像が不透明な最大の変数だった。この不確定要素が取り除かれ、更地になるという道筋が立ったことで、隣接する「EDEN」跡地をはじめとする周辺の不動産投資や開発計画に対する意思決定が加速する可能性がある。一つの大きなパズルのピースが動くことで、これまで様子見をしていた他のプレイヤーも動き出し、駅西口エリア全体の再開発が連鎖的に進展するドミノ効果が期待される。

旧さくら野百貨店 街の心臓部:市民のシンボル、70年の歴史

この土地の未来を展望するためには、まずその輝かしい過去を理解する必要がある。この建物の物語は、仙台の戦後復興そのものと深く結びついている。

その歴史は1946年、仙台空襲の「焼け跡」に建てられたバラックの雑貨店「丸光(まるみつ)」から始まった 。戦後の混乱期に産声を上げた丸光は、仙台の復興と成長の象徴だった。1949年には東北で初となる屋上広告塔を設置し、1951年には全館蛍光灯照明を導入するなど、常に時代の最先端を走り続けた 。1960年代半ばには、老舗の藤崎や三越をしのぎ、仙台最大の売場面積を誇る百貨店へと成長した 。

しかし、丸光が市民の記憶に深く刻まれているのは、その商業的な成功だけが理由ではない。多くの仙台市民にとって、そこは単なる買い物場所ではなく、特別な思い出の詰まった場所だった。特に「屋上の遊園地」や、家族で食事を楽しんだ「大食堂」は、世代を超えて語り継がれる共通の記憶となっている 。

安定していた「丸光」の時代は、日本の小売業界の激動を反映するように、目まぐるしい変化の時代へと突入する。1991年には親会社マイカルの戦略により、若者向けのファッションビル「仙台ビブレ」へと業態転換 。その後、2001年のマイカル経営破綻を経て、2002年からは「さくら野百貨店」として再出発した 。しかし、運営会社エマルシェの経営悪化により、2017年2月、閉店セレモニーもないまま突然の自己破産というかたちで、70年にわたる歴史に幕を下ろした 。

この建物の変遷は、戦後日本の経済史を体現する経済指標そのものであったと言える。丸光としての隆盛は高度経済成長期と重なり、トレンドを追いかけたビブレへの転換はバブル経済の熱狂を映し出す。そして、さくら野百貨店としての苦闘と突然の終焉は、従来の百貨店ビジネスモデルの崩壊と「失われた数十年」と呼ばれる長期停滞を象徴している。この一等地で繰り広げられた物語は、単なる一地方百貨店の歴史ではなく、日本の社会経済全体の栄枯盛衰を映す鏡なのである。

| 年代 | 主な出来事 | 店名・所有形態 | 時代背景・意義 |

| 1946年 | 仙台空襲の焼け跡に雑貨店として創業 | 丸光 (MARUMITU DEPT. STORE) | 戦後復興の象徴として誕生 |

| 1953年 | 本格的な百貨店として営業開始 | 丸光 | 高度経済成長期の幕開け |

| 1991年 | ファッションビルへ業態転換 | 仙台ビブレ (ダックシティ運営) | バブル経済期の消費文化を反映 |

| 2001年 | 親会社のマイカルが経営破綻 | (マイカルグループ) | 「失われた10年」を象徴する大手企業の倒産 |

| 2002年 | 新たな運営体制で再出発 | さくら野百貨店 (エマルシェ運営) | 百貨店業界の再編・生き残り競争の激化 |

| 2017年 | 運営会社エマルシェが自己破産し、突然閉店 | (閉店) | 地方百貨店の経営難とビジネスモデルの限界 |

旧さくら野百貨店 8年間の停滞:再開発を阻んだ二つの壁

仙台駅前の一等地が、なぜ8年もの長きにわたり放置されることになったのか。その背景には、都市再開発特有の二つの大きな障壁が存在した。

第一の壁は、土地の権利関係の複雑さであった。建物の下にある土地は単一の所有者ではなく、「複数の地権者」にまたがっており、再開発を進めるための合意形成が「難航」した 。この複雑な権利関係の整理が、停滞の初期段階における最大の課題だった。この膠着状態を打破したのが、ドン・キホーテの運営会社であるパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)である。同社が土地の過半数、最終的には約8割を取得したことで、プロジェクトを主導する強力な推進力を得た 。

しかし、一つの壁を乗り越えた先に、第二の、そしてより予期せぬ壁が立ちはだかった。それが世界的な経済状況の激変である。当初、PPIHは高さ約150mのオフィス棟と約130mのホテル棟からなるツインタワーを建設するという、極めて野心的な再開発計画を構想していた 。ところが、計画が具体化する段階で建設資材価格の高騰と深刻な人手不足という経済的な逆風に見舞われた 。これによりプロジェクトの採算性が著しく悪化し、この壮大な計画は「事実上白紙化」せざるを得なくなった。

この経済的ショックの結果、PPIHは戦略的な一時停止を余儀なくされ、現在の公式見解は「解体後の活用方針について現時点で決まっていない」というものになっている 。これは単なる怠慢ではなく、新たなコスト環境下で事業の実現可能性を再評価するための、合理的な判断と言える。

この8年間の物語は、大規模都市開発に内在する二元的なリスク、すなわち内部的なリスク(権利関係などステークホルダーの複雑性)と外部的なリスク(マクロ経済の変動)を見事に示している。PPIHは前者を見事に克服したが、直後に後者によって計画を頓挫させられた。これは、巨大資本を持つ企業であっても、市場の大きな力の前では計画の変更を余儀なくされるという、現代の都市開発の厳しさを物語るケーススタディである。また、一度は公になった壮大な「ツインタワー計画」の存在は、今後のプロジェクトに対する市民の期待値を高く設定してしまった。今後発表される新しい計画は、現実的で持続可能であったとしても、この「幻の計画」と比較され、評価されるという難しい課題を抱えることになるだろう。

開発者の戦略:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)を解剖する

この土地の未来を左右する開発主体、PPIHとはどのような企業なのか。「ドン・キホーテ」のイメージだけで捉えることは、その本質を見誤る。同社は、仙台の未来を形作る上で極めて重要な、特異な哲学を持つ巨大企業である。

PPIHは、連結売上高が2兆円を超えるグローバル企業グループだ 。その傘下には、ドン・キホーテだけでなく、戦略的なM&Aを通じて獲得した総合スーパーのユニーや長崎屋なども名を連ねる 。単なる小売業者ではなく、巨大な流通コングロマリットである。

同社の行動原理となっているのが、「源流」と名付けられた独自の企業理念集だ 。その核心は、「顧客最優先主義」を絶対的な原理とし、それを実現するために「現場への大胆な権限委譲」と「変化対応と創造的破壊」を是とする思想にある 。ドン・キホーテの圧縮陳列に代表される一見カオスな店舗作りや、迅速な経営判断は、すべてこの哲学に基づいている。

そして重要なのは、PPIHが単なる店舗のテナントではなく、高度な専門性を持つ不動産開発・管理事業者でもあるという点だ。グループ内には日本アセットマーケティングや日本商業施設といった不動産事業を専門とする子会社を擁し、物件開発からテナントリーシング、管理運営までを一貫して手掛けている 。近年では、東京・渋谷で大規模複合施設「道玄坂通 dogenzaka-dori」を自社で開発・開業させており、その開発能力と野心は証明済みだ 。

| 項目 | 詳細 | 仙台プロジェクトへの示唆 |

| 企業規模 | 連結売上高:2兆2,467億円 (2025年6月期) | 巨額の投資を可能にする財務体力を持つ。 |

| 主要グループ企業 | ドン・キホーテ、ユニー、長崎屋、Gelson’s (米国) | 多様な小売業態のノウハウを再開発に活用可能。 |

| 企業理念「源流」 | 顧客最優先主義、権限委譲、変化対応、創造的破壊 | 従来型の開発手法に捉われない、迅速で斬新な計画が生まれる可能性。 |

| 不動産戦略 | 自社での物件開発・管理を積極的に推進。渋谷「道玄坂通」が代表例 | 単なる商業施設に留まらず、オフィスやホテルを含む複合開発のノウハウを持つ。 |

このPPIHの企業文化は、仙台のプロジェクトに大きな影響を与えるだろう。同社のDNAであるスピード、既成概念の破壊、そして「速やかな撤退も恐れない」という姿勢は、時間をかけて合意形成を図る伝統的な都市開発の進め方とは対極にある。この特異な文化が、仙台の行政や地域社会との間で軋轢を生むリスクをはらむ一方で、膠着した状況を打破する強力な推進力となる可能性も秘めている。

また、PPIHにとってこのプロジェクトは、単なる一店舗の出店以上の戦略的意味合いを持つ。変動の激しい小売市場への依存度を下げ、安定的かつ長期的な収益が見込める不動産賃貸事業(オフィスやホテル)へと資産を多様化させる、重要な戦略的ヘッジと位置づけられる。仙台のプロジェクトは、小売業者が不動産デベロッパーへと進化する、同社の長期戦略の試金石なのである。

旧さくら野百貨店 未来予想図:仙台の一等地の再開発シナリオ

PPIHが公式には「未定」とする跡地利用計画だが、同社の過去の事例、全国的なトレンド、そして仙台市の都市計画から、いくつかの有力なシナリオを描き出すことができる。

シナリオ1:渋谷「道玄坂通」を設計図とする複合開発

最も有力なモデルケースは、PPIHが自ら手掛けた渋谷の「道玄坂通 dogenzaka-dori」である 。このプロジェクトは、仙台の未来を占う上で多くのヒントを与えてくれる。

- 複合用途(Mixed-Use): 「ショップ」「オフィス」「ホテル」の3要素を組み合わせた高層複合施設であり、白紙化された仙台の当初計画とコンセプトが完全に一致する 。

- 「通り抜け」の思想: 施設内に人々が通り抜けられる「通(みち)」を設けることで、周辺エリアの「回遊性」を高めるという設計思想は、多くの歩行者が行き交う仙台駅前にとって極めて有効なアプローチだ 。

- 柔軟な小売戦略: 開業後、客層に合わせてリテール部門を迅速に業態転換させるなど、「変化対応」の理念を実践しており、仙台でも同様の柔軟な店舗運営が予想される 。

シナリオ2:全国の百貨店跡地活用のトレンド

全国的に見ても、閉店した百貨店の跡地は多様な形で再生されている。これらの事例は、仙台における選択肢の幅を示している。

| 都市・施設名 | 元の百貨店 | 新たな機能 | 主な特徴 |

| 宮崎県都城市「Mallmall」 | 都城大丸 | 図書館、コミュニティセンター | 公共施設を核に賑わいを創出した地方創生の成功例 |

| 栃木県栃木市 | 東武宇都宮百貨店 栃木市役所店 | 栃木市役所、百貨店(食品特化) | 行政機能と商業機能のハイブリッド型 |

| 千葉県松戸市「Kite Mite Matsudo」 | 伊勢丹松戸店 | 複合商業施設(家電量販店、ユニクロ等) | 現代のニーズに合わせたテナント構成で商業施設として再生 |

| 兵庫県姫路市 | ヤマトヤシキ姫路店 | 商業、マンション、ホテルの複合施設(計画中) | 住宅機能を取り込み、職住遊近接の拠点を目指す |

これらの事例は、商業一辺倒ではない、公共性や居住性を取り入れた多様な開発が可能であることを示唆している。一方で、北海道釧路市の旧丸井今井のように、 viable な活用策が見つからずに長年「塩漬け」となるリスクも存在する 。

シナリオ3:仙台市の都市計画との連動

どのような計画であれ、仙台市が定める都市計画の枠組みの中で実現される。

- 「せんだい都心再構築プロジェクト」: 仙台市は、老朽化したビルの建て替えを促進するため、容積率の緩和や補助金制度といったインセンティブを用意している 。これはPPIHにとって、コスト高を吸収し、より野心的な計画を実現するための強力な追い風となる。

- 高さ・用途規制: 仙台駅西口地区には通常80mの高さ制限があるが、敷地面積1,000m2以上で公開空地の確保や緑化などの条件を満たせば、この制限は適用除外となる 。敷地面積が約5,500m2ある旧さくら野百貨店跡地は、この緩和規定を十分に活用でき、高層ビルの建設が法的に可能となっている 。

これらのシナリオを総合すると、最終的な計画は一つのモデルの単純なコピーにはならないだろう。それは、PPIHの利益追求、仙台市が求める公共性、そして建設コストという厳しい現実、この三者の間で交わされる交渉の末に生まれるハイブリッドなものとなる。例えば、PPIHは収益性の高いオフィス・ホテルを核としつつ、容積率緩和の条件を満たすために、渋谷で成功した「通り抜け」の思想を取り入れた公開空地や、市民が憩える緑化スペースを計画に組み込む、といった形が現実的な落としどころとして考えられる。

旧さくら野百貨店 変貌する都市:新・仙台におけるさくら野プロジェクトの位置づけ

旧さくら野百貨店の再開発は、単独のプロジェクトとしてではなく、仙台駅周辺で同時多発的に進行する都市改造の巨大な文脈の中で捉える必要がある。このプロジェクトは、変貌する「新・仙台」の性格を決定づける、まさに要(かなめ)となる存在である。

現在、仙台駅周辺では、かつてない規模の再開発が進行している 。

- 隣接するEDEN跡地の再開発

- 電力ビルの解体と、高さ180m級の超高層複合ビルへの建て替え計画

- 読売仙台ビルや第一生命ビルなど、オフィスやホテルを中心とした複数の高層ビル建設計画

- バスターミナルの改修や、将来的な交通結節点「バスタ仙台」構想など、交通インフラの再整備

このプロジェクト群の中心に位置するのが、旧さくら野百貨店の敷地である。地理的にも戦略的にも、ここに何が建設されるかが、周辺プロジェクト間の人の流れ、商業的な相乗効果、そして仙台駅西口全体の景観と風格を決定づけることになる。

この一連の再開発は、東日本大震災後の「復興需要」に依存した経済からの脱却を目指す、仙台市の長期戦略の核でもある 。成功すれば、新たなオフィス需要の創出、国際的な観光客を呼び込むホテル供給、数千人規模の雇用創出を通じて、仙台の経済基盤をより持続可能なものへと転換させるポテンシャルを秘めている。

この都市スケールでの変化は、仙台の商業地図における「重心」の移動を引き起こす可能性がある。歴史的に、仙台の商業の中心は駅前エリアと、一番町商店街エリアに二分されてきた。しかし、旧さくら野跡地を核とする駅前への集中的な大規模投資は、街の商業的・心理的な重心を、不可逆的に駅前へと引き寄せるかもしれない。これは、一番町エリアにとっては、より専門性や独自性を高めなければ生き残れないという、新たな挑戦を突きつけることになる。

さらに、複数の隣接した区画が同時に再開発される現状は、過去の場当たり的な開発では不可能だった都市デザイン上の課題を解決する、またとない機会を提供する。各プロジェクトが連携すれば、歩行者デッキを連結させ、バスやタクシーの動線を合理化し、人々が快適に過ごせる広場空間を一体的に整備するなど、駅西口全体の機能性と快適性を飛躍的に向上させることができる。これは、まさに仙台の玄関口を再設計する「百年に一度」の好機なのである。

旧さくら野百貨店 街の声:課題、希望、そして記憶

企業の戦略や都市計画といったマクロな視点だけでなく、このプロジェクトは市民一人ひとりの想いや専門家の冷静な分析といった、人間的な視点からも光を当てる必要がある。

経済の専門家たちは、再開発の道のりが平坦ではないことを指摘する。最大の懸念は、依然として高止まりする建設コストと人手不足であり、これにより事業の採算性を確保することが極めて困難になっている(「採算が合わなくなっている」)。専門家は、この困難な状況を打開するためには、民間企業の努力だけに任せるのではなく、行政の役割が決定的に重要だと口をそろえる。仙台市が「都心再構築プロジェクト」を最大限に活用し、大胆な規制緩和や補助金などを通じて「最大限の支援」を行うことで、初めて民間事業者がリスクを取れる環境が整う 。

一方、仙台市民の声は、過去へのノスタルジーと未来への期待が入り混じった複雑な感情を映し出す。多くの人々が、丸光やさくら野で過ごした時間への深い愛着を語る 。同時に、一等地が8年間も活用されなかったことへの苛立ちも存在する 。そして未来に向けては、「ちょっと座って休んだり、よその土地から来た人が仙台のことを知ったりできる場所」や、これまでの仙台にはなかった高級ホテル、海外からの観光客を惹きつけるようなエンターテインメント施設など、多様な希望が寄せられている 。

これらの異なる立場からの声は、この土地を巡る一種の「社会契約」が形成されつつあることを示唆している。市民は、公共的な利益(魅力的な広場、ユニークな体験の提供など)がもたらされるのであれば、大規模な商業開発を受け入れるだろう。開発者であるPPIHは、行政からのインセンティブによって事業の採算性が見込めるのであれば、そうした公共的な要素を計画に盛り込む用意があるだろう。そして行政は、政策というツールを用いて両者の橋渡し役を担う。最終的にこの場所に建つ建築物は、この三者間の暗黙の合意が具現化したものとなる。その成功は、商業的な収益だけでなく、この社会契約をどれだけ誠実に果たせるかによって測られることになるだろう。

【仙台駅前】旧さくら野跡地の再開発が白紙に。建築費高騰の波、加速する“駅前の空洞化”への懸念 「追記」

仙台の「顔」とも言える一等地の時計が、再び止まろうとしています。JR仙台駅前に位置する「旧さくら野百貨店」跡地の再開発計画。長年期待されてきた複合施設構想が、建築費高騰という大きな壁を前に断念されました。解体が進む一方で先行きが見えない現状をレポートします。

📌 今回のトピックス

- 計画断念: パン・パシフィック・インターナショナルHD(PPIH)がオフィス・ホテル等の再開発計画を中止。

- 深刻な建築費高騰: ウクライナ情勢等による資材高で、民間・行政ともに事業費が膨張。

- 街の声と課題: 閉店から間もなく9年。暗い駅前への不安と、買い物環境の悪化。

1. 期待された「仙台駅前の顔」の再建、なぜ断念?

2017年の自己破産から空きビル状態が続いていた旧さくら野百貨店。所有者のPPIH社は、解体後にオフィスやホテルが入る複合施設を建設する方針でしたが、昨今の建築資材の高騰を受け、採算が合わないとして計画を断念しました。 現在、2027年6月の完了を目指してビルの解体工事は進められていますが、その後の跡地活用については「未定」という、非常に厳しい状況にあります。

2. 民間と行政、それぞれの苦悩

建築費高騰の波は、民間だけでなく仙台市の公共事業にも直撃しています。

- 民間(PPIH): 「採算ベース」で判断せざるを得ず、計画を白紙化。

- 行政(仙台市): 音楽ホール等の複合施設整備費が、340億円から550億円へ大幅増。

この対照的な状況に対し、専門家からは「仙台市はハード(箱モノ)先行で、本来の街づくりのビジョンが不足しているのではないか」との厳しい指摘も出ています。

3. 地域住民が抱える「駅前の空洞化」への不安

周辺の商店街や市民からは、切実な声が上がっています。

- 治安と景観: 夜間の暗さや安全性を危惧する声。

- 利便性の低下: 大型店の相次ぐ閉店により、駅前での買い物が困難に。

- 経済への影響: 名掛丁商店街振興組合は「一等地が空地のままでは地域にとってマイナス」とし、市に対して今までにないバックアップを求めています。

🔍 街の変化ナビ NEXT’s EYE(専門家の視点)

「ハード先行から、ステークホルダーを巻き込んだビジョン重視へ」 宮城大学の小地沢教授は、事業者が「採算が合うか合わないか」だけで判断してしまう現状に対し、行政がリーダーシップを発揮し、地権者だけでなく多様な関係者を巻き込んだ「どんな街にしたいか」という合意形成を優先すべきだと提言しています。

🔜 今後の注目点

解体工事が終わる2027年までに、仙台市と地権者がどのような「次の一手」を打ち出せるのか。単なるビルの建て替えではなく、東北の玄関口にふさわしい「新しい仙台のビジョン」が今、問われています。

元記事:TBC東北放送「仙台駅前の顔として、さみしい気がする」再開発計画断念の”旧さくら野跡地”の課題(Yahoo!ニュース配信)

結論:旧さくら野百貨店 過去の象徴から、未来への灯台へ

戦後の焼け跡に希望の灯として生まれ、高度成長期と共に駆け抜け、時代の荒波の中でその役目を終えた旧さくら野百貨店。8年間の沈黙を経て、今、その物理的な解体が進められようとしている。

この土地の未来は、PPIHという「創造的破壊」を是とする異色の企業文化と、この場所に幾重にも積み重なった市民の記憶や愛着という、二つの異なる力の相互作用によって形作られていく。それは、グローバル資本の論理と、ローカルな共同体の感情との対話のプロセスでもある。

解体によって生まれるのは、物理的な更地だけではない。それは、仙台という都市が自らの未来像を描くための、貴重な「空白のキャンバス」である。この一等地で下される選択は、単に街のスカイラインを変えるだけでなく、21世紀の都市体験に対する仙台の野心、優先順位、そしてビジョンを国内外に示す強力なメッセージとなるだろう。

これから始まる新たな一章は、開発者のビジョン、都市プランナーの現実主義、そして市民の希望が織りなす物語となる。かつて仙台の過去を象徴したこの場所が、今度はその未来を照らす灯台となることができるか。その答えは、これから数年間の彼らの選択にかかっている。

【参考文献】気になる記事をチェック!

- khb-tv.co.jpJR仙台駅前の旧さくら野ビル 11月から本格的に解体へ 閉店から8年余りが経過 | khb東日本放送

- fnn.jp旧さくら野百貨店 11月から本格解体へ 8年越し再開発に動き出す〈仙台市〉

- sendai-tushin.jp旧さくら野百貨店に「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」が貼られていました。

- wadai.sendaipics.com旧さくら野百貨店「解体等の作業に関するお知らせ」が掲示されて解体工事の期間が判明しました・2025年10月 | 仙台.話題の現場@仙台風景写真館

- khb-tv.co.jp旧さくら野ビル解体の影響は 地域経済に詳しい専門家に聞く | khb東日本放送

- youtube.com仙台駅西口の旧さくら野百貨店解体へ 専門家「第一歩踏み出した意義大きい」も建築コストや人手不足が課題

- ja.wikipedia.org丸光 – Wikipedia

- gbvx257.blog.fc2.comさようなら丸光展 – 横町利郎の岡目八目

- jp.neft.asia【宮城】さくら野仙台店閉店!?その栄枯盛衰をたどる – 東北ろっけん雑学メディア NEFT

- appetoppe.com丸光が消え、ダックシティが消え、ビブレが消え、さくら野百貨店が消えた日

- ja.wikipedia.orgエマルシェ – Wikipedia

- matinote.me経営環境に翻弄された仙台3番手の百貨店、「さくら野百貨店仙台店」 – matinote

- depamani.siteさくら野百貨店仙台店 – でぱあとまにあ

- youtube.com旧さくら野百貨店 11月から本格解体へ 8年越し再開発に動き出す〈仙台市〉 (25/10/07 17:04)

- khb-tv.co.jp8年の時を経て2025年度内に解体始まる JR仙台駅西口・旧さくら野ビル | khb東日本放送

- skyskysky.netさくら野百貨店仙台店跡地開発 – 日本の超高層ビル

- skyscrapers-and-urbandevelopment.comさくら野百貨店仙台店跡地再開発 | 超高層ビル・都市開発研究所

- merkmal-biz.jp消えゆく「地方百貨店」 駅前撤退で自治体お手上げ、跡地再生の“処方箋”はどこにあるのか

- youtube.com旧さくら野 11月から建物を本格的に解体へ跡地の活用方法は未定 仙台 – YouTube

- job.mynavi.jp(株)ドン・キホーテ【PPIHグループ】の会社概要 | マイナビ2027

- ppih.co.jp統合レポート2024 | PPIH

- ja.wikipedia.orgパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス – Wikipedia

- ppih.co.jp統合レポート2022 – PPIH

- ppih.co.jpINTEGRATED REPORT 2023 – PPIH

- ppihgroup.jpPPIHグループについて

- j-ce.co.jp会社概要・沿革 [会社情報] – 日本商業施設株式会社

- zaikai.jp《あのドンキが渋谷を変える!》PPIHが大規模施設を開業 渋谷に新たなランドマークが誕生

- cbre-propertysearch.jp道玄坂通|クローズアップ不動産戦略 – CBRE

- ppih.co.jpPPIH 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

- ppih.co.jpニュースリリース|PPIH(旧ドンキホーテHD)

- ppih.co.jp「道玄坂通 dogenzaka-dori」 2023 年 8 月 24 日(木) 開通決定 – PPIH

- ryutsuu.bizPPIH/渋谷にライフスタイル拠点「道玄坂通」PB集めた新業態も | 流通ニュース

- watch.impress.co.jp渋谷の新たな複合施設「道玄坂通」が“開通” 公式キャラは「ドードー」 – Impress Watch

- toyokeizai.net開業1年半で閑散「渋谷・道玄坂通」大苦戦の”真因” 建物の造りや動線から大きな問題がある…? | 街・住まい | 東洋経済オンライン

- think-miyakonojo.jp都城・中心市街地の栄枯盛衰 都城大丸が潰れるまで

- teri.or.jp地方百貨店の閉店後の利用状況一覧表

- youtube.comJR仙台駅前の旧さくら野ビル 11月から本格的に解体へ 仙台市中心部の再開発進む – YouTube

- city.sendai.jp仙塩広域都市計画 地区計画の変更 (青葉通地区) – 仙台市

- e-miki.comエリア特集 #1 R仙台駅周辺で注目される街の再開発とは/宮城県

- athome.co.jp仙台市内ですすむ再開発!注目の新スポット情報まとめ – アットホーム

- sendai-hp.jp2025年 仙台の新しい開発プロジェクト・再開発

- wadai.sendaipics.com仙台駅前の「EDEN」跡地が再開発に向けて動き出したようです・2025年2月

- platform-co.jpvol.008【超高層ツインタワー建設計画】【仙台駅西口さくら野跡地再開発】

- wadai.sendaipics.com仙台駅西口駅前広場の再整備工事進捗状況・2022年6月

- uit.gr.jp仙台駅周辺の大改造 (仙台駅前広場再整備・自由通路再整備・帰宅困難者対策)

- city.sendai.jpせんだい都心再構築プロジェクト 令和元年7月 – 仙台市