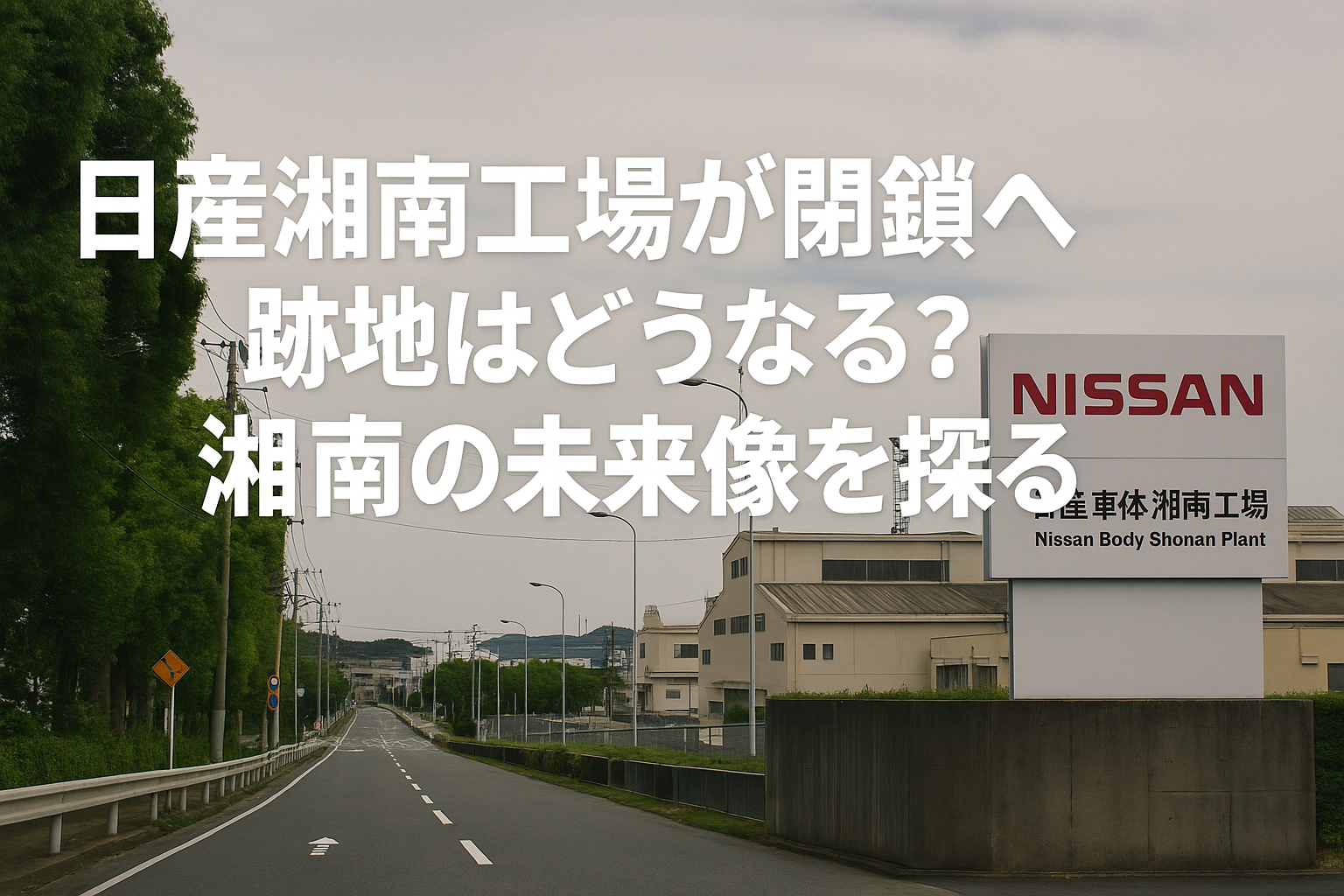

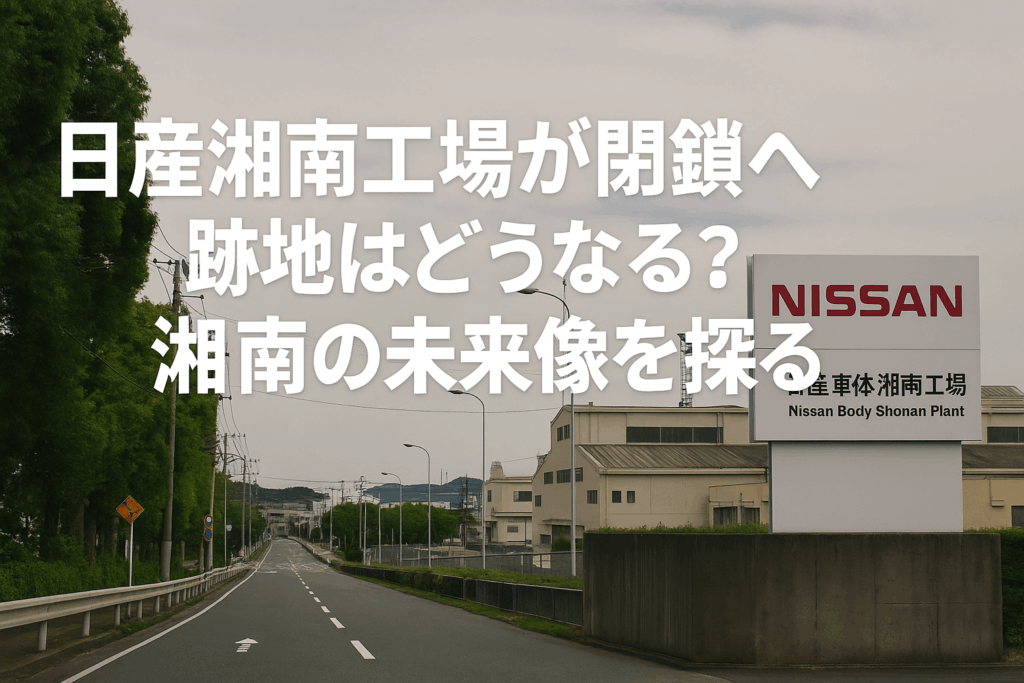

神奈川県平塚市にある日産車体の「湘南工場」が、2027年度までに閉鎖される方針となり、地域に大きな衝撃を与えています。

この工場は長年にわたり商用バンの生産拠点として稼働し、地域経済や雇用に深く関わってきた“まちの象徴”ともいえる存在でした。しかし、グローバルな経営戦略の見直しやEVシフトの加速により、その役割を終えようとしています。

そこで注目されるのが、「広大な跡地は今後どうなるのか?」という点です。

本記事では、湘南工場の歴史や閉鎖の背景、そして再開発の可能性について多角的に分析。住宅・商業・医療福祉といった用途から、平塚市の都市戦略まで、未来を見据えた視点で深掘りしていきます。

地域の再出発に向けたヒントを探る──そんな視点で、ぜひ最後までご覧ください。

日産湘南工場とは?商用バンの主力工場だった場所

日産湘南工場は、神奈川県平塚市大神地区に位置する日産車体株式会社の主要な製造拠点の一つで、特に商用車、なかでも「キャラバン」「NV350」といったライトバンやバンタイプの商用車を中心に生産してきたことで知られています。1960年代に操業を開始して以来、60年以上にわたり国内外の物流・建設・公共分野を支える車両の供給基地として機能してきました。

年間の生産能力は約15万台。国内向けはもちろん、アジア諸国をはじめとする海外市場への輸出も行っており、日産グループのグローバルな生産・販売網において極めて重要な役割を果たしてきました。また、工場では最新の自動化ラインや品質検査設備が導入されており、生産効率と品質の両立を実現してきた点も特筆されます。

この湘南工場には約1,200人の従業員が在籍し、製造部門のみならず、検査・物流・総務・開発サポートなどの部門が一体となって地域密着型の企業活動を展開してきました。工場周辺には社員の住まいが多く、地元経済への波及効果も大きいことから、「まちの基幹産業」としての側面も持ち合わせていました。

特に、平塚市は首都圏と西湘地域を結ぶ交通の要所でもあり、湘南工場の立地は生産・輸送の効率性においても恵まれていました。市内外の部品サプライヤーとの連携も強固で、地域の中小企業との取引ネットワークの中核ともなっていたのです。

こうした歴史的背景と機能性の高さにより、湘南工場は単なる製造拠点を超えた「産業と地域社会をつなぐ重要な存在」として、長年にわたり平塚のまちづくりに寄与してきたといえるでしょう。

湘南工場が閉鎖される背景とは?

日産湘南工場の閉鎖方針には、国内自動車産業の転換期における複数の構造的な要因が絡んでいます。まず最大の背景として挙げられるのは、電動化の加速です。グローバル市場ではEV(電気自動車)への移行が急速に進行しており、従来型の内燃機関(ガソリン・ディーゼル)車を製造する工場の位置づけが年々低下しています。

湘南工場では長年にわたり商用バンの生産が中心であり、その多くが内燃機関を搭載した車両でした。今後の事業戦略を見据えると、EV対応のためには設備刷新やライン再構築といった巨額の投資が避けられません。日産にとっては、より効率的な生産体制を構築するための「選択と集中」が求められるなか、老朽化した工場の統廃合は避けられない判断となりました。

もう一つの要因は、生産能力の過剰問題です。日産の国内生産能力はおよそ120万台ですが、2024年度の実際の生産実績は約64万台にとどまっており、全体の稼働率は5割強。湘南工場単体ではそれを下回る稼働率で、収益確保が難しい状況でした。企業としては収益性の高い拠点にリソースを集約し、コスト最適化を図る必要があったのです。

さらに、経営全体の再建が急務であるという事情もあります。2025年3月期の決算見通しでは日産は約6,700億円の最終赤字に転落する見通しを発表し、構造改革の一環としてグローバルで2万人規模の人員削減も予定されています。湘南工場の閉鎖もこうした抜本的な経営改革の一環として位置付けられており、「企業体質の刷新」が背景にあるといえるでしょう。

このように、湘南工場の閉鎖は単なる拠点整理ではなく、自動車業界の変革、グローバル競争力の強化、企業の持続可能性といった大きな時代の流れの中で下された戦略的な決定であることがわかります。

跡地は何に活用される?立地から考察する可能性

● 住宅開発

湘南工場の跡地は、住宅開発に適した条件が揃った非常に魅力的な立地といえます。まず、平塚市の中でも比較的広大かつ平坦な土地が確保されており、戸建て住宅地から中高層マンションに至るまで、多様な住宅スタイルに対応できる柔軟性が備わっています。

周辺には既存の住宅地が広がっており、教育機関や商業施設、医療機関などの生活インフラも充実しています。こうした環境は、ファミリー層や子育て世代にとって非常に大きな魅力となるでしょう。特に近年は、郊外志向の高まりやテレワークの普及によって、都心へのアクセスと生活環境のバランスを重視する層が増えており、湘南エリアの人気は再評価されています。

また、JR平塚駅や主要幹線道路へのアクセスも良好で、通勤・通学においても利便性が高く、将来的な人口流入を見据えた都市整備が可能です。住宅とともに保育園、公園、商業施設などを一体的に整備する「コンパクトシティ型開発」や、緑地や歩行者専用道路を取り入れた「サステナブル・スマートタウン構想」も現実味を帯びてきます。

地元住民との意見交換を重ねることで、景観や地域性を尊重した住宅ゾーンの形成が期待されており、環境配慮型の街づくりや防災性の高いまちづくりが重視されることは間違いありません。湘南工場跡地の住宅開発は、単なる住居の供給にとどまらず、平塚のまちの魅力を高め、未来志向の地域づくりを進める重要な鍵となるでしょう。

● 商業・業務施設

湘南工場の跡地は、住宅だけでなく、地域全体の利便性や雇用創出に貢献する商業・業務施設の整備にも大きな可能性を秘めています。まず想定されるのは、スーパーマーケットやドラッグストア、クリニックモールなどを中心とした近隣型商業施設の開発です。こうした施設は周辺住民の日常生活を支える機能を果たし、地域コミュニティの活性化にもつながるでしょう。

また、平塚市の交通アクセスの良さを活かし、広域集客型の商業施設──例えばショッピングモールやアウトレット、複合レジャー施設などの開発も視野に入ります。特に、近年の消費行動の多様化に対応した「地域密着型+観光型」の複合施設は、観光資源の少ない内陸部のエリアにとっても地域振興の起爆剤となり得ます。

業務機能としては、テレワーク需要の拡大を背景に、郊外型のサテライトオフィスやコワーキングスペースの誘致も検討に値します。首都圏とのアクセスが良く、自然環境にも恵まれた立地特性は、IT系スタートアップやクリエイティブ産業にとって魅力的です。さらに、倉庫や配送拠点といった物流系施設との複合開発を行うことで、都市周辺型の新しいビジネスエリアを形成することも可能です。

平塚市としては、商業ゾーンと業務ゾーンを適切にゾーニングし、地域全体のバランスをとることで、単なる買い物の場にとどまらず「働く」「集う」「楽しむ」多機能型の生活拠点へと進化させることができるでしょう。湘南工場跡地は、こうした未来型都市機能を組み込むテストベッドとなるポテンシャルを秘めています。

● 医療・福祉・教育機関

湘南工場跡地の再開発において、医療・福祉・教育機関の整備は非常に重要な役割を果たすと考えられます。高齢化が進む日本社会において、地域包括ケアシステムの実現に向けた基盤づくりが各自治体に求められており、平塚市もその例外ではありません。

たとえば、医療分野ではクリニックモールや地域密着型の総合病院の誘致に加え、在宅医療支援拠点や訪問看護ステーションなど、多様な医療ニーズに応える施設の整備が想定されます。特に災害時のバックアップ機能を持つ医療施設の配置や、高齢者の予防医療・リハビリ機能を備えた多機能型複合施設の導入が望まれるでしょう。

福祉分野においては、特別養護老人ホームやデイサービス、グループホームといった高齢者福祉施設はもちろんのこと、障がい者支援施設や地域子育て支援センターとの連携も検討されるべきです。また、地域住民が集える交流拠点としてのコミュニティセンターやカフェスペースの整備も、高齢者の孤立防止や多世代交流の促進につながります。

教育機関としては、保育園・幼稚園・小学校といった基礎教育施設だけでなく、学童保育や放課後等デイサービス、発達支援教室など、子どもたちの成長を支える多機能型の学びの場が求められます。さらに、子育て世帯が安心して暮らせるよう、子育て相談窓口やファミリーサポート拠点の併設なども含めた包括的な支援体制の整備が期待されます。

このように、医療・福祉・教育の各分野が連携し、地域のライフステージを通じて安心して暮らせる“まちのインフラ”を構築することが、湘南工場跡地再開発の大きな柱となるでしょう。

平塚市の都市計画と再開発の動向

湘南工場の跡地活用において、平塚市の都市計画が果たす役割は非常に大きく、再開発の成否を左右すると言っても過言ではありません。平塚市は「暮らしやすいまち」「人と自然が共生するまちづくり」「地域資源の有効活用」を柱としたまちづくりビジョンを掲げており、今回の大規模跡地はその理念を具体化する格好のフィールドとなるでしょう。

工場跡地は既存の市街地と連続性があるため、都市機能の拡張・再配置において非常に高い柔軟性を持ちます。たとえば、交通の結節点である平塚駅との接続を意識した公共交通網の整備や、徒歩圏内に生活機能が集約された“歩いて暮らせるまち”を実現するためのゾーニングが検討されています。加えて、子育て世帯・高齢者・働く世代が共存できる環境を整備することも、都市計画上の重点テーマです。

また、地元住民や事業者の声を反映する「市民協働型まちづくり」の取り組みも進められる見通しです。説明会やワークショップを通じた合意形成、パブリックコメント制度の活用、さらにはSNSなどを活用した双方向の情報発信など、開かれた都市づくりが重視されつつあります。

都市マスタープランや土地利用構想のなかでは、環境・防災・景観といった視点の統合も求められており、脱炭素社会に対応した緑地整備や防災拠点としての公園整備なども検討事項に含まれています。さらに、民間の都市開発事業者との連携によって、官民一体型のエリアマネジメントが導入される可能性も高く、再開発エリア全体の統一感ある設計・運営が期待されます。

このように、湘南工場跡地の活用は平塚市の都市政策全体にとっても象徴的なプロジェクトとなる見込みであり、その動向は今後のまちづくりの方向性を決定づける重要な要素となるでしょう。

今後のスケジュール予想(2025年〜)

湘南工場跡地の再開発に関するスケジュールは、今後数年間をかけて段階的に進行していくと予想されます。まず、2025年から2026年にかけては、閉鎖の正式決定に伴う社内外の調整期間となり、従業員の配置転換や早期退職制度の案内など、人的対応が優先されます。また、跡地の用途検討を行うために、市や開発事業者、地域団体による協議体の設置もこの時期に動き出すとみられます。

2027年度には、湘南工場での生産が段階的に終了し、施設の解体作業が始まると想定されます。環境影響評価や安全対策を踏まえた解体計画が必要となるほか、周辺住民への説明会の開催や振動・騒音対策など、慎重な工程管理が求められます。この期間中に土地利用の方向性が仮決定され、民間事業者による再開発計画案の提出が始まる可能性もあります。

2028年から2030年にかけては、用途転換の法的手続きや都市計画の変更申請、ゾーニング変更、市議会での議論などが進められ、正式な開発プロジェクトの承認が行われるフェーズに移ります。その後、順次インフラ整備や区画整理が行われ、一部の施設については先行着工・開業となることもあり得ます。

2030年代前半には、住宅エリアや一部商業施設、医療・福祉関連の拠点などが実際に完成・供用開始され、街区全体としての姿が徐々に立ち上がっていく見込みです。再開発の進捗にあわせて、交通整備や住民サービスの拡充も段階的に実施されることでしょう。

このように、湘南工場の跡地再開発は短期的なプロジェクトではなく、少なくとも10年規模で進められる都市再編の一大プロジェクトであり、地域の未来をかたちづくる長期的な取り組みとして注視すべきテーマとなります。

👉 【日産追浜工場が閉鎖へ】跡地はどうなる?EVの聖地から“街の再開発”を考察は、コチラ!

北九州市、日産自動車の生産移管を強力支援へ – 市長主導のプロジェクトチーム発足

神奈川からの生産移管、地域経済の活性化に期待

経営再建を進める日産自動車が、神奈川県の追浜工場から福岡県苅田町にある日産自動車九州への生産移管を発表したことを受け、北九州市は、この重要な動きを全面的に支援するためのプロジェクトチームを発足させました。武内和久市長は、7月15日の日産自動車の発表を受けて、わずか3日後の7月18日には、市を挙げての支援体制を迅速に構築したことを明らかにしました。この迅速な対応は、地域経済への影響を最小限に抑えつつ、新たな機会を最大限に活かそうとする市の強い意志を示すものです。

多角的な支援策で日産の移管を後押し

北九州市が立ち上げたプロジェクトチームは、既に日産自動車九州との協議を開始しており、多岐にわたる具体的な支援策を打ち出しています。7月24日には、生産移転や従業員の移住に関する特別相談窓口を開設。これにより、移管に伴う様々な課題に対し、きめ細やかなサポートを提供していきます。

具体的な支援内容としては、以下のような項目が挙げられます。

- 企業マッチング支援: 日産自動車九州への部品供給を担う市内外の企業に対し、新たなビジネスチャンスを創出するためのマッチング支援を行います。これは、地域の中小企業の活性化にも繋がり、サプライチェーン全体の強化を目指します。

- 産業用地の紹介: 生産能力の増強や関連企業の誘致を見据え、適切な産業用地の確保を支援します。

- 物流ネットワークの構築: 効率的かつ安定的な物流体制を確立するため、陸海空の連携強化を含めた物流ネットワークの構築をサポートします。

- 居住環境への支援: 移住してくる従業員とその家族が安心して生活できるよう、社宅建設の支援や、地域へのスムーズな定着を促すための居住環境整備にも力を入れます。

苅田町・福岡県との連携で「日本の基幹産業」を支える

武内市長は、「福岡県や隣接する苅田町とも緊密に連携し、日本の基幹産業である自動車産業をしっかりと支えていきたい」と強調しました。この発言は、単なる企業支援に留まらず、地域全体で日本の製造業を支えるという、より広範な視点に立ったものです。

今回の生産移管は、北九州市にとって、新たな雇用創出や関連産業の活性化、さらには都市ブランド力の向上に繋がる大きなチャンスとなります。北九州市、福岡県、そして日産自動車が一体となり、この難局を乗り越え、地域経済のさらなる発展に貢献することが期待されます。

まとめ|湘南の再出発に期待を

湘南工場の閉鎖は、平塚市にとって単なる一企業の撤退を超えた、地域再生の大きな転換点となります。これまで60年以上にわたり地域の雇用と経済を支えてきた生産拠点がその幕を閉じる一方で、その跡地には新たな街のビジョンが芽吹こうとしています。

再開発の進展によって、単なる施設整備ではなく、住宅・商業・医療福祉・教育といった暮らしに不可欠な機能を複合的に備えた「未来型のまちづくり」が期待されています。とくに平塚市が掲げる「歩いて暮らせるまち」や「子育て・高齢者にやさしい都市」の実現に向けて、湘南工場跡地はモデルケースとなる可能性を秘めています。

もちろん、再開発には長期的な視野が必要であり、住民や企業、市行政が一体となって丁寧な対話と合意形成を重ねることが求められます。再開発計画の透明性、公平性、そして将来性が問われる中で、関係者が共通の未来像を共有できるかどうかが、成功の鍵となるでしょう。

湘南という地名が象徴する「開放性」「地域愛」「暮らしの豊かさ」を、これからの都市設計にどう落とし込むか。湘南工場の跡地は、単なる土地利用の転換を超えた、“次の時代の湘南”をつくる挑戦でもあります。

平塚の未来は、ここからもう一度、動き出します。